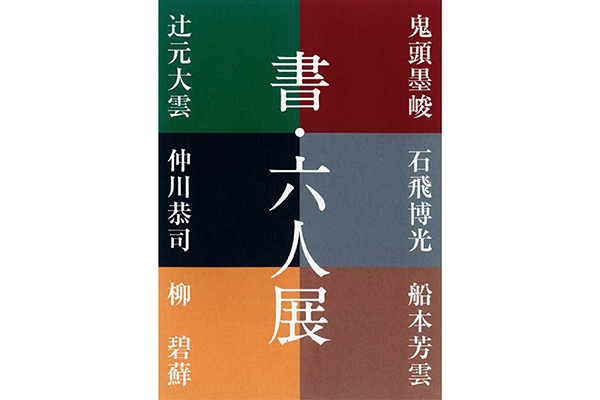

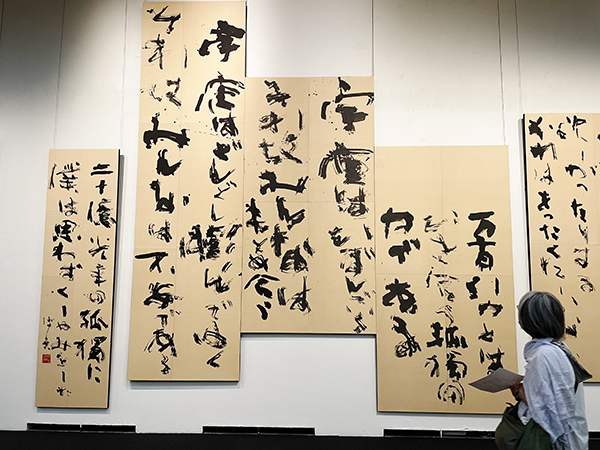

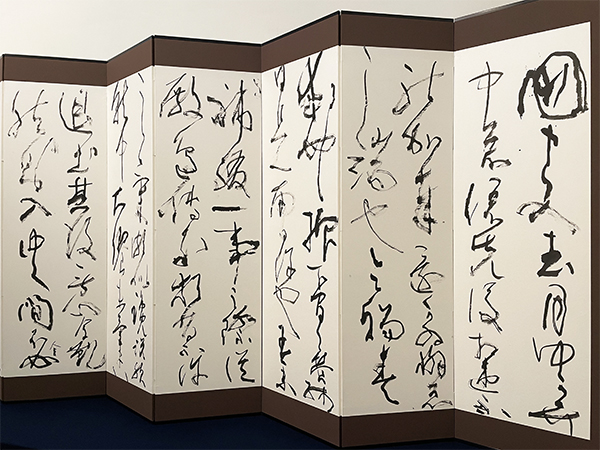

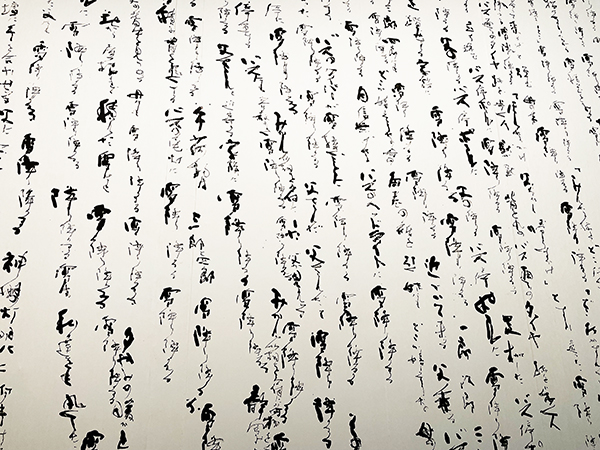

現代の匠六人の競演「書・六人展」

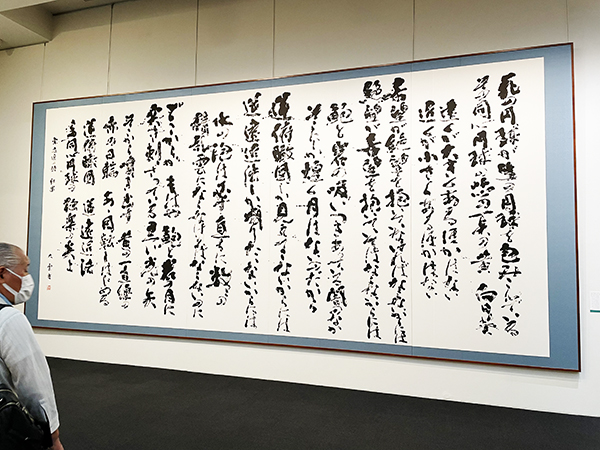

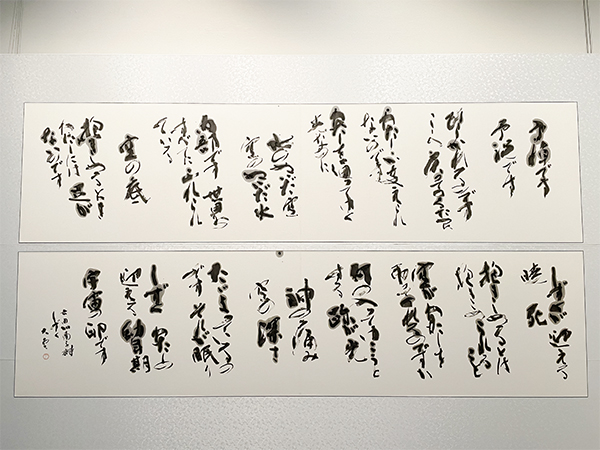

書壇の先端を走り続け、現代の書を牽引してきた六人が、大手公募展とは異なる場でいま敢えて問う大作。

「書のひろば」(https://shonohiroba.jp/shodo-news/rokunin/20210831-1.html)にて公開されている各作家のインタビューなどでは、師への想い、後進へ伝えたいことを語り、書の歴史に連なる自覚を感じさせます。

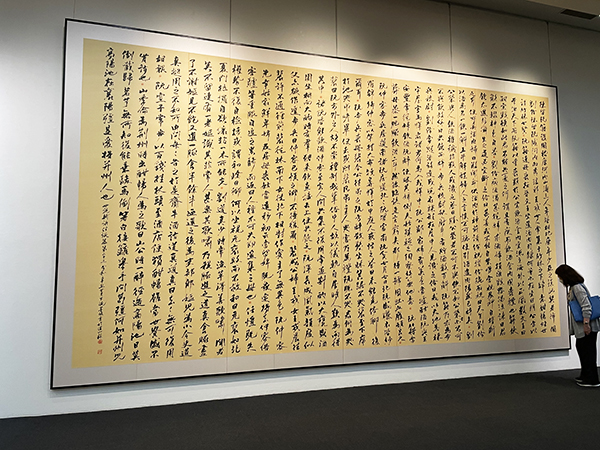

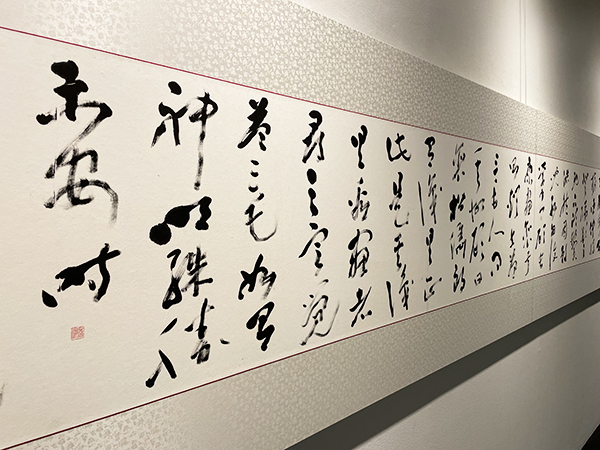

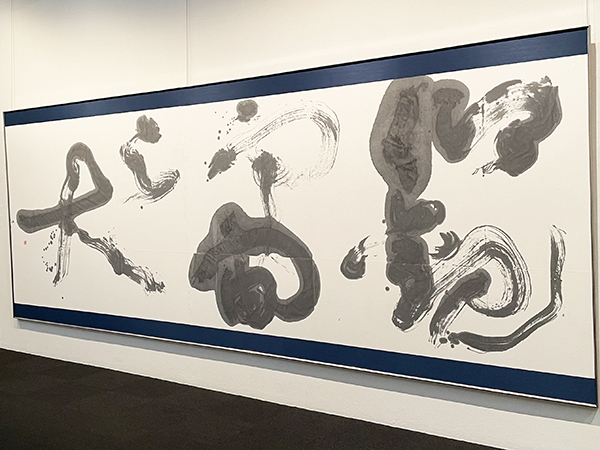

しかしその作品からは、時代の流れの中にありながら「一作家」であることの矜持が見て取れます。ひたすらに「壁」と向き合ってこの展覧会のために打ち込んできた熱量が、場内にひしめき合っているかのようです。

壁というのは比喩としての意味もありますが、何より最大5.0mあるという上野の森美術館の「壁面」を、書で支配しなくてはならないという責務が各作家にあります。それを成し遂げる力は並大抵ではありません。

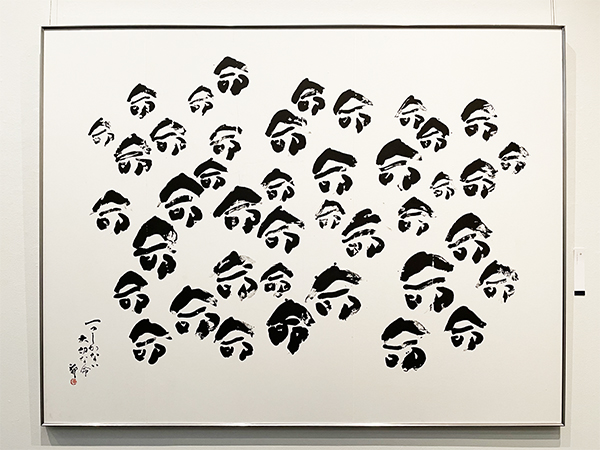

◆ 鬼頭墨峻先生

◆ 石飛博光先生

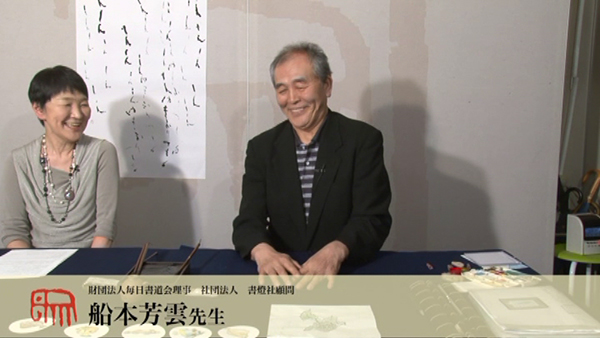

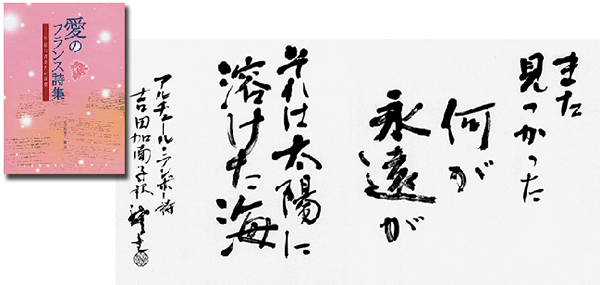

◆ 船本芳雲先生

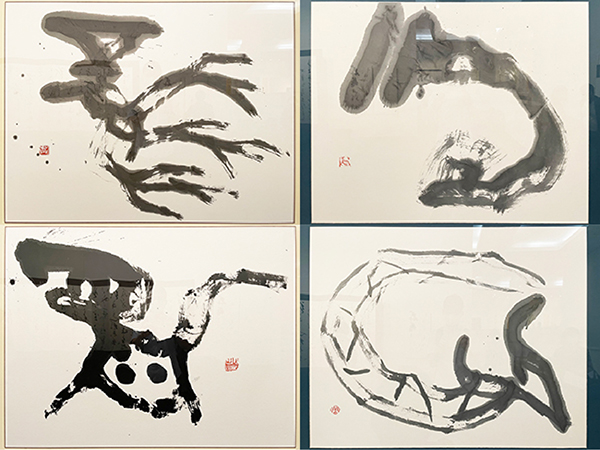

◆ 辻元大雲先生

◆ 仲川恭司先生

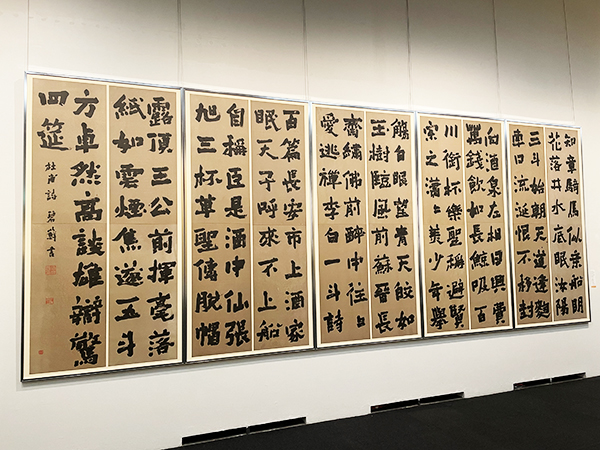

◆ 柳 碧鮮先生

書作家としての理想の追求をまだまだやめない六人の先生方の試みの数々に心を打たれます。

9/6まで毎日、午後2時より先生方のフリートークがYouTubeで配信されていますので、そちらも注目です。(https://www.youtube.com/channel/UCe-kLEZKhIDgdFbElx6nltg/featured)

この時期出かけることが難しい方にはおすすめです!

NEW POSTS

- 文房四宝の話題(1) 始動!松煙プロジェクト2026.01.06

- 【新春セール】筆・墨をお得に手に入れるチャンス!2024.12.27

- 『桑原翠邦の世界』 益子で、くらしの中の書を味わう2024.11.18

- 最後に要チェック!筆セール終了までもうすぐ!2024.04.20

- 筆セールはあと2週間!売れ筋はどれ?2024.04.12

- 2024年春・ダイレクトメールのご案内2024.03.26

- 【1月4日生配信】シンポジウム”現代書を語る”2023.12.28

- 錦光園の墨セールは11/13(月)17:00まで!2023.11.09

- 奈良墨を未来へ伝えるために−錦光園の挑戦−2023.10.19

- 第67回 書宗院展:淺沼一道遺墨展2023.07.29

〒140-0001 東京都品川区北品川1-13-7 長栄ビル7F

〒140-0001 東京都品川区北品川1-13-7 長栄ビル7F