書道テレビ特番 雄勝は今?!&日本の硯を見直そう

5月22日(金)午後8時から、インターネット動画配信サイト「ユーストリーム」で、書道テレビ特別番組を放映します。

日本最大の硯の産地、雄勝(おがつ)は、2011年の東日本大震災で、壊滅的な津波被害を受けました。その後、どうなったのか、心配している方もたくさんいらっしゃると思います。番組では取材VTRを中心に、和硯の魅力をご紹介したいと思います。

その前に、硯の科学「硯はなぜ墨が磨れるのか?」 硯の表面には微細な凹凸があり、「鋒芒(ほうぼう)」と呼ばれます。この「鋒芒」があるから、墨が磨れるのです。では、鋒芒はどんな形をしているのでしょう。

左は印材(印を彫るときに使う石)で、右は端渓老坑の硯の表面を拡大したものです。右は、いろんな種類の石の粒がまざっているのがわかります。

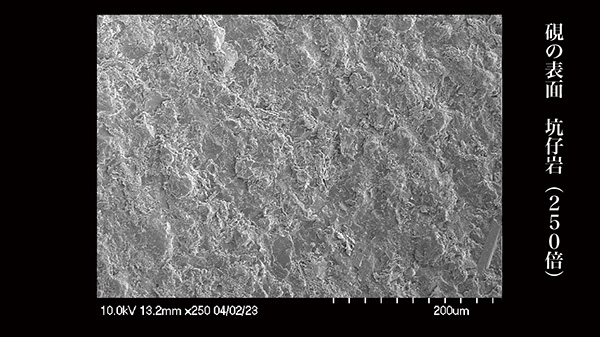

もう少し拡大してみましょう。

走査型電子顕微鏡で250倍に拡大しました。まあ、モニタによってサイズが違いますから、倍率は一つの目安とお考えください。カラーではないのですが、微細な突起が見えます。

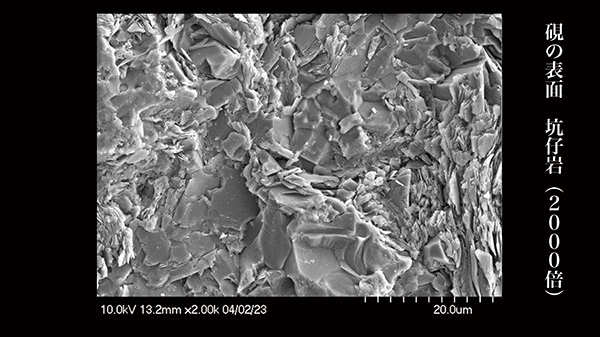

2000倍です。複雑な形をしています。

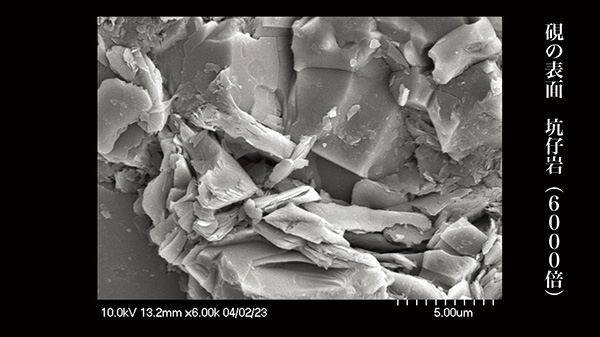

6000倍にしました。この凹凸が「鋒芒」の正体です。では日本の誇る雄勝硯はどうかな。

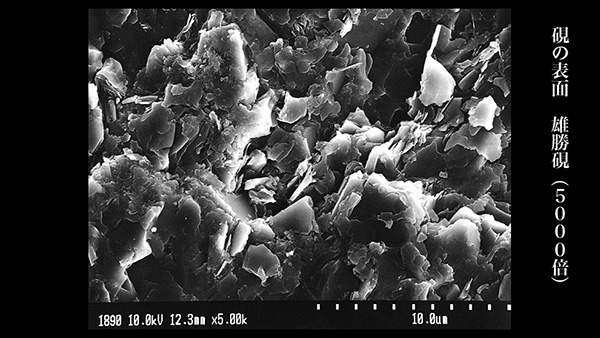

雄勝硯の石である玄昌石にも、少々形状は異なりますが、りっぱな鋒芒があります。この石を算出する宮城県雄勝が、東北大震災で大きな被害を受けたのです。

この美しい海の向こうから津波がやってきました。ここは湾になっているので、昔から津波の被害が多かったのです。人々は高台に避難しました。

五階建ての伝統産業会館があった場所。たくさんの人々で賑わっていたこのあたりは、草の生い茂る野原になってしまいました。

でも、復興は確実に進んでいます。この方は製硯師の遠藤市雄さん。中学校一年生の時から彫り始めました。的確でムダのないのみの動きは、まさに名人の技です。みとれちゃう。

番組では、まず中国硯を代表する端渓硯、歙州硯、澄泥硯を磨り比べ、硯によって磨った墨が微妙に異なることをご紹介します。そして、最後に雄勝硯を使い、中国の名硯に負けずとも劣らないすばらしさをお知らせしたいと思います。

ご出演は書家、葵雋卿先生と、浅草の老舗、宝研堂の製硯師、青柳貴史さん。視聴はこちらから。

蛇足ですが、前回の「すばらしい墨の世界」放送のとき、ユーストリームさんがニュースを書いてくれました。キャッチコピーは「地上波ではあり得ない激シブ番組!」 うれしいけど・・・。

- Category :

- 書道

- 過去記事ランダム紹介