今年2月、震災から約1年後の輪島の様子です。

左上に写っているのは、私の母校の鳳至(ふげし)小学校。その隣には、校庭に建てられた仮設住宅が並んでいます。今は、そこに母が一人で暮らしています。

私自身もこの仮設住宅に住む資格はありますが、1DK(4畳半+ミニキッチン、バストイレ)に母と二人で暮らすには狭すぎます。

ちなみに、1家族で3人以上6人まではこれにもう一間(4畳半)が追加され2DKになります。

赤枠が私の自宅兼ギャラリー、青枠が実家です。かつてそれなりの人出があったこのエリアも、今では多くの家屋が解体され、空き地が広がっています。

今年10月末までにさらに公費解体・撤去が進み空き家が拡大するものと思われます。

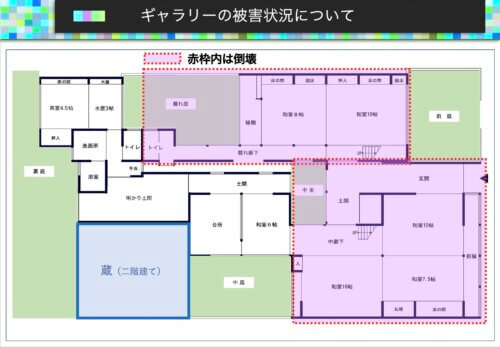

次は震災前のギャラリー兼自宅の全体像をご覧いただきます。

マーカー部分は解体・撤去済みです。

下の写真は母屋にあった応接室。漆塗りの床、最高級の加賀弁柄を使った赤い土壁。

震災前の私の暮らしは、漆とともにありました。

250坪の敷地に、母屋、離れ、茶室、蔵という4棟を構え、そこで輪島塗の酒器や食器、アクセサリーを制作・展示していました。

ギャラリーと工房が併設されたこの空間は、作品を通じて日本人が忘れかけていた「和の心」を取り戻す、作品と直に心を交わす貴重な空間でした。

母屋は築100年、離れや茶室も50~30年が経過しており、耐震補強のない建物は震度7に耐えることができませんでした。

下の写真の右側は2階建ての離れ。地震の激しい揺れで鬼瓦も大きくズレました。左側は瓦礫と化した母屋です。

玄関から土間を約10メートル奥に入った居間とキッチンの棟の入り口を玄関にしました。屋根も大きな被害に遭いました。

かろうじて残った茶室やキッチンは現在修理中で、将来的にはこれらを活かしたギャラリーにリノベーションする予定です。

下の写真は土間をフローリング化している様子。ここをリビングにします。その下は新しい玄関です。

温故知新──

失われたものを嘆くだけでなく、そこにあった大切な想いを次の形で伝えていく。

それが、いま私にできる「輪島塗の未来」への向き合い方だと思っています。

私の新たな住まいは、蔵を改修した小さな空間です。

光を取り入れるため、小窓の位置や大きさを思案しながら、自ら手を動かして改装を進めています。

あすなろ(能登ヒバ)や杉の板に弁柄を塗り、漆を塗り重ねて仕上げる「拭き漆」。その美しさに惹かれました。

下の写真は長さ4m、幅22cmの杉板(天井用)を25枚。

フローリング用(奥側に積んである)は長さ4m、幅12cmのあすなろの板、これも45枚(12畳分)仕上げました。いずれも弁柄で塗装して生漆を3回塗り重ねます。

かつて自分の手で作った床や天井は地震で全て失ってしまいましたが、そのノウハウは確実に私の中に残りました。

数多の実践を重ねる中で培われた拭き漆の技と深い知見とでもいえるでしょうか。

新たな地で出会った、伝統の可能性

現在は金沢市に避難し、創作活動を続けています。

ここ金沢では、輪島では出会えなかった職人たちとの出会いがありました。

金沢の金箔、加賀友禅、山中塗、富山の高岡漆器など、他の地域の伝統工芸とコラボレーションすることで、新たな「漆の世界」が見えてきました。

私はいま、拭き漆のぐい呑みに金沢金箔を施した、新しい漆作品の制作に取り組んでいます。それに対し否定的な意見も聞こえてきます。

ただ、この挑戦は、輪島塗の再興と技術継承への強い想いを根底に持ちながらも、今の時代に合ったスタイルを模索する試みでもあります。

輪島塗の伝統と金沢の伝統工芸が交差する新たな一歩でもあり、これからの活動の象徴でもあります。

「伝統工芸に未来はあるのか?」

「輪島塗は本当に再興できるのか?」

そんな問いに対し、私は言葉ではなく実践で、自らの行動をもって、一つの答えを示していきたいと思います。