新 着

- 2024.06.20ここから前衛書が始まった

- 2023.04.28顔真卿 若い時期の楷書書風を探る

- 2021.11.19「臨書」の弁証法

- 2021.11.09天来自然公園 15年の歩み(下)

顔真卿(709~785)は琅邪臨沂(いまの山東省臨沂)出身の人です。臨沂といえば、王羲之の故居でもあります。「中国書法の二大潮流」(神田喜一郎博士の著書)といわれる二人の出身地が同じ臨沂だとはなんと奇遇なことでしょう。

顔真卿の家系を見てみますと、代々著名な学者と能書家を輩出しています。彼は「忠義の人」「剛直の人」として評価され、またその書も北宋以後、しだいに評価が定まり、現在に至っています。ちなみに、外山軍治『顔真卿 剛直の生涯』(1986年、創元社)はよく知られています。

顔真卿が書いた碑誌の数量は、同時代の書家と比べて圧倒的に勝っています。20世紀までは顔真卿の楷書碑として〈多宝塔碑〉〈東方朔画賛碑〉〈鮮于氏離堆記〉〈郭氏家廟碑〉〈麻姑山仙壇記(大字本)〉〈元結碑〉〈宋璟碑〉〈李玄靖碑〉〈顔勤礼碑〉〈顔氏家廟碑〉などが代表的な書として紹介されてきました。

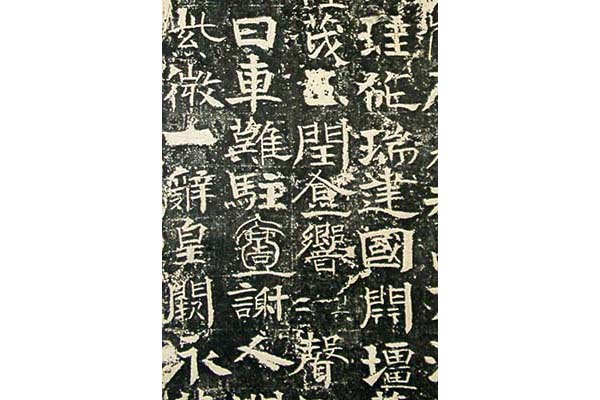

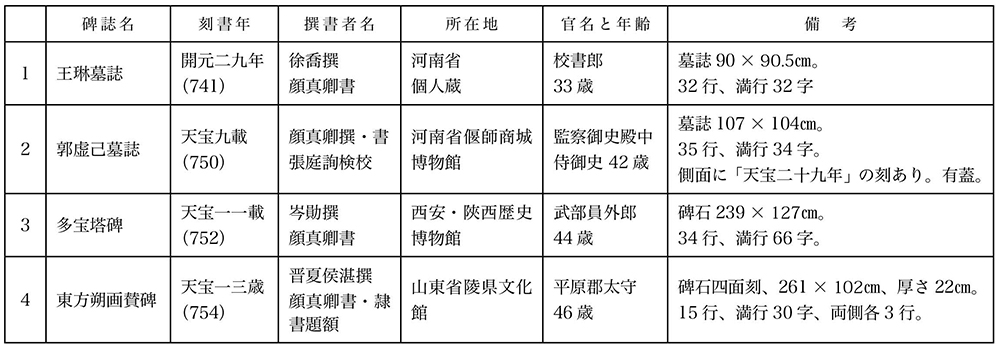

『顔真卿志』(註1)によれば、その書の特徴を、前期(50歳以前)・中期(50歳~65歳)・後期(65歳~)の三期に分類しています。もっとも若い時期の碑誌は、44歳の時に書いた〈多宝塔碑〉でした。ところが、20世紀の終わりから21世紀の初めにかけて、さらに若い時期に制作した二種の墓誌が連続して出土したのでした。1997年に偃師で出土した〈郭虚己墓誌〉(42歳の書)と、2003年秋に洛陽龍門鎮で出土した〈王琳墓誌〉(33歳の書)がそれです。

そこで顔真卿の新出土の碑誌を、〈多宝塔碑〉〈東方朔画賛碑〉と比較し、彼の書法を分析してみたいと思います。

3.顔真卿 若書きの書

まず伝世の二つの碑〈多宝塔碑〉〈東方朔画賛碑〉について概説します。

勅令により、楚金禅師が長安の千福寺に舎利塔を建立した経緯および天台宗を顕彰したことを記した碑です。天宝11年、陝西興平県の千福寺において刻され、現在は西安碑林の第二室に保管されています。碑石は239×127㎝。34行、行ごとに66字。

良好な石質に二千に近い文字を精刻したものです。顔真卿44歳の時の楷書で、これまで伝世碑誌中では最も若い時期のものでした。結構は方整・緊密で、縦画に力点を置いて書いています。晩年の書に多見される向勢と蚕頭燕尾の基礎はほぼできあがっているといえます。

漢の武帝に仕えた東方朔という人物の画に記された西晋の夏侯湛(243~291)の賛文を東方朔画賛といいます。集帖中に王羲之に同名の細楷が残されているものの、顔真卿のこの碑とは文章に異同があります。

碑石は楷書で四面刻。原石で261×102㎝、厚さ22㎝。碑陽・碑陰とも各15行、両側は各3行、行ごとに30字。碑額は篆書で「漢大中大夫東方先生画賛碑」、陰額は隷書で「有漢東方先生画賛碑陰之記」と陰刻しています。現在、碑石は山東省陵県の人民公園内にある「文博苑」に現存します。その書きぶりはすでに顔真卿特有の筆法が備わっています。ただし、後世、盛んに剜刻がなされていることを知っておく必要があります。

『顔真卿志』は顔真卿の手になる書に関して、代表的なものを20種、その他の碑帖(碑帖目録、碑帖存目)100種以上を載せ、これらの書の特徴を次のように三期に分類しています。

・前期(50歳以前):書風の趣は堅実で骨力があり、強くしなやかな書風を求めた。初歩の”顔体風格”を確立した。

・中期(50歳~65歳):安史の乱を経て、顔は生活の場を頻繁に移した時代である。この時期は、篆籀の筆法を執り、円転で蔵鋒、中鋒で渋滞する運筆に心掛けている。このプロセス中に顔真卿は大胆に法を変え、顔法を用いて自ずから新意を見出している。

・後期(65歳~):成熟した書風に神奇な変化が加わる。円潤、豊腴中に自己の剛邁な気風を現していて、一碑一面貌の異彩を放つ。

以上が、顔真卿の楷書碑における書風の特徴を年代別に区分したものです。

今回は、顔真卿の早年の作になる墓誌が二つ出土しましたので、これを前期(50歳以前)の書風に加えて検討したいと思います。この前期に該当する作には、新出土の〈王琳墓誌〉〈郭虚己墓誌〉のほか、〈郭虚己碑〉〈郭揆碑〉〈扶風夫子廟堂碑〉〈多宝塔感応碑〉〈東方朔画賛碑〉〈謁金天王神祠題記〉の各碑誌が挙げられます。ただし、〈郭虚己碑〉〈郭揆碑〉の二碑は、もと河南省偃師市首陽山に建てられましたが、既に亡佚しました。また、〈扶風夫子廟堂碑〉は、残石として陝西華県に現存するが、伝本で8行70余字を残すのみであるという説と、大歴2年(767)に杭州に建てられたが亡佚したという説など、諸説あって定まりません。よって、ここでは除外します。

顔法といえば、楷書に顕著な“蚕頭燕尾”で代表される筆法を指します。その出自については、米芾は褚遂良をあげ、包世臣は〈徂徠山般若経碑〉をあげています(註2)。また、篆籀の筆法に基づいているという指摘も蘇軾・黄庭堅以来多く述べられています。西林昭一先生は、「顔真卿の運筆のリズムは、多宝塔碑の時期すでに、晩年の作にまで通ずる呼吸がそなわっている」といい、「東魏から北斉にかけての大字書法、さらに〈曹植廟碑(曹子建碑ともいう)〉に代表される雑体書内の楷書に顕著な結構と筆意―これらが顔真卿の楷書の基盤にある」と指摘されています(註3)。また、王澍が「褚河南の書は、唐一代の人材を育成す。稍や険勁なれば則ち薛曜、稍や痛快なれば則ち顔真卿…」と、褚遂良の書体風格を、やや痛快に力点を置くと顔真卿の書法になると指摘しています(註4)。とりわけ早年の作〈王琳墓誌〉〈郭虚己墓誌〉に褚法が顕著ですので、以下の比較で明らかにしてみたいと思います。

前述のように、『顔真卿志』にしたがって顔真卿の書の特長を三期に分類すると、〈東方朔画賛碑〉までは早期の作と見なすことができます。が、〈王琳墓誌〉と〈東方朔画賛碑〉との間には13年の開きがあり、実際のところ、〈東方朔画賛碑〉の書格はいわゆる顔法的要素が反映されていることが分かります。この13年間に書かれた4種の碑誌を比較することは、顔法が出来上がるまでのプロセスを検証する上で、少なからず有益であると考えます。4碑誌を一覧表にまとめてみます。

初唐は楷書の様式美における完成期であり、結構は均整がとれ、規矩が備わった時代です。当時最も流行した書法は褚法で、褚の書を習う者は圧倒的多数でした。顔真卿も褚の書を習ったことは、米芾をはじめ、つとに指摘されてきたところですが、このことは〈郭虚己墓誌〉と〈王琳墓誌〉の相次ぐ発見でその実態が窺えるようになりました。

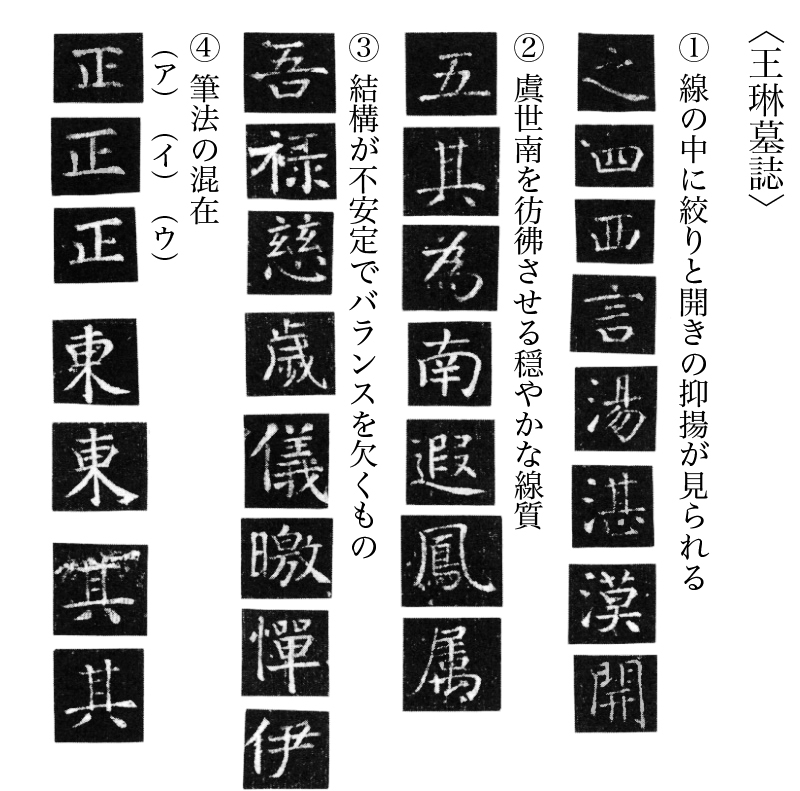

〈王琳墓誌〉の特長を具体的に指摘してみます。一画中に抑揚を利かせた線が見られます。例えば、「四」「西」の左の竪画は起筆で抑揚をつけています。この用筆は王法や褚法などに往々に見られるものです。また、穏やかに引かれた転折部の用筆は、虞世南〈孔子廟堂碑〉を彷彿させる線質です。一方、結構が不安定でバランスを欠くものや稚拙さが感じられる文字がときおり含まれています。顔真卿自身の力量不足から来るものでしょうか、あるいは刻者集団に未熟な者が含まれていたものでしょうか、にわかには判断できません。

次に「正」「其」「東」字を検討してみます。「正」の第五画目の収筆部ですが、(ア)はやや曲線的要素を含んだ字形です。(イ)は起筆は穏やかですが、収筆に向かうほどに筆を開き伸びやかに止めています。(ウ)は起筆をトンと打ち込み、筆を開きつつも短く止めています。(ア)は虞世南風、(イ)は欧陽詢風、(ウ)は第四画の起筆から見て褚遂良風にそれぞれ近いといえます。

以上、数例を挙げたにすぎませんが、筆法上から見た場合、初唐の名家の用筆が混在することは間違いありません。北朝の例ですが、一墓誌を刻する場合、複数の刻者によって制作されるということが知られています(註5)。したがって一墓誌中の刻風に差異が生じる可能性も考慮しなければならないのですが、その風格の点で大きく違った書風になっていることは、顔真卿の書風がいまだ定まっていなかった証左といえましょう。

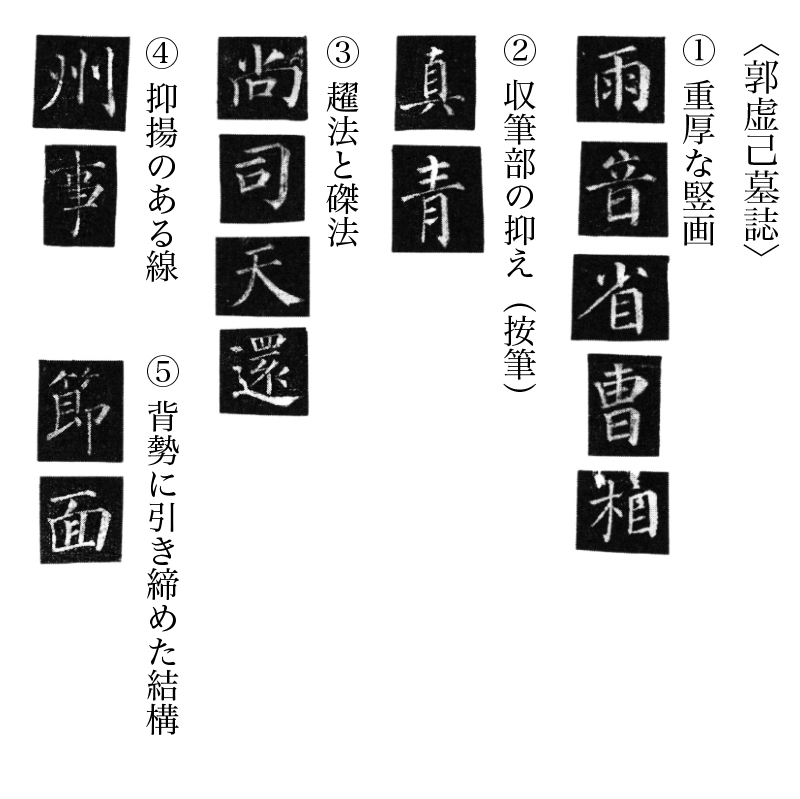

次に、〈郭虚己墓誌〉の特長を指摘してみます。この墓誌は〈王琳墓誌〉より9年後の作ですが、結構は堅実、線質には骨力があって、顔法における初歩的風格が窺えます。褚法を踏まえた抑揚のある線が見られる一方、欧法に見られる背勢に引き締めた結構も時折顔を出します。顔法に見られる転折から重厚に引く竪線、収筆に見られる按筆の抑えも顕著です。

また趯法と磔法については、〈多宝塔碑〉でその基礎が形成され、50歳以後に一段と顕著になります。顔法のリズムはまだ完全とはいえませんが、「尚」「司」の趯法、「天」「還」の磔法などにその萌芽が感じられます。転折部において、〈王琳墓誌〉にみられたような虞法(穏やかな用筆)は影を潜め、横画から縦画へ移るとき、一端筆の腹を落として、重厚さを出すように変化しています。

また〈王琳墓誌〉にみられたような稚拙な結構は少なくなり、横画の運筆が軽快なリズムを形成し、細線を利かせた横画と肉厚な縦画の対比をかなりはっきり意識しはじめているように見えます。

次に〈多宝塔碑〉の特徴を考えてみます。前者二墓誌と比較すると、重厚な竪画が増加します。横画の按筆、あるいは趯法がはっきりと見られるようになり、字形に幅が出るだけでなく、横画における三過折のリズムがより大胆になってきます。この用筆法のリズムは〈王琳墓誌〉には全くなく、〈郭虚己墓誌〉から後の作に見られるようになり、〈多宝塔碑〉でさらに顕著になります。何漢儒氏は「この多宝塔碑には顔書の後半に現れる蚕頭燕尾の筆法の基礎が既に完成している」といい、具体的には「横画が連続する画は細線が主で、起筆と収筆でリズムを取り、全体を押さえている。」と指摘しています(註6)。

〈郭虚己墓誌〉は〈王琳墓誌〉より9年後の作になりますが、この頃には横画「一」の収筆における按筆や、磔法の特長が顕著にみられるようになっています。また横画から縦画への転折でも太細の変化が強調されています。〈王琳墓誌〉にみられた縦画の起筆の抑揚や極端な細線はなくなります。ただし、長く上下を貫く縦画にはまだ送筆における絞り込みがみられ、褚法を学んだ痕跡が感じられます。

33歳のときに書いた〈王琳墓誌〉には唐代の名家の筆法、とりわけ褚法や虞法などの影響を垣間見ることができました。顔法特有の按筆や趯法、波法、あるいは”蚕頭燕尾”の萌芽はいまだ見られません。42歳の手になる〈郭虚己墓誌〉は、褚法・欧法の影響が考えられる痕跡はあるものの、横画の按筆や磔法・右払いに燕尾の筆法がわずかながら窺えます。用筆法のリズムから考えて顔法の萌芽と言って良いでしょう。ただし、〈多宝塔碑〉のような肉厚さはなく、顔法はいまだ定着していません。これが2年後の〈多宝塔碑〉になるとかなり顕著に現れてきます。

以上をまとめれば、30代と40代の間に顔真卿の筆法上、大きな変化があったことを認めなければなりません。劉濤氏は「前期の楷書はおよそ三変」と見ています(註7)が、資料が少ないため、この考え方に無条件で賛同することはできません。〈王琳墓誌〉を得て少なくとも二分することは可能です。

そこで顔真卿の前期をさらに細分化するならば、①「初唐名家の影響残存期」と②「顔法の萌芽期」とに二分するべきでしょう。〈王琳墓誌〉は初唐名家の影響が残存している時の好例です。その萌芽期の年代については資料不足から断言できないものの、30歳代後半から〈郭虚己墓誌〉(42歳)以前の間に芽生え、44歳の〈多宝塔碑〉でほぼ方向が定まったと考えられます。今後、顔真卿の早年の作がさらに出土すれば、このことは一層明らかとなるものと思われます。

最後になりましたが、〈王琳墓誌〉の復刻が出土しています。それも単なる復刻ではありません。夫の徐嶠の墓葬時に制作されたものです。報告に誤りがなければ、夫人の王琳を埋葬した一年後、夫の徐嶠が亡くなり、その埋葬時に〈王琳墓誌〉の復刻を作って埋めたということになります。夫の墓葬に際し、夫人の墓誌をなぜ復刻したのか、その理由についてははっきりとはわかりませんが、復刻した墓誌はかなり精巧に作られていて、一見しただけでは原刻と全く区別がつきません。ただ、墓誌の右側面に、楷書「天寶元年冬十一月壬寅遷趙郡君慈源縣開国公徐公同穴復刻記」と27文字を刻しています。管見するところ、このような事例はおそらく初めてのケースではないかと思われます。

なお、この一文は、拙稿 横田恭三「顔真卿 早年の楷書碑誌」(2006年、跡見学園女子大学文学部紀要 第39号所収)をコンパクトにまとめたものです。さらに詳しく知りたい方は、上記の論考をご覧ください。