新 着

- 2024.09.17岡倉天心への道—後編 書の行方

- 2024.09.13岡倉天心への道―前編 書ハ美術ナラス論争

- 2024.06.20ここから前衛書が始まった

- 2023.04.28顔真卿 若い時期の楷書書風を探る

比田井天来(1872~1939<明治5~昭和14>年)は幼少期から独自に古碑法帖類を手本に書を学んでいたが、1897(明治30)年、長野から上京して日下部鳴鶴に師事した。鳴鶴からは古碑法帖類の体系的な理解を学んだが、師鳴鶴の筆法の廻腕法では唐時代の美しい楷書の線が書けないと気づいた。2年余の懸命な古典研究の結果、新たな筆法の俯仰法 (古法) を発見した。この新たな筆法の普及発展のため、および蒐集した拓本や古法帖を基にした書道の総合的研究機関、書学院建設の費用作りのため、全国遊歴の旅を開始した。北海道 · 樺太から九州 · 台湾に至るまで遊歴した。この書学院は1927(昭和2)年に完成した。書学院には、上田桑鳩、金子鷗亭、桑原翠邦、手島右卿、大沢雅休、石田栖湖ら、戦後日本書道界を牽引する若者たちが全国から集って、自由に書の研究を行った。この門下生に対する天来の教えで最大の影響力を持った革新的な臨書とは何なのか、検討してみる。

左:日下部鳴鶴(廻腕法) 右:比田井天来(俯仰法)

1.天来以前の書流の小史

江戸時代には、平安時代中期からの藤原氏の流れを汲む御家流が幕府の公用書体となり、庶民を含む幅広い層に普及した。一方、鎌倉時代に南宋文化が移入され、鎌倉幕府が禅宗を重用したため、自由剛健な書風で「墨跡」と呼ばれる禅僧の「書」が一分野として確立され、江戸時代にも「墨蹟」は高い評価を受けていた。古筆は江戸時代には 古筆切が収集されるとともに、軸装や手鑑に仕立てられ、茶の湯が普及していくとともに、茶の第一の道具ともいわれ、茶の世界に欠かせないものとなっていった。そのような中、江戸時代前期を中心に、文化が成熟し「寛永の三筆」(本阿弥光悦、近衛信尹 、松花堂昭乗) が活躍した。

さらに江戸幕府の儒学政策を背景に宋 · 元 · 明の時代の書家に影響された唐様が流行した。御家流に見られるように和様は様式化 · 形式化する傾向があり、誰もが同様に触れやすいという反面、新しい書風を生み出しにくいものであった。対して、唐様書は儒学者や医者等、漢字に精通した人たちの中で、新鮮で独特な書風として受け入れられた。そして、江戸時代後期には、書を職業とする専門書家が現れ、大いに活躍した。中でも、「幕末の三筆」(巻菱湖、貫名菘翁、市河米庵 ) は晋唐の時代の書を尊重しながらも個性のある書を表わし、明治時代以降の書に影響を与えた。

手習いの普及

中世末から寺院において世俗教育が行われていたが、江戸時代には庶民の教育機関として寺子屋が普及した。寺子屋での教育内容は、読、書、算であり、「手習い」が中心であった。手習いは、手跡を学ぶこと、手本を習うことであり、習字ともいい、書写 · 筆写の練習、書道 · 筆道に精進すること等をいう。

寺子屋では、「いろは」からはじまり、 基本となる漢字、単語等を書き習い、庶民生活必須の内容を集録した各種の往来物(手紙体の教科書)を教材とした。手習いは、古くから子弟 · 子女の教養の1つとされ、奈良時代には王羲之書法を重んじ、平安時代は三筆 · 三跡の手本が珍重された。鎌倉時代になると貴族以外にも手習いが普及し、武家の子弟はもちろんのこと、寺院では庶民の子供を集めて教授した。室町時代には庶民の間に広く流行し、習字という言葉もこのころから使われ始めている。手本の主流は御家流であった。

明治期初期

明治維新以降、中国や西欧等の諸外国から日本に様々な文化が移入し、書道もその影響を強く受けた。まず、書体等については、公用書体が御家流から漢字を中心とした唐様に変更され、 唐様が広く用いられることになった。明治 13 年 (1880) には、楊守敬が来日し、碑版法帖が大量にもたらされたことで、臨書が多様化し、多くの書家が日本の伝統的な書法や筆法を基礎としながら、六朝の書風を取り込んでいった。特に日下部鳴鶴は多くの門人を有していたため、全国にその書風が伝わった。これに対し、西川春洞は漢魏六朝をはじめ各体に抜きんで、門下生 2000 名といわれ、鳴鶴に拮抗する大きな系列を形成した。このように、六朝の書風に倣うようになった一方、御家流は和歌等を嗜む皇族や公卿の中で 受け継がれていった。また、古筆の研究が明治中頃より盛んに行われるようになった。

2. 天来の改革

1915(大正4)年に天来は東京高等師範学校習字科講師となり、文部省検定委員(「文部省師範学校中等学校高等女学校教員検定試験」の「習字科」の検定委員)を委嘱され、翌年(1916年)から検定試験に初めて「古典臨書と鑑識」を採用した。伝統的な書道教育では御家流の手本や師の手本に習って臨書する師風伝承の旧弊が持続しており、書の流派のセクショナリズムが蔓延して権威主義化していた。天来は、その閉鎖的な現状を打開し、書の本質を指導する教育者に、「古典の臨書と正しい理解」をもとめたのである。

「習字」については,1901(明治34)年の「中学校令施行規則」および同年の「高等女学校令施行規則」等において、「国語及漢文」(中学校)もしくは「国語」(高等女学校)のなかに含まれていたにもかかわらず、「文検」においては常に別個の枠組みで試験が行われていた(「文検国語科」の研究(1)― その制度と機能について ― 小笠原拓)。戦前期において、中等学校以上の教員の養成は官立の高等師範学校などが中心的な担い手であった。 しかし官立学校等における教員の養成は費用や教員数の充足が困難であり、養成校だけでなく学力優秀な者に教員の免許状を与えて有資格教員を増やす必要があった。そこで文部省は、教員に資格を与えるための検定試験を実施し、問題の解決を図ることとなったのである。

試験内容は「国語」であれば古典文学や国語学など国語に関わる問題が中心であった。中学校 · 師範学校の習字科教員として教職に就くためには、この文検習字科に合格する必要があった。受験者は主として小学校教員であったが、検定試験の合格率は5%と大変厳しく、有資格者の欠員を充たすには程遠かった。国語科全体の要旨をふまえれば、書き方の要旨は「普通の言語、日常必須の文字及文章」を「正確」に書くこととなる。国語科に限らず、他の教科で文字を書く場合も「その字形及字行を正しくすべきこと」と示されている(1941年まで)。

天来の「文検」の試験内容

1916年に天来は内閣教員検定委員の臨時委員となり、1919年までその任にあたった。それまでの検定委員はドイツ文学の菅虎雄や国文学の岡田正之など、学識経験者がつとめており、書の専門家が任命されたのは初めてであった。次いで専門書家の丹羽海鶴 · 田代秋鶴 ·尾 上柴舟が後を継いだ。

天来の試験内容に関しては、「口頭試問に突如として古法帖の鑑定をなさしめたのである。それ迄の文検はただ小器用に文字を書けば能事おわれりとしていたのであった。中等学校の習字科の教員がかくの如きではどうにもならんというわけで、古法帖の臨書も課し、これの鑑定までもなさしめるようにしたのである。…略…そこで面白いことがあった。その頃文検受験生を養成していた某氏が、ある書道雑誌の記者の需めに応じて、習字科文検には…古法帖まで手を延す必要はないと、断言したのである。その記事の出た翌月に文検があり、然も天来翁の改革意見によって突然古法帖の臨書が試験されたのであった。実に気の毒でもあり、一面愉快でもあった」(「書道」野本白雲 『近代書道開拓者 比田井天来·小琴』佐久教育会編 1968年 209頁)。

天来は、書道教育の根幹に古法帖の鑑定と臨書、つまり数千年続く歴史を生き抜いた書の古典の正しい理解とその書法の正確な表現力の把握をもとめたのであった。

3.天来の臨書論

天来のまとまった臨書論は 1921、1922(大正10、11)年の『書道提要 4・10 · 11 』に掲載した「初学者の心得 · 臨書第一期 · 臨書第二期 · 臨書第三期」で述べられている。

天来は臨書第一期を「絶対的手本本位」と呼び、楷書 · 行書 · 草書等の各書体の古典手本を見て「一点一画ゆるがせにしないように、」自己を捨て丁寧に臨書する。臨書第二期は「自己本位」の時期で、第一期で手に入れた用筆法を自分の主義として、「王羲之でも王献之でもことごとく自己の主義に合せしむるつもりで臨書する」。手本に合わせるのでなく、第一期で習得した用筆法を自己の個性として貫徹させる。そして、臨書第三期「手本と自己との融和」の時期に到る。第一期のように手本本位でもなく、第二期の自己本位でもない。自己と手本とが融合して、無理のない自然な筆意(線の表現力)に到達する(『天来翁書話』昭和13(1938)年 誠之書院)。

左: 「天来翁書話」の扉 右:「書の伝統と創造」(「天来翁書話」の現代語訳)

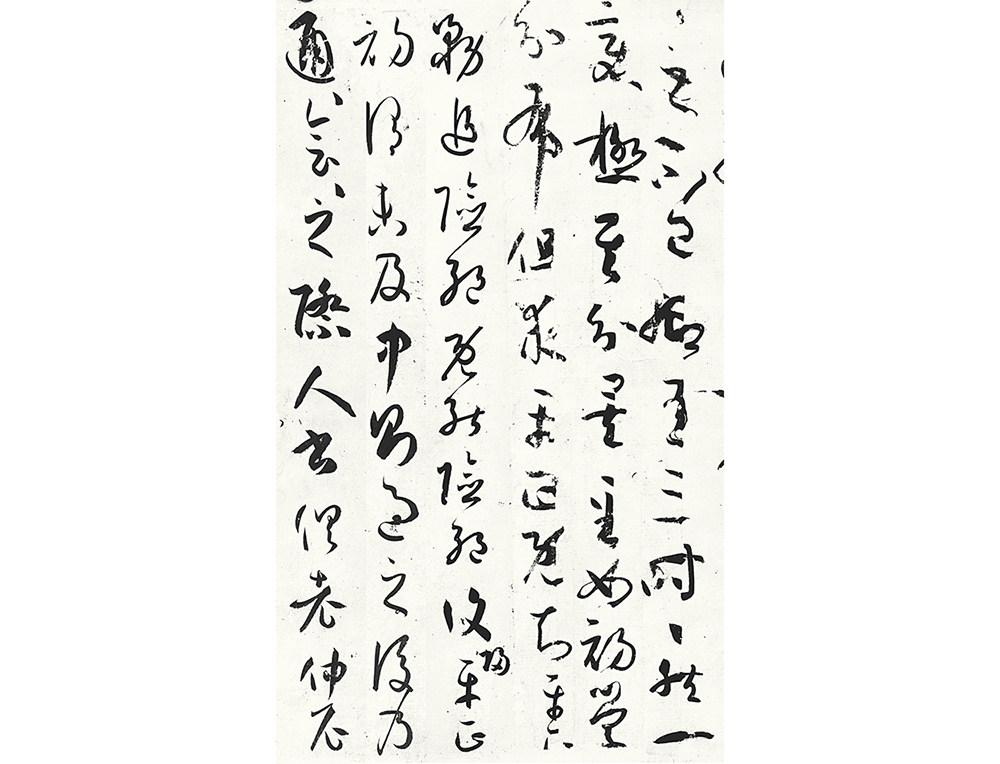

孫過庭の「書譜」(687年)

書道史において、六朝時代の書を模範として書芸術を論じ、臨書の意義を重視したのは孫過庭(648-703 初唐の書家)の「書譜」(687年)である。「書譜第五篇」で、孫過庭は「臨摹」の心得について述べる。「臨」とは紙を古人の法帖の傍らに置いて、その筆跡を観ながら書くことをいう。「摹」とは薄い紙を法帖の上にかぶせ、その筆跡を敷き写して書くことをいう。その際、最も大切なのは観察の精密さと模倣の正確さである。したがって古人の筆跡の鑑賞に謙虚な目を持つこと、学習者が無知ゆえの慢心に陥ることを厳しく戒める。絶えず努力を続けなければいけない。臨書の過程には三つの時期があり、三つの変化を経なければならない。最初は「平正――平直端正(平正できちんとしていること)」に書くようにする。これを会得したら、次は「険絶(常識を破って奇抜に書く)」ことに務める。これができれば、第三に、初めの「平正」に帰る。こうして「通会」――初期には及ばないと感じ、中期には過ぎて驕慢になり、その後はじめて過不及が落ち着いた境地に至るということ――を理解して、最後に、一つに綜合された高次の境地に到達する。ここにおいて初めて「心と手」が一体化し、人間と芸術とが円熟する。

孫過庭「書譜」の引用部分

孫過庭が絶賛し、書の最高峰と評価するのは王羲之である。孫過庭が模範とし理想とするのは、王羲之の書芸術であり、六朝時代の書である。しかし、唐から宋 · 元 · 明 · 清時代を経て、書に対する考えが変遷するにつれて、王羲之の書芸術だけでなく、多様な書風が現れてくる。中国においても日本においても、書法の学習としての臨書(手本の習練)の継続は、師の手本の習練となり、流派が形成され、師風伝承となっていく。

天来の臨書論の眼目

大正期の天来の臨書論の眼目は、その古法帖等の収集と研究、臨書の実践において、臨書の手本を日本では三筆(嵯峨天皇 · 弘法大師 · 橘逸勢の書)まで、中国では唐代までに限定したことにある。楷書では唐の四大家といわれる虞世南 · 欧陽詢 · 褚遂良 · 顔真卿などを範とする。行書では、晋の王羲之の『蘭亭序』、同じく王羲之の『集字聖教序』など、草書では唐の孫過庭の『書譜』もしくは、なるべくは王羲之の『十七帖』などをもって手本とする、と明言したことにある。それは、師の手本に従って臨書するのでは、師の書を超えることができないし、師風伝承は習慣と化し、流派の筆癖となっていくからである。また、自己流の書を個性としてそこに甘んじることは、惰性化し停滞することになるからである。それゆえ、東洋の書道史の中で、書芸術が成立し、その根幹の規範として唐代までの書を臨書することによって、書芸術の基本を学ばなければならないと天来は主張した。

4.「臨書」の弁証法

書は、線からなる芸術である。線の美は筆線の質(潤沢とかすれ · 粘着と淡白 · 太い細い)、運筆の速度 · 勢い(緩急 · 強弱 · 抑揚と筆圧)と流動美(他の線と関係した一貫した流れ)からなり、また墨色(濃淡 · 潤滑 · 青茶紫などの色の変化)、そして全体の構成(全体の配置 · 文字群の配置と余白 · 字形 · 線の方向)と結合(リズム · ハーモニー · コントラスト)、さらに用材の効果(紙 · 下地)といった「書の素材」から成る純粋な形象である。そして、書の本質は鍛錬された線の表現ということである。鍛錬とは単なる技術的習熟という意味ではなく、書の歴史の流れの中で自覚的に線表現が鍛錬されてきたという意味である。したがって、書の鍛錬の基礎は書の歴史の中にある。書道史の古典から線表現の鍛錬を学ぶことが基礎となる。これが臨書である。古典名品を臨書することで筆法や筆の動き、筆の勢い、書の構成などが習得できるのである。

「学書としての臨書」

天来の唱えた「学書としての臨書」がいかに書芸術の根幹に必須であり、しかも革新的であったかを考えてみよう。

1)端緒

まず、臨書とは手本の真似をすることをいう。その際、真似は大別して字形(結体)と線(筆意)との二つを真似ることをいう。初学者の場合、自分で好きな手本を選んで習ってもよいし、また身近な塾等の先生の手本を習ってもよい。しかし、何年も相変わらず同じものを守っていてはいけない。手本はなるべく有名な古碑法帖の古典を一通り習うのがよい、と天来は言う。

「好き」という自己の感情のままに習う場合、書かれたものは自己の感情の表現であり、それが固定化されると自己感情の増幅となって表れる。いわば自己満足 · 自己享受の臨書となる。師の手本の固定化の場合は師の手本以上のものは書くことができず、師風の再生産であって、師の筆癖を身に着けることとなる。それゆえ、実用書であっても、また特に芸術書の場合は固定的に「慣れてしまう」ことは避けなければならないという。

2)臨書第一期

臨書第一期は「絶対的手本本位」の時期と呼ばれ、楷書 · 行書 · 草書等の古典を「一点一画ゆるがせにしないように」、自己を捨て丁寧に臨書する時期である。

この第一期は古典手本に基づいて、用筆法や運筆法の技量を習得することが目的である。

手本の字形と構成を見て、眼が書字の筆線の動きを時間順序において辿り、その線の遅速や曲直や潤滑、強弱等の勢いを感じる。次に今までの自己の感情、自己の心の傾きを抑制して、手本を見ながら一点一画を注意して書く。眼でとらえた線を手が墨を含んだ筆をつかって書く。書く速度の遅速の違いや、線質の違い、筆の違い、用紙の違い等が関わるので、それぞれ注意を払わなければならない。ただし、手本本位といっても手本によって筆を変えたり、書き方を変える必要はない。目と手が一体になって運筆、用筆の法を丹念に繰り返し鍛錬しなければならない。

人は自己意識を持つものであるので単にコピー機のように機械的になぞって書くのではない。書体の異なる多くの古典手本を習って、固定化を避け、好きな手本や嫌いな手本、また、書きやすい箇所や書きにくい箇所も丁寧に臨書しなければならない。特に、嫌いな手本や書きにくい箇所を繰り返し臨書することによって古典書の筆意が会得され、その書家の性情(心)が感じとれる。毛筆による線の表わす性情を筆意【線の表現力】というが、遅速、曲直、潤渇、強弱等様々な線の形体が、筆者の心の変化に随って流出し、その人間があらわれるのである。

この「手本本位」の第一期は、実は「自己否定」の段階である。古典手本の「未知のX 」は、自分の好き嫌いや満足不満足といった感情や、自分のこれまでの技術や知識では処理できない「他」なるものとして、「自己」に立ちはだかるのである。それゆえ、これまでの自己は否定され、「他」に随うことによって自己の技術や理解が深まることになる。

3)臨書第二期

臨書第二期は「自己本位」の時期で、第一期で手に入れた用筆法を自分の主義として、「王羲之でも王献之でもことごとく自己の主義に合せしむるつもりで臨書する」。

この第二期では第一期で習得した用筆法を自己の個性として貫徹させる。第一期で「自己否定」を通して習得した手本の筆意をわがものとすることによって、その筆意から引き出された手本に対抗的な自己の性情(心)が明確に自覚され、習得した用筆法を武器として、その自己の性情をもって手本に挑戦するように臨書する。臨書の場に筆意として臨在している古典書家に対して、自己の心情や想念(考え · 主義)の方向に向けて臨書するのである。「端緒」における「好き嫌い」の自然的な「心の傾き」の自己ではなく、第一期の「手本本位」において手本の筆意の感得によって覚醒された自己(セルフ)の自覚の主張なのである。

この第二期は自覚された自己の用筆法によって、手本の筆意(そこに感じ取れる古典書家)を自己の書として再構築しようと鍛錬する時期である。その際、自己を主張するのに対して、古典手本は新たな深みを持った「他」なるものとして屹立することになる。自己の主義を貫徹しようとしても、古典名家の書には同一の結体筆意はない。しかし,書線の巧妙さは同一である。それゆえ、獲得した自己の主義は瓦解する。この第二期は自己本位でありながら、その自己本位が否定されていく段階である。この場合、自己の用筆法が古典手本にそぐわないと分かれば(臨書が無理だと分かれば)、虚心に再度、第一期の手本本位に戻ることが必要となるのである。

4)臨書第三期

臨書第三期は「手本と自己との融和」の時期と天来は呼び、自己と手本とが知らず識らず融合して臨書におのずから余裕を生じ、筆意に自然味(本質性)が加わって無理がなくなり、臨書の痕跡が薄れて字運(自己)の書を見るようになる。

自己が手本を臨書し、手本を手中に収めて手本を自己化しようとしても、手本は新たな相貌を表わしてくる。それゆえ、臨書は、自己から見れば、対峙する手本へといつまでも完結することなく、その間には裂け目が存在している。その裂け目の無を埋めるために、一生涯継続しなければならない。慢心して自己の故意や野心によって無理をすれば、自然(書の本質)から遠ざかって習気に満ちた癖のある技巧的な作り物の書となってしまう。臨書を続けることによって、無理な自己主張や我意が洗われ、手本の豊かさを含む自然で自由な書があらわれる。臨書の唯一の目的は「書を学ぶ」ことであって、名声や一家をなすことではない。臨書によって名家の筆意が自然に自己の本性に近くなる「書の力」となって表われてくるのである。

自己独自の書となると自由であって、点画の定まった形もなければ流派の定法の拘束もない。臨書によって名家の書法を自己の法とし、それに自分の工夫を加えて書する。多様な名家の書法をしだいに経験していくうちに、自然に融和混合して自己の個性が形作られる。古人の書を多く学び、しかる後に自己の個性が表われるのである。

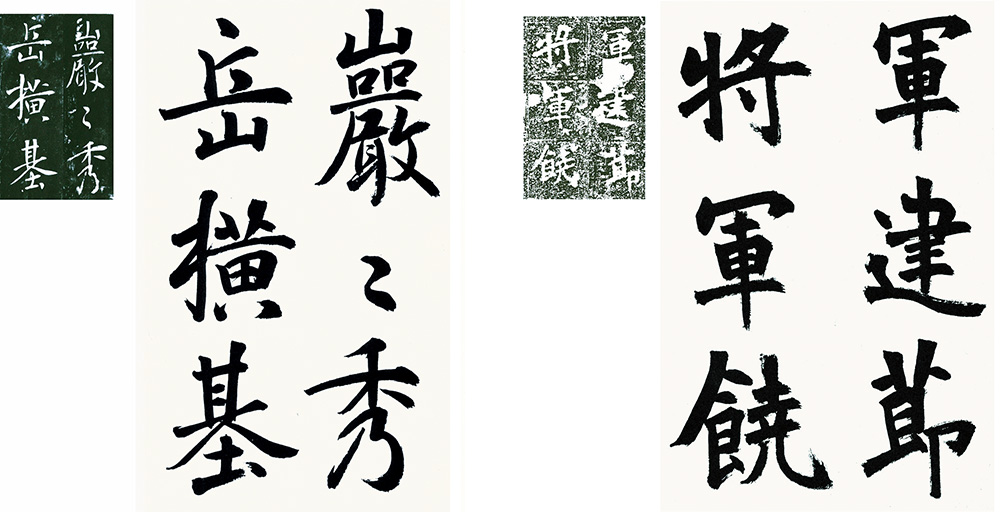

比田井天来の臨書(50歳)左:唐太宗書「温泉銘」 右:「張猛龍碑」

比田井天来臨 褚遂良「雁塔聖教序」 左:「学書筌蹄」(50歳) 右:「天来習作帖」(59歳)

5)「臨書」の弁証法的展開

こうした「学書としての臨書」は、多様でありながらも一貫した「書の本質」を「眼と手」(心と肉体)の持続的な経験を通して獲得し実現していく過程である。

この「臨書」の過程は、哲学者 G. W. F. ヘーゲル(1770~1831)の「意識の経験の学(精神現象学)(1807)」に類似した否定的媒介を経て完成に向かう弁証法的展開と位置付けられる。

①人間の自然的意識は、生活状況のなかで様々な感情や先入観や先取的な行動体制を備えている。しかし、新たな未知のものを体験するとき、そこでは人間の感情的な思い込みや先入観は役に立たず、対処できず、自己が否定されることになる。否定された人間の意識には、拒否する「未知のもの」が「自己を否定する、自己と異なるもの」すなわち「自己を否定する他なるもの」として意識される。つまり、その人間は「自己の自然的意識を否定する他が存在する」という限定を得た自己となるのである。

古典名品の手本において「好きな手本」や「自分にとって書き易い手本」といった自己の自然的意識だけに頼る臨書では、自然性そのものが自覚されず、往々にして、自己流となり、固定化されてしまう。しかし、「嫌いな手本」や「書き難い手本」を臨書するとき、その意識の自然的な部分が否定される。その手本は自己の意識の自然的な部分を否定する「自己にとっての他」となって表われる。自己は「否定された部分を意識した自己」、つまり、自分の意識の自然性に気づき、その自然性を反省した新たな自己として「自己の他」に向かっていく。このように否定は自己の限定であるとともに自己の規定であるので、否定された自己は自己の規定を重層的に自覚して高まっていく。

②「手本」の方は、人間の側の「臨書」の試行がなければ、手本そのものが「未開のもの」そのままの状態にとどまる。人間の側の試行に強いられて、手本もまた「その人間にとって他なるもの」として書の持つ豊かな内包を「手本の他なる人間」に順々に開示し、「書の力」を開く新たな深化した位相へと高まっていく。このように、否定を通じて人間の意識が変化し、その変化に応じて「手本」もまた新たな段階へと至る。それゆえ、意識は「自己の他」である「手本」を繰り返し臨書することで習得した自己の用筆法によって、「手本」を「自己の他」から「自己のもの」としていく。

③このように、「自己」と「手本」とは、互いに媒介しあっており「自己」が高まれば、「手本」も深化して筆意の極意を開示していく。多様な古典名品の臨書によって「自己と手本」が相互媒介を繰り返して、互いに無理なく調和する方向に向かう。そして、自己は自己性を持ちながら手本の豊かな「書の本質」を表現することが可能となっていく。「臨書」は、人間にとって否定的媒介によって「書の本質」を獲得していく弁証法的過程なのである。