2009年10月 1日

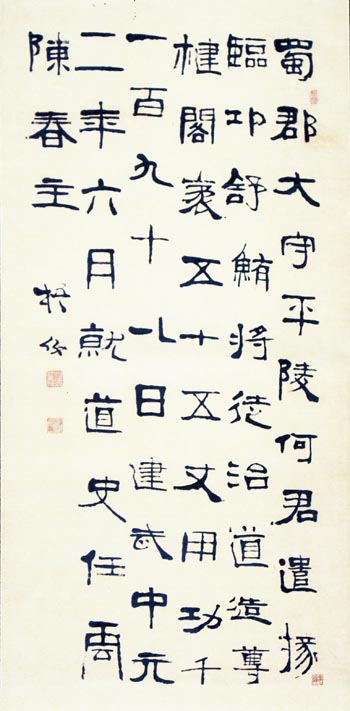

もう一つの梧竹(篆隷7) 尊楗閣刻石臨書

10月から書体を草書に戻してと考えていたのだが、珍しい「漢 建武中元蜀郡尊楗閣道石刻」臨書に出会った。「もう一つの梧竹」での紹介、とくに臨書作に偏りがあるのは止むをえないとはいえ、気になっていたことでもあり、所蔵の山口耕雲先生のご諒解をいただいて掲上することとした。

石刻は四川省滎經縣の西方、滎河南岸の崖壁に刻されている。「何君閣道碑」「尊楗閣刻石」などともよばれ、蜀(四川省)の知事何が尊楗閣(という桟道)を1198日の工事で建武中元2年(57年)6月につくった記念碑である。文は52字。「石索2」にも記事が見える。

蜀郡太守平陵何君、遣掾臨邛舒鮪、將徒治道、造尊楗閣、袤五十五丈。用功千一百九十 八日。建武中元二年六月就。道史任雲、陳春主。

書体は早い時期の典型的な漢隸で、波磔がなく縦画横画は整って、篆・隸書変遷の過程を示している。「永平開通褒斜道石刻」(66年)「敦煌太守裴岑紀功碑」(137年)「司隷校尉楊准表紀」(173)などがこの系列に属している。

梧竹は、どちらかといえば際だった特色をもたない原本に、モダンな感覚を加えて、新鮮な梧竹ワールドを打出した。大野篁軒氏が郛休碑の臨書を見て、「どうということもない原本でも、梧竹が臨書するとにわかに生き生きと見えるのが不思議」と語っていたことを思い出す。

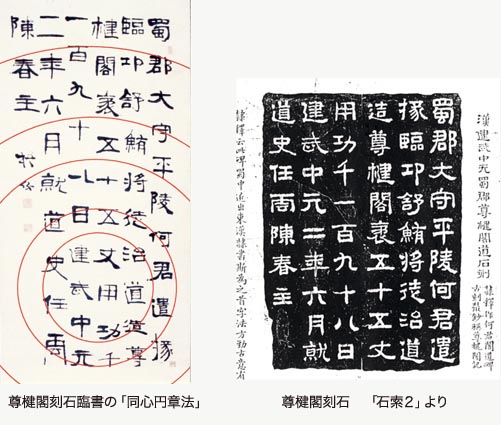

今回とくに注目したいのが、6月4日のブログでもふれた「視心」のことだ。この1幅のすべての文字や余白のもつベクトル(大きさと方向)の総和、あるいは1幅をじっと眺めていると、視線がそこに落ち着いてくる、分かりにくい説明で申し訳ないが、言い方をかえると、そこに視線を合わせたとき1幅がもっとも美しく目に映るポイントだ。それが、この幅では3行目下から3字目「用」の位置にある。用の字そのものをいうのでなく、その位置に1幅全体のベクトルの合力点があるといった感じだ。

「視心」を造り出すのは文字と余白=墨のヴォリュウムとフォルムだ。それらをコントロールし、ダイナミックに組織立てるのが、書道でいう「章法」、絵画などで西洋風にいうコンポジション、構図、構成である。立体構成・遠近法と密接する技法で、草書にも多用している。ここまで気配りのとどいた書は、古来類例まれな、梧竹独自の芸術技法である。

この書は、晩年によくみられる「同心円型」(と私はよんでいる)コンポジションで、参考図をつけたのでご覧いただきたい。

蜀郡太守平陵何君、遣掾臨邛舒鮪、將徒治道、造尊楗閣、袤五十五丈。用功千一百九十 八日。建武中元二年六月就。道史任雲、陳春主。

書体は早い時期の典型的な漢隸で、波磔がなく縦画横画は整って、篆・隸書変遷の過程を示している。「永平開通褒斜道石刻」(66年)「敦煌太守裴岑紀功碑」(137年)「司隷校尉楊准表紀」(173)などがこの系列に属している。

梧竹は、どちらかといえば際だった特色をもたない原本に、モダンな感覚を加えて、新鮮な梧竹ワールドを打出した。大野篁軒氏が郛休碑の臨書を見て、「どうということもない原本でも、梧竹が臨書するとにわかに生き生きと見えるのが不思議」と語っていたことを思い出す。

今回とくに注目したいのが、6月4日のブログでもふれた「視心」のことだ。この1幅のすべての文字や余白のもつベクトル(大きさと方向)の総和、あるいは1幅をじっと眺めていると、視線がそこに落ち着いてくる、分かりにくい説明で申し訳ないが、言い方をかえると、そこに視線を合わせたとき1幅がもっとも美しく目に映るポイントだ。それが、この幅では3行目下から3字目「用」の位置にある。用の字そのものをいうのでなく、その位置に1幅全体のベクトルの合力点があるといった感じだ。

「視心」を造り出すのは文字と余白=墨のヴォリュウムとフォルムだ。それらをコントロールし、ダイナミックに組織立てるのが、書道でいう「章法」、絵画などで西洋風にいうコンポジション、構図、構成である。立体構成・遠近法と密接する技法で、草書にも多用している。ここまで気配りのとどいた書は、古来類例まれな、梧竹独自の芸術技法である。

この書は、晩年によくみられる「同心円型」(と私はよんでいる)コンポジションで、参考図をつけたのでご覧いただきたい。

同じカテゴリの記事一覧

- 聖寿無窮 補説 蒼海・順徳院殿墓碑 2009/11/12

- 聖寿無窮-(11月の幅) 2009/11/05

- 鶴林玉露 連綿草書の昇華 2009/10/29

- 奉呈悟由禅師 −−追補2(ジグソウ・マジック) 2009/10/22

- 奉呈悟由禅師 −−追補1 2009/10/15

- 奉呈悟由禅師 --同心円章法と視心 2009/10/07

- もう一つの梧竹(篆隷7) 尊楗閣刻石臨書 2009/10/01

- もう一つの梧竹(篆隷6) 篆隷のバリエーション 2009/09/24

- もう一つの梧竹(篆隷5) 進化のアーカイブ 2009/09/17

- もう一つの梧竹(篆隷4)−皮・肉・骨/臨書・倣書・創作 2009/09/11

- もう一つの梧竹(篆隷3)-鉄舟居士賛碑陰 2009/09/03

- もう一つの梧竹(篆隷2)−臨書とは? 2009/08/27

- もう一つの梧竹(篆隷1) 2009/08/20

- 梧竹叢書----北京学習ノート 2009/08/11

- 梧竹寿塔 2009/08/06

- 山谷題跋 2009/07/30

- 楊守敬との接点 2009/07/23

- 楚公鐘銘臨書――臨書にこめる精神性 2009/07/16

- 桜岡公園----時代を跳び越えるモダンな篆書 2009/07/09

- 破滅に瀕した12幅 2009/07/02

- 孝経12幅対(その3)----自然の形 2009/06/25

- 孝経12幅対(その2)----孝の字 2009/06/18

- 孝経12幅対(その1)----書と踊りのコラボ 2009/06/11

- 朝遊詩書圃−−ポイントは目の高さ 2009/06/04

- 墨水邨居雑首 2009/05/28

- 廬山の烟雨ー「もう一つの」モデル 2009/05/21

- 春風動春心 2009/05/14

- 杯渡海鼇避 2009/05/07

- 跳筆―折り目書法 2009/04/30

- 79歳の一行書 2009/04/23

- 高人自与山有素 2009/04/16

- 風竹の図 2009/04/09

- 空眼―『内閣秘伝字府』のこと 2009/04/02

- 点線のヴァリエーション その3 2009/03/25

- 連綿草書-その3 2009/03/19

- 連綿草書 その2 2009/03/11

- 梨本君の秋竹画賛 2009/03/05

- 連綿草書 その1 2009/02/26

- 懸燈照清夜――過渡期の書 2009/02/19

- ナマズの髭――超長鋒筆 2009/02/12

- 鳩の足跡――進化のターニング・ポイント 2009/02/04

- 点線のヴァリエーション その2 2009/01/29

- 点線のヴァリエーション 2009/01/22

- 般仲盤銘の臨書 2009/01/14

- 杉山神社―円筆 2009/01/08

- 明けましておめでとうございます 2009/01/01

- 王羲之の位牌 2008/12/25

- 字ハ王内史ヲ摸ス 2008/12/18

- 潘存の予言 2008/12/11

- ブエンの王羲之 2008/12/04

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その4 2008/11/27

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その3 2008/11/20

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その2 2008/11/13

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その1 2008/11/06

- イントロ 2008/11/01