2009年7月16日

楚公鐘銘臨書――臨書にこめる精神性

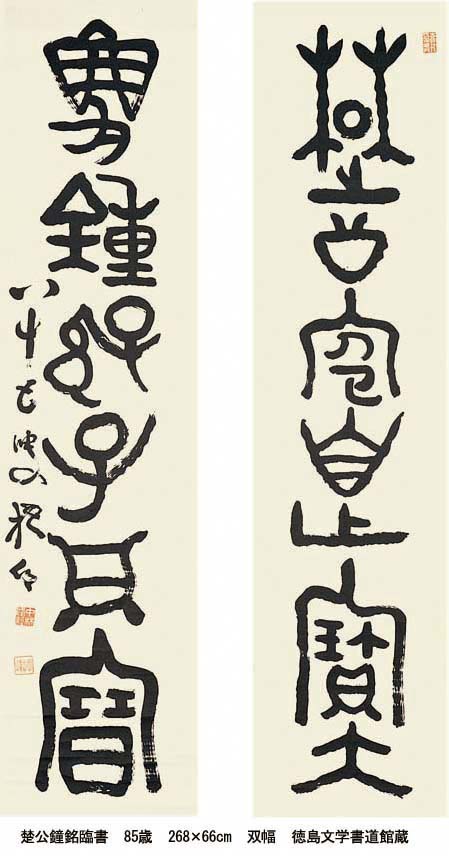

85歳の臨書『楚公鐘銘』。もっと後にUPの心積もりだったが、先週の「桜岡公園」との関連で、ブログの流れからちょっとはずれるのだが、急遽登場ということになった。

楚公□みずから宝大鎛鐘を作る。孫子其れ(永く)宝とせよ。

楚公□みずから宝大鎛鐘を作る。孫子其れ(永く)宝とせよ。周時代の楽器、鐘の銘、阮元の『積古齋鐘鼎彝器款識』による臨書である。

縦268㎝の巨大な双幅、書線の太さが5~6㎝もある。吹き抜け2階の壁面いっぱいほどの大きさだ。ただこの画像を眺めるのでなく、高さ3メートルほどの巨大な双幅の前に立って、いま見上げているのだという認識を、確かにイメージするのが鑑賞のポイントだ。堂々としてよく整ったこの文字たちの姿は気迫に満ちて、圧倒的な筆勢におされて身体がゆらゆらと揺らぎだす。85歳の老齢でこんなに巨大な素晴らしい文字をしっかりと書いた、梧竹の若々しい気力と体力にただただ驚嘆である。

上部を大きくした楚、木と木の間で奥の方にのぞいて見える○。小さく書いた公のとぼけた表情。ミロやクレーを先取りしたようにモダンな感覚だ。楚と孫と子の5つの○。□と2つの宝のウかんむり。公と自と鏄、それに鐘・孫・子では両手万歳の形をした逆三角形。繰返しと照応の何ともいえぬ巧みさ。一字一字が個性をもちながら、呼吸はずっとつながって一貫している。遠近感もばっちり。左右の幅のバランスもばっちり。緊密な造形性の面白さ。

1月8日のブログで解説した、書線を横断した切り口が円形となる円筆のことをこの双幅でも検証できる。立体感や、生気溢れる遠勢もよみとっておきたい。

先週「桜岡公園」のブログで「よく似た風合い」といったのは、上述のような特色が両者の間に共通して顕著に感じられるからだ。しかも両者の間には36年という時間の隔たりが存在する。それは両者が内に書きこんだ、技(かたち)と精神(こころ)の比重の差となって表れている。「公園碑」において、技:精神=7:3とすれば、「鐘銘」においては3:7と逆転する。書としての迫力の差は、そのまま私たちに迫ってくる精神性の感動衝撃波のベクトルの差となっている(ベクトルは力の大きさと方向を表す)。

この雄渾な双幅を眺めていると、文字に重なるように、筆を運ぶ梧竹の澄み切った目の色が見えてくる。『梧竹堂書話』のもっとも有名な一節、「筆意を漢魏に取り、筆法を隋唐に取り、これに晋人(王羲之)の品致を帯びさせ、さらに日本武士の気象を加える」という梧竹書法の根本則が、その目の色の奥に強靭な裏付けとして光っている。

◆梧竹が臨書に用いたテキストが粗雑であるとか、文字が正確でないなどの批判もあるが、印刷やIT技術が発達普及し、精度の高いテキストの入手が容易になった現代の感覚からの見方で、当時にあっては上等でないテキストさえもが貴重品であった。

上部を大きくした楚、木と木の間で奥の方にのぞいて見える○。小さく書いた公のとぼけた表情。ミロやクレーを先取りしたようにモダンな感覚だ。楚と孫と子の5つの○。□と2つの宝のウかんむり。公と自と鏄、それに鐘・孫・子では両手万歳の形をした逆三角形。繰返しと照応の何ともいえぬ巧みさ。一字一字が個性をもちながら、呼吸はずっとつながって一貫している。遠近感もばっちり。左右の幅のバランスもばっちり。緊密な造形性の面白さ。

1月8日のブログで解説した、書線を横断した切り口が円形となる円筆のことをこの双幅でも検証できる。立体感や、生気溢れる遠勢もよみとっておきたい。

先週「桜岡公園」のブログで「よく似た風合い」といったのは、上述のような特色が両者の間に共通して顕著に感じられるからだ。しかも両者の間には36年という時間の隔たりが存在する。それは両者が内に書きこんだ、技(かたち)と精神(こころ)の比重の差となって表れている。「公園碑」において、技:精神=7:3とすれば、「鐘銘」においては3:7と逆転する。書としての迫力の差は、そのまま私たちに迫ってくる精神性の感動衝撃波のベクトルの差となっている(ベクトルは力の大きさと方向を表す)。

この雄渾な双幅を眺めていると、文字に重なるように、筆を運ぶ梧竹の澄み切った目の色が見えてくる。『梧竹堂書話』のもっとも有名な一節、「筆意を漢魏に取り、筆法を隋唐に取り、これに晋人(王羲之)の品致を帯びさせ、さらに日本武士の気象を加える」という梧竹書法の根本則が、その目の色の奥に強靭な裏付けとして光っている。

◆梧竹が臨書に用いたテキストが粗雑であるとか、文字が正確でないなどの批判もあるが、印刷やIT技術が発達普及し、精度の高いテキストの入手が容易になった現代の感覚からの見方で、当時にあっては上等でないテキストさえもが貴重品であった。

同じカテゴリの記事一覧

- 聖寿無窮 補説 蒼海・順徳院殿墓碑 2009/11/12

- 聖寿無窮-(11月の幅) 2009/11/05

- 鶴林玉露 連綿草書の昇華 2009/10/29

- 奉呈悟由禅師 −−追補2(ジグソウ・マジック) 2009/10/22

- 奉呈悟由禅師 −−追補1 2009/10/15

- 奉呈悟由禅師 --同心円章法と視心 2009/10/07

- もう一つの梧竹(篆隷7) 尊楗閣刻石臨書 2009/10/01

- もう一つの梧竹(篆隷6) 篆隷のバリエーション 2009/09/24

- もう一つの梧竹(篆隷5) 進化のアーカイブ 2009/09/17

- もう一つの梧竹(篆隷4)−皮・肉・骨/臨書・倣書・創作 2009/09/11

- もう一つの梧竹(篆隷3)-鉄舟居士賛碑陰 2009/09/03

- もう一つの梧竹(篆隷2)−臨書とは? 2009/08/27

- もう一つの梧竹(篆隷1) 2009/08/20

- 梧竹叢書----北京学習ノート 2009/08/11

- 梧竹寿塔 2009/08/06

- 山谷題跋 2009/07/30

- 楊守敬との接点 2009/07/23

- 楚公鐘銘臨書――臨書にこめる精神性 2009/07/16

- 桜岡公園----時代を跳び越えるモダンな篆書 2009/07/09

- 破滅に瀕した12幅 2009/07/02

- 孝経12幅対(その3)----自然の形 2009/06/25

- 孝経12幅対(その2)----孝の字 2009/06/18

- 孝経12幅対(その1)----書と踊りのコラボ 2009/06/11

- 朝遊詩書圃−−ポイントは目の高さ 2009/06/04

- 墨水邨居雑首 2009/05/28

- 廬山の烟雨ー「もう一つの」モデル 2009/05/21

- 春風動春心 2009/05/14

- 杯渡海鼇避 2009/05/07

- 跳筆―折り目書法 2009/04/30

- 79歳の一行書 2009/04/23

- 高人自与山有素 2009/04/16

- 風竹の図 2009/04/09

- 空眼―『内閣秘伝字府』のこと 2009/04/02

- 点線のヴァリエーション その3 2009/03/25

- 連綿草書-その3 2009/03/19

- 連綿草書 その2 2009/03/11

- 梨本君の秋竹画賛 2009/03/05

- 連綿草書 その1 2009/02/26

- 懸燈照清夜――過渡期の書 2009/02/19

- ナマズの髭――超長鋒筆 2009/02/12

- 鳩の足跡――進化のターニング・ポイント 2009/02/04

- 点線のヴァリエーション その2 2009/01/29

- 点線のヴァリエーション 2009/01/22

- 般仲盤銘の臨書 2009/01/14

- 杉山神社―円筆 2009/01/08

- 明けましておめでとうございます 2009/01/01

- 王羲之の位牌 2008/12/25

- 字ハ王内史ヲ摸ス 2008/12/18

- 潘存の予言 2008/12/11

- ブエンの王羲之 2008/12/04

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その4 2008/11/27

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その3 2008/11/20

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その2 2008/11/13

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その1 2008/11/06

- イントロ 2008/11/01