最初の自筆作品記録

比田井南谷は生涯、明確な自覚と反省に基づいて自分の創作活動を展開した。そのために、夥しい試行錯誤の実験を克明に記録した。それと同時に生み出した作品に対する評価や批判に対しても、目のつく限り広範囲にコレクションした。自己の芸術の独自性を検証するために、意見の異なる書家や批評家とも対話を重ねて、自己の芸術を自覚的に磨き上げ、さらに先鋭化しようと試みた。こうしたドクメンテ(文書・資料・記録等)について、南谷は折に触れて何度も改訂しながら、取りまとめた。南谷の芸術活動の軌跡と並んで、同時代の前衛芸術の動向をも窺える南谷が残したドクメンテの概要を紹介する。

Ⅰ. 作品

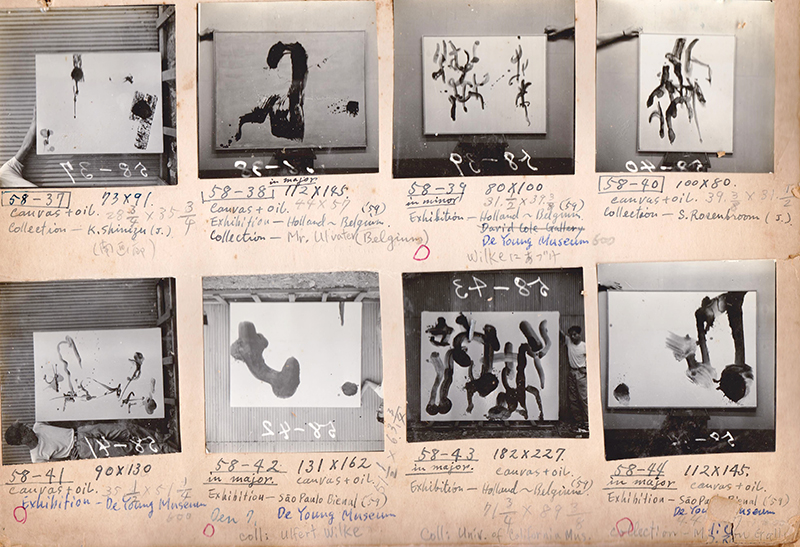

(1) 展覧会に発表した作品についての記録

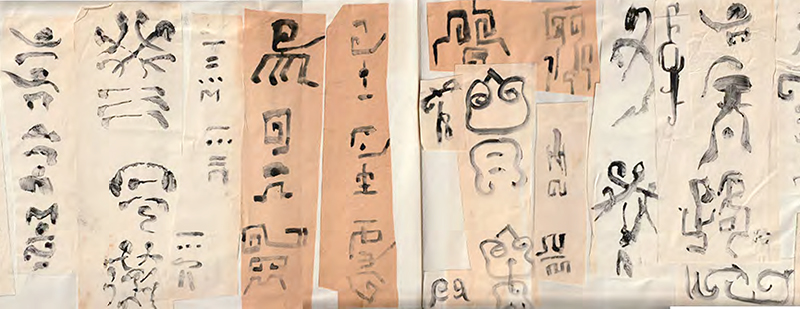

(2) 発表作品の制作のための研究・実験・試行の記録帖

(1) 書道芸術・書道史に関するコピー・抜き書き・メモ等

●ピンクファイル

前田 黙鳳『書鑑』(書学会)1902(明治35)年の一部コピー/「法書会」の一部コピー(1915大正4年)/中国書道文献リスト/グリリの中国書道と絵画の歴史の誤りを正すため、伏見冲敬と交わしたメモ/南谷の書業の年表メモなど

(2) 南谷の活動および展覧会発表作品に関する新聞・雑誌等の記事

●ライトブルーファイル

南谷(展覧会作品・活動)に関する新聞・雑誌等の記事ファイル(日本)

「造型新報」(昭和29年から)・「書藝新聞」(昭和30年)・「アサヒギャラリー」(昭和50年「毎日新聞 書と人」(昭和36年)・「朝日新聞」「カッパの国」(昭和36年)・「東京タイムズ」(昭和38・39年)・「書壇展望」(昭和三一年)・「国際芸術新聞」(昭和58年)・「新美術新聞」(1991年)・「秋田さきがけ」(昭和46年)など

●ライトグリーンファイル(海外)

Ad Reinhardtの感謝状(1963年11月20日)・Reinhardtの死亡記事(1967年8月30日)・The Japan Times (1961年 12月4日)・Yomiuri Japan News(1958年6月28日)・The Japan Times Weekly(1961年12月16日)・San Francisco Sunday Chronicle(1960年10月2日)・New York Times (1965年1月31日)

実験記録帳(頭に浮かんだイメージを貼り込んだ冊子)

(3) 南谷の書業に関するスクラップブック

●縦40㎝×横27cm×厚さ4㎝のスクラップブック2冊

①1951年~1962年

「墨美 No.10」(1951年)・「現代日本の書・墨の芸術」ヨーロッパ巡回展作品国内展覧会(1955年国立近代美術館)展覧会図録・「比田井南谷墨象近作展」(1956年二月養精堂画廊)南谷の最初の個展図録から、1959年11月の1回目の渡米の記録やアメリカでの個展の図録・新聞・雑誌等での紹介記事や反響など、帰国後の活動や1962年アメリカ巡回「現代日本墨画展」の記録などの資料を現物のまま貼り付けたスクラップブック。

②1963年~1974年

1963年9月末、第2回渡米。ニューヨーク近隣の大学での講義およびミーチュー・ギャラリーでの個展ポスターから、新聞・雑誌等の紹介反響記事、帰国後の日本でのマスメディアによる取材記事など、64年11月第3回目の渡米と全米にわたる大学等での講演・実演の記録、さらにオランダ・イギリス・ドイツ・イタリアでの講演記録、とくにミーチュー・ギャラリーでの個展(1965年1月)での反響など。南谷の「線芸術」の世界的反響の記録から1973年の「これが墨象だ」という「書壇前衛 書の探求展」の批評記事を貼り付けたスクラップブック。

(4) 書簡・写真・映像等

①書簡

●日本の書家・書学者からの手紙・はがき等 ●美術館・研究機関・画廊からの手紙(日本・外国)● 家族・親戚の手紙(母小琴・妻小葩、特に南谷渡米中の100通に及ぶエアメールなど)

②写真

●陸地測量部の写真 ●渡米時のアルバム ●アメリカの大学での講演の写真 ●個展・展覧会の写真

③映像

●書家の書いているシーンの映像 ●湯島聖堂での大筆のパフォーマンス映像(写真あり)●ニューヨークでのゾンダーボルグ・アレシンスキー・ティンらとの共同制作の映像 ●新しい音楽の祭(ミデルブルク)でのパフォーマンス映像

(5) 物的資料

●南谷のヴァイオリン ●工芸学校時代の実習作品 ●横浜精版研究所での印刷フォント見本 ●不思議な墨・筆・落款印

(6) 南谷の交友関係

南谷の交友関係としては、書学院同人仲間(上田桑鳩・金子鷗亭・桑原翠邦・手島右卿・大沢雅休、石田栖湖ら)がいるが、先輩・後輩の間柄であって、その中でも、後年まで親しく交流したのは岡部蒼風と石田栖湖である。特に岡部蒼風とは書論を交わしたりする議論仲間であった。中国書道史や書道の学問的研究者として伏見冲敬との研究交流では多くの寄与を受けている。また伏見冲敬は篆刻家として南谷の落款印を手掛けている。

渡米に際して、書道芸術に関する英文著作をジャパン・タイムズの日本文化研究者のエリーゼ・グリリとともに執筆活動をおこなった。エリーゼ・グリリは南谷のアメリカ滞在中にも各方面への案内や南谷の紹介をおこなっている。最初の渡米中に作曲家の一柳慧(およびオノ・ヨーコ)と知り合い、生涯の友人となった。作曲家としては武満徹とも交流があった。渡米にあたって、サンフランシスコのシェーファー図案学校を紹介したのは、1959年に日本を訪れて南谷から書道の講義を受けたアンとディックのオハンロン夫妻である。サンフランシスコでの南谷の滞在に援助や助言をするなど、きめ細かい世話をしている。南谷は渡米する際、いつもオハンロン夫妻を訪ねている。夫妻が訪日した際には南谷が宴を開いて歓待している。ドイツの日本文化研究者のイルムトラウト・シャールシュミット=リヒター夫人とも同様の交流を行っている。

アメリカの芸術家のなかで特に交流が深かったのは、サンフランシスコの画家フレッド・ライクマンで、彼が訪日した際には南谷の自宅を訪ねている。また、1964年の第三回渡米の際に、ニューヨークの芸術家たちに書道の教室を開いた時に指導したレイモンド・パーカーとウルファート・ウィルキーとは後年、ハワイのウィルキー宅で親しく交流した。

70年代以降、書家としては宇野雪村がたびたび南谷宅を訪ね、法帖や拓本の話題で夜更かしをした。美術家としては拓本展をきっかけに斎藤義重と交流があった。南谷の「自選作品集」に寄稿した美術評論家の針生一郎とはたびたび交流を重ねた。