2022年は、書家、比田井南谷の生誕110年に当たる。南谷は、両親とも書家という「書の家」に生まれ、「書の古典」に囲まれ、「書」の環境の中で育った。そして、敗戦後の日本において、「書」の存在意義に煩悶し、書の芸術性の探求を始めた。書芸術の根幹に「線表現の芸術性」を自覚して、生涯「線の芸術」を探究し、挑戦し、実験を重ねた。一定の成果に固着することなく、倦まず新たな「線表現」に挑戦し変貌を遂げていった。生誕110年に当たって「線の芸術家」南谷の実験の軌跡をたどる。

比田井南谷(漸(すすむ))は、1912年2月1日、”現代書道の父”と呼ばれる比田井天来の次男として神奈川県鎌倉に生まれた。母小琴も平安仮名書道の名手で、南谷はいわば”書の家”ともいえる家に生まれ、天来の蒐集した古法帖や拓本に囲まれて育った。天来は書道芸術の総合研究機関として「書学院」を創設し、地方の有能な若い人材を門下生として招いた。1929年に兵庫から上田桑鳩が鎌倉に住む天来を訪ね、1932年には札幌から、桑原翠邦、金子鷗亭が上京し、群馬から大沢雅休が代々木書学院に通うようになる。1933年には土佐の手島右卿が上京して天来に師事した。南谷は優秀な兄弟子たちから刺激を受け、書の芸術性に目覚めていく。1933年、上田桑鳩をリーダーとして書の様々な可能性を追求するため、「書道芸術社」が結成され、南谷も参加する。上田は「書道芸術社」の機関誌『書道芸術』の創刊号で「古い歴史を持つ書道は時代の流れに伴うて幾多の変遷を経てきたのである。それ等の書は総て時代の背景の前に立ち、各時代の反映である。現代に活きて居る吾等には自ら現代の書がなければならぬ。」「古いものを現代化し、或いは進んで新しく生み出すことに意義がある。これこそ純正なる書道の確立であると信ずる」と述べている。この「書道芸術社」の活動として、主に、①書の芸術性・実用性の研究、②創作・臨書・習作の研究、③書の文化史の研究、④鑑賞・批評の研究、⑤隠れた力ある書家の紹介と後進の指導、であった。特に「同人作品批評座談会」が話題になり、ここに様々な実験的書が寄せられた。少字数の書・現代文の書・ローマ字の書・淡墨の書などが含まれ、戦後の現代書を牽引する思想的源流となった。

日本は日中戦争(1937年勃発)から太平洋戦争(1941年開始)へと突入し、重苦しい戦時下の情勢となり、戦火が拡大していった。南谷は東京高等工芸学校卒業後、東京三宅坂の参謀本部陸地測量部(戦後は国土地理院)に就職し、陸地測量・地図作製の技術を学び、教官として勤めていた。1939年、父天来が死去し、南谷は「書学院」を継承し、機関紙『書勢』を継続発行し、古碑帖の出版を行い古典書道の普及に努めた。しかし、1944年7月以来、サイパン陥落で日本本土はB29爆撃機による激しい空襲を受けるようになった。大都会では学童疎開が始まり、竹槍訓練が開始され、学徒勤労や女子挺身勤労が日常となった。1945年5月、陸地測量部は空襲にそなえ、長野県松本市郊外へ全機関が疎開した。1945年3月10日の下町地区の東京大空襲では焼夷弾により、実に東京の3分の1以上が焼失し、罹災者は100万人を超えた。さらに5月25日の空襲(山の手大空襲)では、主として中野・四谷・牛込・麹町・赤坂・麻布・芝・世田谷・渋谷区、青山通り方面が焼失した。国会議事堂周辺や東京駅、皇居も被災し明治宮殿が焼失した。三宅坂の陸軍省参謀本部庁舎と陸地測量部庁舎も炎上した。この5月にはナチス・ドイツが降伏し、欧州における第二次世界大戦が終結していた。8月6日広島、9日長崎に原爆が投下され、同9日にソ連が参戦した。14日御前会議でポツダム宣言の受諾が決定され、翌8月15日正午、日本政府は宣言の受諾と降伏決定を国民に発表した(玉音放送)。ここに日本は無条件降伏し、多大な犠牲を払って第二次世界大戦は終結した(正式の降伏調印は9月2日)。

心線の生れるまで

疎開先の長野で、南谷は敗戦によって日本の行く末がどうなるか、そして、東洋の独自性に依存した書道が果してその意義をこれからも持ち得るのか、今までのように東洋文化の高尚な教養として、また日本の精神的修養のバックボーンとして書道を称揚するのは、空疎で虚妄ではないのか。三千年以上連綿と続いた書道の本質とは何か、書芸術とはいかなる固有の領域に成立するのか、自らに問いかけ、答えの見いだせない情況に悶々としていた。

南谷の「心線の生れるまで」昭和30(1955)年の述懐

書の壁の中に私は育ったが、少年時代から音楽や絵画に又科学に幻想の花を咲かせていた。しかしそれが実ったのはやはり書であった。文字を離れた自由な書、父天来の云う『象』であった。これが形成された芸術的意義はさておき、その生まれた時の事は忘れられない。

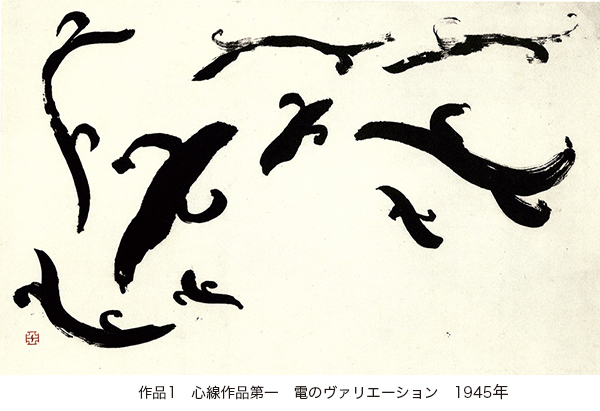

丁度10年前のことである。あの終戦が、やはりこの新しい誕生に作用を及ばしたのかも知れない。しかし心の中のモチーフは容易に形にならない。疎開先の炬燵の中で奇怪な線や点を書いては反古の山をつくり、人が来ると急いでしまい込むという自信のなさに私は悩んでいた。これがどの位続いたか、突然頭に浮ぶものがあった。それは父の『行き詰ったら古に還れ』という言葉である。古文だ。古文だ。先ず古文に還ろう。そこで古籀彙篇を開いたとき『電』の字が異様に私の注意を惹き、これを夢中で展開させて心線第一『電のヴァリエーション』となったのである。これは今から見れば幼稚なものだった。でもこのデッサンが出来た時には、それこそ天に昇る思いであった。当時義兄の角氏の勧めで昭和21年に、作品第二及び第三と共に彼の洋画グループ展に心線作品と題して出品した。まだ書道展に出す勇気がなく、この方へは副産物として出来た古文の作品を3年程出品していた。」(「書道講座七 現代文・前衛書」1955年 二玄社)

1945年暮れ、比田井南谷は長い書の歴史の中で初めて文字を離れた書作品を制作し、翌年、義兄角浩の勧めで洋画界の「現代美術作家協会」の「第一回現代美術展」(1946年6月4日—20日都美術館)に発表した。『心線作品第一 電のヴァリエーション』である。南谷の「文字を離れた自由な書」の挑戦の原動力となったのは、父天来のいう「象」の概念である。上田桑鳩はかつて天来が門下生に語った言葉で「自分は若いころ、文字を素材にしないで、書らしい一つの新しいものを創ってみようと考え、1ヶ年ほどやってみたことがある。全く純粋に、心を具象したものだから心象といいたいのだが、既に書を心画とか心象というから単に象と名づけた。しかし、それは成功しなかったが、余裕ができたら、やってみたいものだ」と述べたことを紹介している(上田桑鳩「天来先生書の手がかり」『近代書道開拓者 比田井天来・小琴』佐久教育会編1968年143頁)。また後年、南谷は、「天来が《書は文字を書く芸術であるが、文字を離れても書は成り立つか》という問いに、《もちろん成立する。それが成立しなければ書は芸術ではない》と答えた」と人から聞いている(比田井南谷「前衛書—私の歩んだ実験の道程」書道美術新聞社1982年9月1日号)。後に前衛書家たちが、天来が述べたという「象」(文字ではなく筆による墨の形象)を受け継いで、前衛書活動を展開する契機となった言葉であった。この作品は、毀誉褒貶を招きながらも書道界に大きな反響を呼んだ。父天来の高弟である手島右卿や大沢雅休の激励もあって、南谷は文字を離れた書芸術の成立を目指し実験の道を進み始めた。

南谷の「古」の線に還帰することによって、現代の新たな書表現の可能性に挑戦するという試みは、上田桑鳩の「奎星会」の実験や森田子龍編集の『墨美』における「書と美術との越境」の模索と呼応して、従来の伝統書に対抗する「前衛書」あるいは「墨象」という名の書芸術運動として大きな社会的反響を呼び起こしていた。南谷はこの前衛書運動の旗手として脚光を浴び、書壇のみならず全国新聞や雑誌などにも取り上げられるようになった。

南谷の「書芸術」

南谷は父天来の「書芸術観」を根底に置きながら、さらにそれを展開していった。

①「線芸術としての書」

1957年の「前衛書道をめぐって」(「Mé」)という南谷のエッセーで、「古くから「書は心画なり」【人の心を表現する繪】とか「書は人なり」【人格の表現】とか言われた。これは書が喜怒哀楽の表現よりも、もっと抽象的な情操的な心奥を表出する特質があるからであろうと思う。しかしこの特質によって、反面書道は近世その真の芸術的価値が忘れられ、頑陋な封建的儒教的修養の具に利用されていた事は、誠に遺憾なことであった」と述べている。そして、「書の特質を論ずるならば、ここに最も著しい要素として〈線質〉というものがある。書道では、毛筆による線の表わす性情を筆意というが、遅速、曲直、潤渇、強弱等様々な線の形体が、筆者の性情の変化に随って流出し、その人間があらわれるのである」と述べて、線質を表す線の形体こそ、書の根幹と捉えている。書とは鍛錬された線の表現である。鍛錬とは単なる技術的習熟という意味ではなく、書の歴史の流れの中で自覚的に線表現が鍛錬されてきたという意味である。そして書の鍛錬の基礎は古典の臨書にある。古典名品を臨書することで筆法や筆の動き、筆の勢い、書の構成などを習得する。その際、自分にとって書きやすいもの、好きなものだけを臨書するのでなく、書きにくいもの、嫌いなものこそ臨書して習練しなければならない。習慣性、筆癖を拭わなければならないからである。この臨書から自己の性情が自得できるようになる。そして、臨書を続けることによって、無理な自己主張や我意が洗われ、自然で自由な書が現れる。

南谷の文字を離れた作品は書ではないと、絶えず批判されてきた。しかし南谷は、自分の作品は書である、しかも書の本質を継承している書であると一貫した信念を持ち続けた。

②「南谷の抽象」

線それ自体の表現性が書の根幹であるならば、書には文字の意味や文学的内容は必ずしも必要ではない。いやそれどころか、文字や文章の内容が線の表現性を阻害し、線表現の感得を妨げる要因と化す惧れがある。南谷は、書の芸術的本質は鍛錬された線による表現にあり、漢字の意味や文章の内容とは無関係であると怯むことなく主張した。書の線は書かれた文字の意味やその内容をそのまま伝える従属的なものではない。また、文字に託した書き手の喜怒哀楽の感情表出でもない。書の線質、遅速、曲直、潤渇、強弱等の線の形体それ自体が書の美として現れてくる、と強調したのである。

③「書と音楽」

南谷は、書の芸術性は線表現であって、文字の意味や文学的要素とは無関係であると主張した。この主張は南谷の音楽に関する理解が根拠の一つとなっている。たとえば、歌曲の場合、詩の内容と曲とはかなり密接であるが、南谷はハンスリックの音楽美の理論から、音楽の特有美と曲に付随した文学的要素とは別物であって、音楽の特有の美は喜びや悲しみを表さないと言う。

エドゥアルト・ハンスリック(Eduard Hanslick、1825—1904)の『音楽美論』は19世紀半ば1854年に出版された。音楽では後期ロマン主義の全盛期であり、リヒャルト・ワグナーやフランツ・リストの作品が代表的である。音楽を感情表現媒体として扱い、文学的表現の付与をも肯定する後期ロマン主義音楽のあり方に対して、ハンスリックは音楽の純粋性を中核に据え音楽芸術の自立性を強調する。それまでの音楽美学は、音楽美の基準を設定することなく、音楽が示す聴き手を圧倒するような感情の描写力を賞揚していた。それに対し、ハンスリックは音楽特有の美を提唱する。音楽はそれ自体として独立しており、その美の構築にあたっては、外部から挿入される内容を一切必要としない。美は音の芸術的結合の中にのみ存在し、音は聴き手の精神に自由な形象をもって顕現する。音楽の美が表現するのは旋律、和声そしてリズムといった音素材で構築され、それ自体を目的とする自立的な美である。ハンスリックはそうした純粋な形式に基づく音楽の内容を「響きつつ動く形式」と規定する(『音楽美論』渡辺護訳 岩波文庫76頁)。

書においても、書の線質、線の形体それ自体が書の美として顕現する。その美は、筆を動かす書き手の性情の変化に随って流出し、線にその人間の心奥が表れるのである。音楽と同じように、書の線表現は感情を表さない。書はその場の感情ではなく別のもの、すなわち人格を、言い換えれば人間性を表す。たとえば、王羲之の「喪乱帖」は先祖の墓が発かれた悲しい事実を書いているが、その書から悲しみが表れているわけではない。「喪乱帖」に表れているのは、人間、王羲之の人間性である。芸術は、結局、人間を表すものでなければならない、と南谷は言う。

④「書芸術の本質」

三千年以上にわたる書道の歴史。『古籀彙編』には、甲骨文字、金文、石鼓文、古璽印、古陶等の銘文などの古代文字の遺物が収集されている。他の書道史本や書道辞典等には代表的な篆書・隷書・楷書・行書・草書などの文字例が収められている。漢字は表意文字と呼ばれ、特に、字形とその字形が著わす意味との緊密な結びつきが漢字の神秘的な特性として主張されてきた。そうした漢字・漢文を書く「書道」の修練は、人生や世界の奥義と繋がる求道的性格を備えていると考えられた。書をたしなむのは、中国でも日本でも、貴族や文人、政治家やリーダーたちの教養とされ、精神修養の道の一つとされた。しかし、書が芸術であるならば、書かれた書に芸術的価値が求められなければならない。書かれた書に美が表れなければならない。書かれた文字の意味・文章の文学的内容以前に、書かれた「すがた」に芸術性が存在しなければならない。書が「書く」のは、点であり線からなる形象である。その点や線が甲骨文字の形象であれ、楷書の形象であれ、その書かれた形象に芸術的価値を求めるのである。南谷の考える「抽象」とは、漢字や文章の意味内容に囚われることなく、その意味内容から解放されることであった。書家南谷は、手あかにまみれ桎梏と化した文字の意味内容が書の芸術的本質を覆い隠していると考えた。書の本質が線の力であり、その力に満ちた線表現こそ書そのものであって、文字を書かなくても(抽象であっても)、書は存立すると宣言したのである。

南谷の個展開催

1951年2月、南谷はようやく自己の線の芸術に確信を得て、最初の個展を銀座養清堂画廊で開催した。敗戦後に疎開先で煩悶した「書芸術の本質」の書線に関して、「自信のなさ」の中に生みだした「電のヴァリエーション」から、10年余を経ていた。

1956年 比田井南谷墨象近作展 2月27日〜3月3日 銀座養清堂画廊 個展 作者のことば

現在墨象では、文字を素材とする場合と、しない場合があります。私は古篆の字形によって出発し、発展させて来ましたが、今回はこれらに拘わらないでやって見ました。しかし私は勿論、文字に拘わることが初歩的段階で、そうでないものが進んだものであるとか、或は前者が書で、後者は書でないという様なことは、少しも考えて居りません。今後もきっと文字から離れたり、付いたりするであろうと思います。たゞたとえ文字性から離れても、書の先人達によって、三千年の間に培われ練り上げられた書の心と美から断絶したり、或はこれを捨てゝしまっては無意味だと思います。たとえばバルトークは、19世紀の音楽と全くかけ離れた、新しい形式の四重奏曲の中に、ベートーヴェンの感動的な楽節をそのまゝ用いている程、古典と結ばれているように思われます。

今回の小展で清鑑に供する作品は、昨年試みた油彩から、用いる材料を少し拡張し、色彩的要素とは別な、材質の変化から来る効果に感情を託したものでありますが、前述のような、先人の遺して呉れた書の美の財宝を、新しく今日に活かすには、余りにも菲才であることを痛感します。しかしながら、若し何かの問題を提示することが出来、また御批判と御教示によって、今後の私の実験に、更に活気と示唆を与えて下さいますならば、この上ない仕合せに存じます。

1954年に、ある美術評論家が、平面芸術として抽象絵画と文字を書かない前衛書との「相違点は用材の相違以外には考えられない」と言うのに対して、南谷は「書の芸術的本質は鍛錬された筆線による表現にあるので、(筆・墨・紙といった)用材は単なる媒体にすぎない」と反論した。それを証明するため、南谷は紙ではなく油絵の支持体であるキャンバスや板、あるいはファイバーボード(木材繊維を接着剤と混合して熱圧成型した木質ボード)を使用し、墨ではなく油彩やラッカーなども用いて、キャンバスに油彩の作品やラッカーボードの作品、また油絵具を塗った板を筆ではなく竹片やタイヤの切れ端でひっかいた作品など、多彩な用材を試した。線表現の可能性を追求するため旧来の書の常識を逸脱する多様な作品群は「書ではなく絵だ」と誹謗されたが、南谷は断固として「これは書だ」と言い張った。

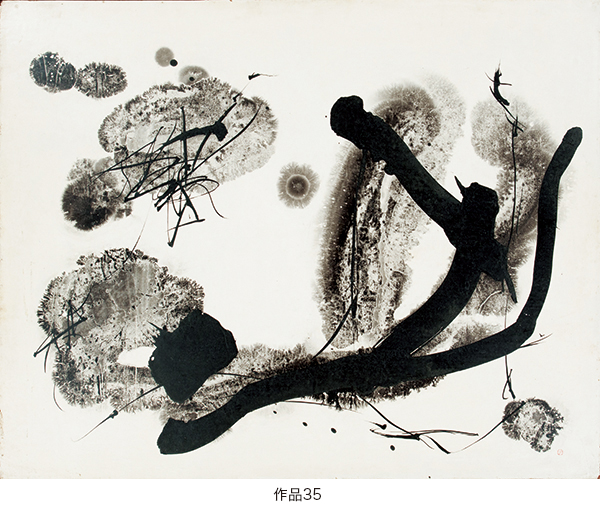

この最初の個展には近作の心線第23から第37までの15作品が出展された。すべて用材はファイバーボードであるが、ラッカー地塗りのうえに墨を用いたものが第26、油絵具を用いたのが第37であって、あとはすべてファイバーボードに墨で書いたものである。多様な用材による文字を離れた作品であるが、書の線の可能性を追求した堂々とした自信あふれる作品群である。南谷の線の芸術の確立を宣言した個展であった。この個展は、書道界や美術界からも驚嘆と称賛を持って受け止められ、南谷は新たな書の潮流、前衛書や墨象、あるいは抽象書と呼ばれた運動の旗手として光を浴びることとなって、南谷はジャーナリズムの注目の的となった。「週刊朝日」は1956年2月5日号で話題の前衛書家を取り上げた。

南谷の線芸術としての書の理解は、文字の意味性や文学的な精神性を重視する日本の書道界からは無視され敬遠された。けれども、1959年、「第5回サンパウロ・ビエンナーレ展」に出品が認められ、次いで、オーストラリアのメルボルンでの個展開催、さらに、「日本美術の伝統と革新展」(オランダ、クレラー・ミュラー美術館)の四人展(白隠・棟方志功・篠田桃紅・比田井南谷)に選ばれるなど、南谷の線芸術は海外にも反響を呼ぶようになった。

不思議な墨

南谷は、書の芸術的本質が鍛錬された線による表現にある、との信念を生涯一貫して持ち続けた。それを実証するため、線表現の方法にも様々な実験を試みた。線表現が作家の人間性を表すというためには、筆の柔軟な線の動きを紙面に定着することが必要となる。1959年、南谷は中国の大きな風変わりな墨を手に入れた。ある日、この古墨に他の墨を磨り混ぜたところ、不思議にもその墨液は突然分解されて凝縮した。試しに筆につけて書いてみると、線は微妙で深いムーヴマン(動勢)を表した。それだけでなく、乾くと書いた時の筆線の動きがそのままの状態で紙面に定着した。通常、淡墨の場合、時間的に後に書いた線は紙面に沈み込み、先に書いた線が乾いて後の線の上に浮かび上がる。しかしこの古墨の場合、作家の筆の動きがそのまま時間的経過として紙面に定着した。南谷が実験を重ねていた線の動きを理想的に実現する墨であった。この発見に南谷は狂喜し、夢中になって追求的制作を行い、多数の作品が生み出された。

南谷は、自分の書線の芸術が欧米の芸術家たちにどのように受け入れられるか、そして、書の線がグローバルな芸術として普遍的価値を持ちうるか、西欧世界で自ら確認するために欧米への渡航を決心した。南谷は40歳を過ぎていたが、直接、対話をするために基礎から英会話の勉強を開始し、寸暇を割いて集中して習得した。東京で日本文化を研究していた、ジャパン・タイムズの記者エリーゼ・グリリ(Elise Grilli)と知り合い、英文の「書道芸術」執筆に協力を仰いだ。誤解に満ちた東洋の書芸術の本質を正すため、書の古典の鑑賞法と書道史に関する著作であった。

1959年11月、南谷は日本で知己を得たオハンロン夫妻の紹介でサンフランシスコのルドルフ・シェーファー図案学校から中国と日本の書道の講師として招聘され、初めて渡米をした。南谷は書芸術の正確な理解と鑑賞の仕方を教えるため、古法帖千冊、拓本数十点を携えていた。海外旅行の自由化(1964年)の前で、旅行目的も学術・文化交流や渡航先からの招聘等が必要で、持ち出せるドルも制限され、ビザの発行も厳格であった。申請書も煩雑で銀行の残高証明書も要求され手荷物も制限されていた。アメリカ本土への直行便はなく、羽田からハワイ経由でサンフランシスコに飛行した。

第一回渡米 11月26日渡米。サンフランシスコ・ブロードウェイのミュートロー氏自宅の1階を借り地下にアトリエを手作りした。シェーファー図案学校での授業は、1960年の1月から10回、書道史の講義と漢字の基本と書法(篆書・隷書・楷書・行書・草書)を教えた。5月末デヴィッド・コール・ギャラリーで「個展および拓本展」を開催した。この個展について、サンフランシスコ・サンデイ・クロニクル紙は、「New Abstract Style From Japan(日本からの新しい抽象様式)」という批評記事を掲載した。

特に「拓本展」は評判を呼び、地元新聞だけでなくニューヨークの新聞等にも紹介記事が載った。「拓本」は西欧には存在しない東洋独自の文化であって、当時は欧米の中国美術専門の画廊や美術館においても、碑文全体を採った拓本(整本)の展示はほとんどなかったので、この展示は欧米人に驚きと感動を与えたに違いない。10月、デ・ヤング美術館で「個展」。12月1日からニューヨーク市ニッポン・クラブで「個展」。1961年1月4〜28日まで、ニューヨークのミーチュー画廊で、「比田井南谷 抽象書」と題した個展を開催。個展は好評で十数点の作品が購入された。主な購入先は、ニューヨーク近代美術館MoMA、ジョン・ロックフェラー3世夫人などであった。MoMAは、特に昼食会を催し、マザーウェルやイサム・ノグチ等の芸術家を招いて、南谷とともに書道について話しあった。妻小葩の急病のため、以降の予定を断って南谷は4月末帰国した。

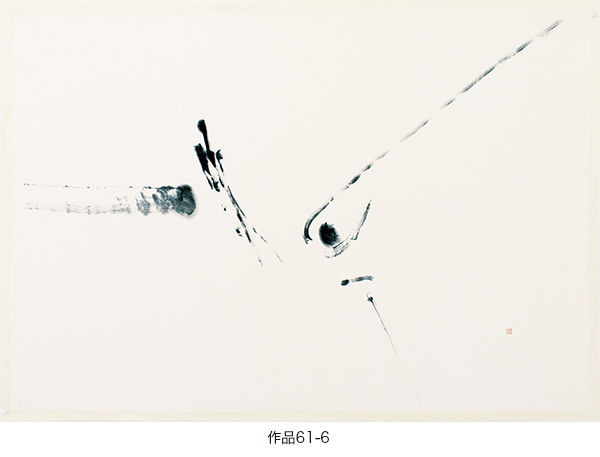

この在米中の60年から帰国後の61年に南谷の作品は、大きく変化する。それ以前のにじみのある太い線のダイナミズムは薄れ、減筆された細い線と点が白の空間に流星の痕跡を残すように書かれている。しかし、脆弱ではなく、細い線の表現(筆意)が力強く空間をコントロールしている。「たくましい紙面に飽きた。と同時に空間への思念が強くなった」と語っている。南谷の1年半の滞米生活は、日本を離れて、格式張らず一人の芸術家、一人の人間として遇するアメリカ人との交流において、自我を強調するのでなく、率直に素直な自分を表明できる空間であることに気づいたのである。書かれない部分は単に余白ではなく、自己が存立するために必要な関係性をあらわす空間となったのである。

第二回渡米 1963年9月、南谷はミーチュー画廊での2回目の個展のため、ニューヨークへ飛び立ち25日に到着。10月2〜26日ミーチュー画廊での個展は高評価を得た。再渡米の目的の一つはシェーファー図案学校での講義の経験を踏まえ、書芸術の正しい理解を分かりやすく広めようするものであった。そのため撮りためていた書家(上田桑鳩・手島右卿・松井如流・桑原翠邦・西川寧・熊谷恒子等)の書いている姿の8ミリフィルムの映像やスライドを駆使して講義した。10月末から、ニューヨーク市近郊の六大学で講演。ニューヨーク市立大学ブルックリン校では、教授のアド・ラインハートが「あなたのプログラムはこの大学で過去十数年以上の間で最も刺激的な出来事でした」と絶賛した。年末に日本に帰国した。

第三回渡米・渡欧 1964年、11月初め3回目の渡米。合衆国東部の州を中心に八大学等で講演・講座を開催。1965年1月19日〜2月6日ミーチュー画廊で3回目の個展。大胆で力強い線と強固な構築力が傑出しており強烈な印象を与える。南谷の線の芸術が世界に衝撃を与えたのであった。しかも、その作品は、書の筆順(時間経過)が意識され、以前より絵画的要素が減って、ますます書的になってきたといえる。個展は大きな反響を呼び、1月22日付のTIME誌「ニューヨークの芸術」欄および29日付のTIME, New York版に、「Nankoku Hidai—Mi Chou」という個展紹介の記事が掲載された。それだけでなく、1月31日、NEW YORK TIMESの1面に、「エリーゼ・グリリ著 比田井:古墨の新しい姿」と題する長大な批評記事が掲載された。4月末、ニューヨークでゾンダーボルグ、アレシンスキー、ワラッセ・ティンらと共演して制作活動を行い、5月1日には大筆によるパフォーマンスを行った。

5月5日から欧州において、オランダ・イギリス・ドイツ・イタリアと講演活動を行い、6月中旬、日本へ戻った。

この3回の海外での活動は、南谷が「文字を書かない風変わりな日本の書家」として厚遇されたのではない。「線の芸術家」南谷に世界が出会い、瞠目したのであった。1964年11月30日のワシントン・ポストのインタービュー記事で南谷は語る、「筆の動きは私たちの内的存在、真の自己を表現する。西洋のカリグラフィーは装飾的で一種のデザインであるが、私たちの書は内的人間が開示される芸術形式である。東洋の書は美的な筆跡以上のものである。書は文字の意味によってではなく、引かれた線の意味によって評価される。・・・抽象書は内的存在を線で表現しようとする東洋の欲求の拡大である。・・・人が私の作品を『美しい』と言うとき、それは私には何の意味もない。言うべきは『これが比田井だ』。」

「線の芸術家」、南谷の登場であった。

書学院出版部の再開と小葩の死

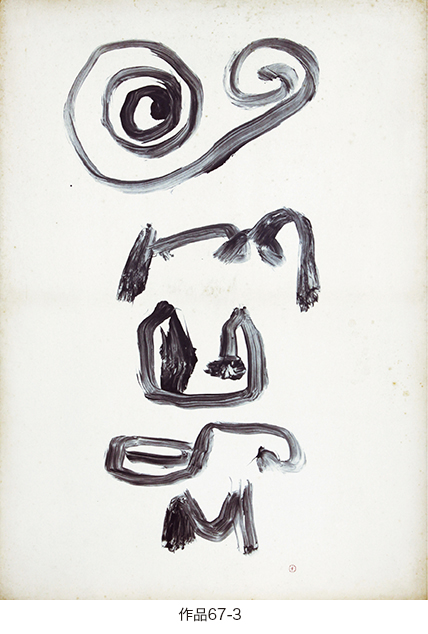

1965年、アメリカとヨーロッパから帰国した後、南谷は書学院出版部の再開と横浜精版研究所の経営に集中せざるをえなくなった。作品制作は極端に減少したが、精版研究のかたわら、新たな用材使用の開発も試みていた。作品としても、木簡等から古人の肉筆の筆意を研究し、自由な曲線や人の顔のような新たな表現を開拓した。

1969年、「書学院」の出版事業を再開し、最初に刊行したのは、父天来の「天来習作帖」の復元であった。戦前の粗悪な印刷を、南谷は自ら網点を手書きし、鮮明で正確に天来の書を伝える印象的な印刷にした。久しく待望されていた天来の著書や日中書道史上の稀覯名品などの編集発行に情熱を傾け、『学書筌蹄』全20巻、『余清斎帖』全8巻その他種々の著作物を刊行した。1970年、小葩は比田井天来(1872年生)の生誕100年を記念して「天来展」を開催することを南谷に提案した。書学院同人と企画を練って、年代順の「天来の作品展」と「門流展」を併催することとした。小葩は寸暇を割いて天来展開催に向けて奔走した。1972年、ようやく「生誕百年比田井天来展」(三越)の開催にこぎつけ、5月23日開会した。小葩は、その開会レセプションの席上で倒れ、5月25日横浜市立大学病院で永眠、享年58歳であった。

新しい音楽の祭

1979年6月21日(木)—7月8日(日)まで、オランダ南西部ゼーランド州の州都ミデルブルフで「新しい音楽の祭」が開かれた。会場はミデルブルフ市の市庁舎および市庁舎前のマルクト広場で行われた。このフェスティバルは1976年に始まった、音楽を通じて若者と世界を結ぶ芸術活動「若者と音楽」の祭典の国際版であった。ミデルブルフは、12世紀から重要な商業の中心地として栄え、江戸時代、鎖国政策をとる徳川幕府と長崎の出島で交易を重ねた、世界に開かれた国際都市となった。1978年には長崎市と姉妹都市となり、それを機縁として、1979年、「日本」をテーマとした「新しい音楽の祭」が開催された。南谷は、23日(土)の公式オープニングの後、市庁舎の広間で、多くの若者の前で大筆による「書のパフォーマンス」と「東洋の書道についての講演」を行った。広間のコーナーには、南谷の作品が展示された。

18日間の「新しい音楽の祭」のスケジュールには、オランダの古楽器演奏や室内オーケストラ等を交えながら、日本からは、クラシック音楽の領域で、一柳 慧(現代音楽作曲家・ピアノ)、平山美智子(ソプラノ歌手)、石井眞木(指揮者)など、ジャズでは、富樫雅彦カルテット、山下洋輔トリオ(坂田明サックス+小山彰太ドラム+山下洋輔ピアノ)など、また、雅楽アンサンブルや、沢井一恵(箏曲家・十七絃箏演奏者)、 沢井忠夫(声・箏演奏・三弦)、石垣征山(尺八演奏家)などの演奏が行われた。映画では、黒澤 明・寺山修司・久里洋二(アニメ)・大島 渚・勅使河原宏・アラン・レネ(「二十四時間の情事 (「ヒロシマ、モナムール」)などが上映された。さらに、デモンストレーションとして、剣道・柔道・合気道と空手も実演された。

書と新しい音楽の祭

「日本」をテーマとしたこのフェスティバルは、単にミデルブルフと長崎市の姉妹都市を祝うための「祭」というものだけではない。また、オランダ人にとって異質で魅惑的な「エキゾティック・ジャパン」の紹介というものだけではない。東洋に根ざした日本の音楽や書芸術文化が、いま現在、どのような相貌を示しているか、ということに触れる場の提示であった。雅楽や筝・尺八の演奏が伝統の根幹を踏まえながら、どのような「新たな音楽芸術」を目指しているか。また、12音階や無調音楽、電子音楽、フリージャズといった西洋の最先端音楽の響きに、どのように伝統的な日本の音の響きがこだましているか。そして、三千年を超える長い書芸術の歴史の根幹に、線表現を見出した南谷が、どのように、グローバルな「新たな線の芸術」を提示しているか。音の響きを直接耳に聴き、線の動きをいま目の前で見ることによって、西欧と東洋(日本)との文化の基底に、交響する新たな創造の萌芽を提示しようとする試みであった。

芸術の革新とは、従来の芸術と全く異なるもの、新奇で奇抜なものであれば成立する、といったものではない。歴史を踏まえながら、歴史が覆い隠したものを見つけ出し、歴史を新たに改造していく営みが革新の意味である。芸術が歴史的経過を経る中で、習慣化し、様式化して惰性的形態となり、創造力や活力を失い、凝固した伝統となっていくとき、その習慣性や惰性態を内から解消していくことが芸術の革新である。その革新の原動力はその芸術の根幹に遡及し、創造時の活力(オリジン)に立ち戻ること以外には生まれない。南谷は書芸術の革新のために、「古に還れ」という天来の教えに促されて、生涯、「書線」の実験的制作を追求した。南谷の作品はまさに「一連の実験報告」であった。

1972年に妻小葩を失って、南谷の作品制作はますます減少した。74年から80年にかけて、作風は大きく変化し、広い空間の中に細い筆線を配置する。一見、素直で単純な点・線に見えるが、長年の鍛錬された書線は空間と呼応して豊かな響きを醸し出す。線の動きが南谷の心の動きを表わして、見る者に深い印象をもたらす作品である。南谷は江戸の僧、良寛の書を小葩とともに間近に見たことがあり、良寛の書を遠く思い出させる作品群でもある。これらの作品は旧来の書や絵画の枠組みにとらわれない「人間・比田井南谷」の芸術の姿が現れている。

作品80-1

また、南谷は書学院出版部の古法帖の出版に傾注していたが、この頃から漢字一字作品を発表し始めている。1977年の「朽」(第8回玄武展、第7回日本書人展)に始まり、83年「狂」、84年「痛」「曳」、85年「止」「想」「膚」などである。前衛作品と並んで、これらの漢字作品も、旧来の常識的な言葉を書いたものではなく、書の線質を意識させる作品群である。

1987年の自選作品集「比田井南谷作品集」の自序で、南谷は「私が最初の心線作品『電のヴァリエーション』を発表してから、もう40年の歳月が過ぎようとしています。・・・今までの私の作品は、いわば一連の実験報告にすぎません。・・・私の作品に、もし何らかの取柄があるとすれば、それは、ときどきの、ありのままの姿を正直に露呈しようとした点であろうと思います。・・・」と回顧している。

1999年10月15日永眠、享年87歳。鎌倉建長寺にて葬儀告別式が執り行われた。