1934(昭和9)年、南谷は東京高等工芸学校印刷工芸科を卒業して、参謀本部陸地測量部(戦後は国土地理院)に勤務していた。翌年、兄厚が死去し、書学院をはじめとした父天来の事業は南谷が継承することとなった。その天来も1939(昭和14)年に没した。

日本は日中戦争から世界大戦に向かって突き進んでいった。戦局はますます逼迫し、先の見えない状況に南谷は鬱屈した気持ちに陥っていた。

1945(昭和20)年3月、5月の空襲で、東京は焦土と化し壊滅した。終戦直後、南谷は東京を離れ長野県に疎開した。疎開先の炬燵の中で、南谷は敗戦によって日本の行く末がどうなるか、そして、東洋の独自性に依存した書道が果してその意義をこれからも持ち得るのか、今までのように東洋文化の高尚な教養として、また日本の精神的修養のバックボーンとして書道を称揚するのは、空疎で虚妄ではないのか。3千年以上連綿と続いた書道の本質とは何か、書芸術とはいかなる境位(要素)に成立するのか、自らに問いかけ、答えの見いだせない情況に悶々としていた。父天来の唱えた書芸術の基本は「筆意と結体」であり、文字(漢字)の筆線に表現された筆者の「心(人間性)」と、それによる文字(筆線)の表現性のことである。その筆意を天来は唐代や三筆までの古典臨書の鍛錬で学ぶことを提唱したのであった。南谷は、疎開先の炬燵の中で奇怪な線や点を書いては反古の山をつくり試行錯誤を繰り返していた。書芸術の根本が線質にあり、その線の組み合わせの形象の表現性が芸術性の契機である、と確信していた。しかし、その確信は思うように形とならなかった。

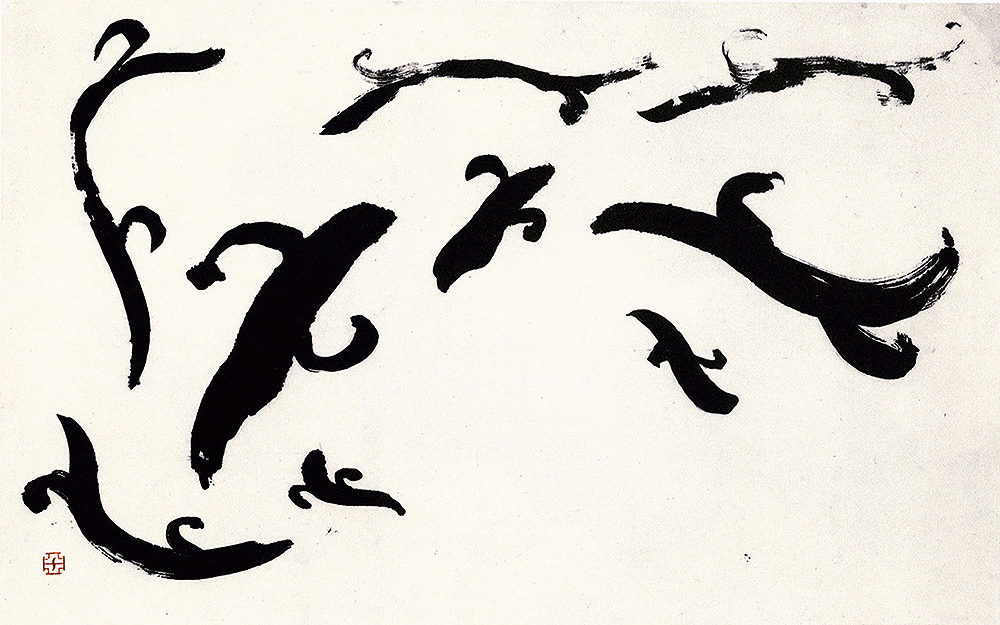

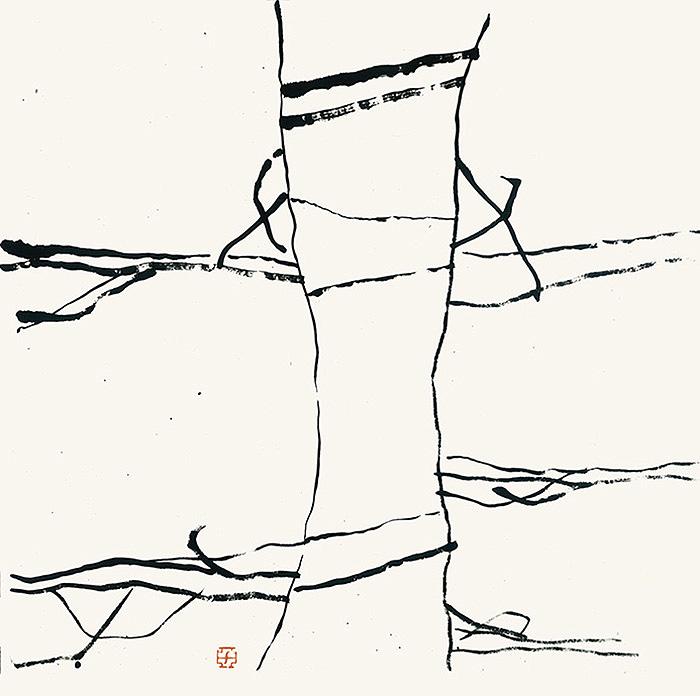

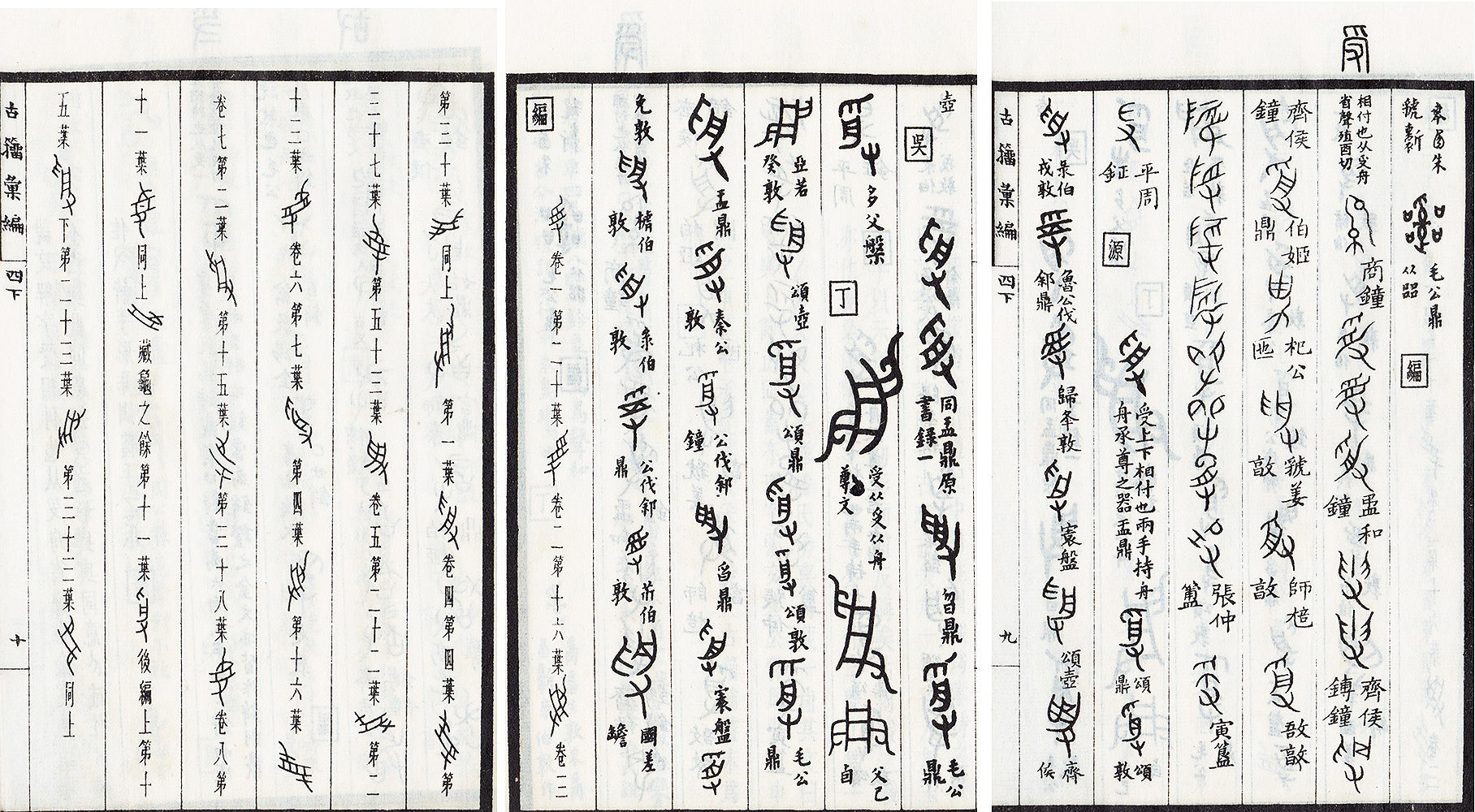

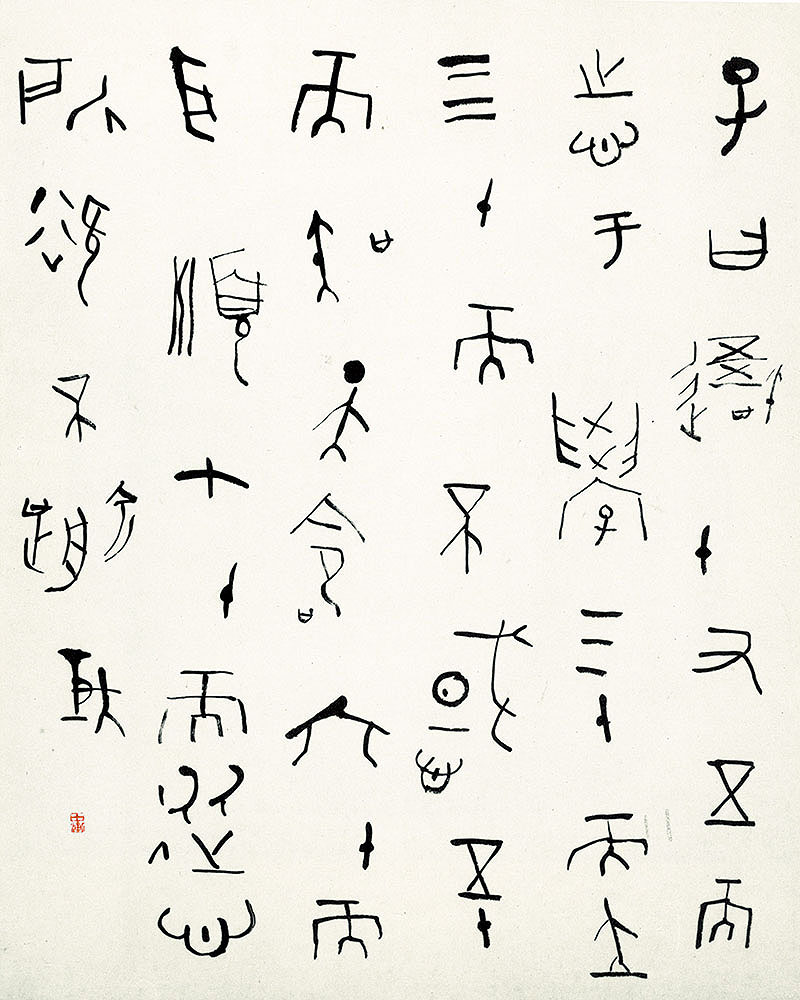

南谷の回想:「これがどの位続いたか、突然頭に浮ぶものがあった。それは父の『行き詰ったら古に還れ』という言葉である。古文だ。古文だ。先ず古文に還ろう。そこで古籀彙編(注)を開いたとき『電』の字が異様に私の注意を惹き、これを夢中で展開させて心線第一『電のヴァリエーション』となったのである。」(南谷の「心線の生れるまで」1955(昭和30)年)

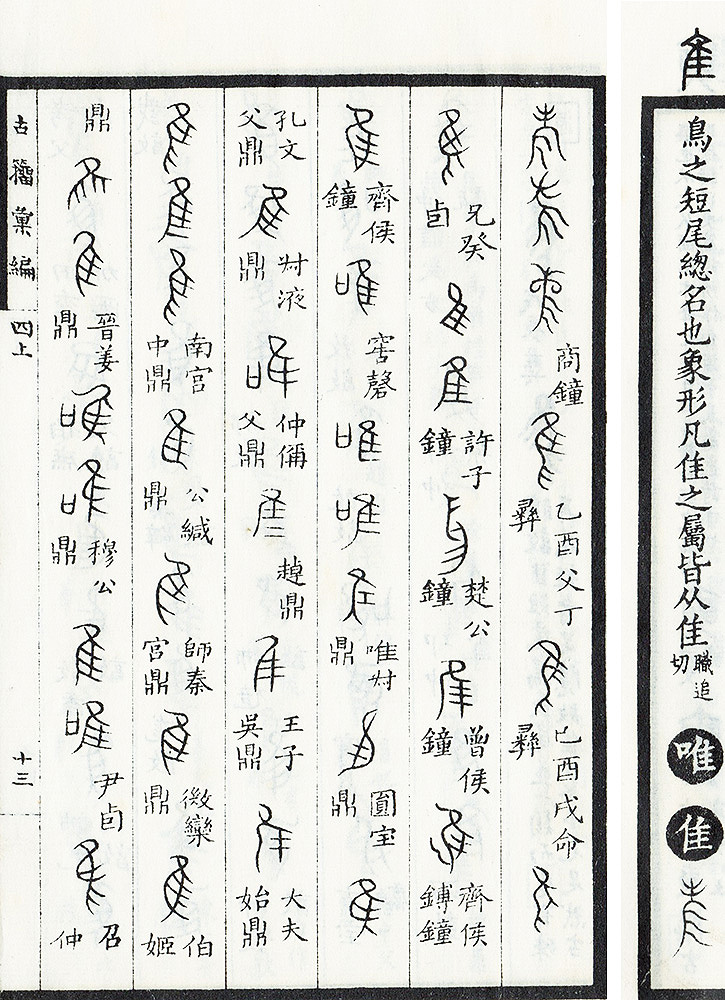

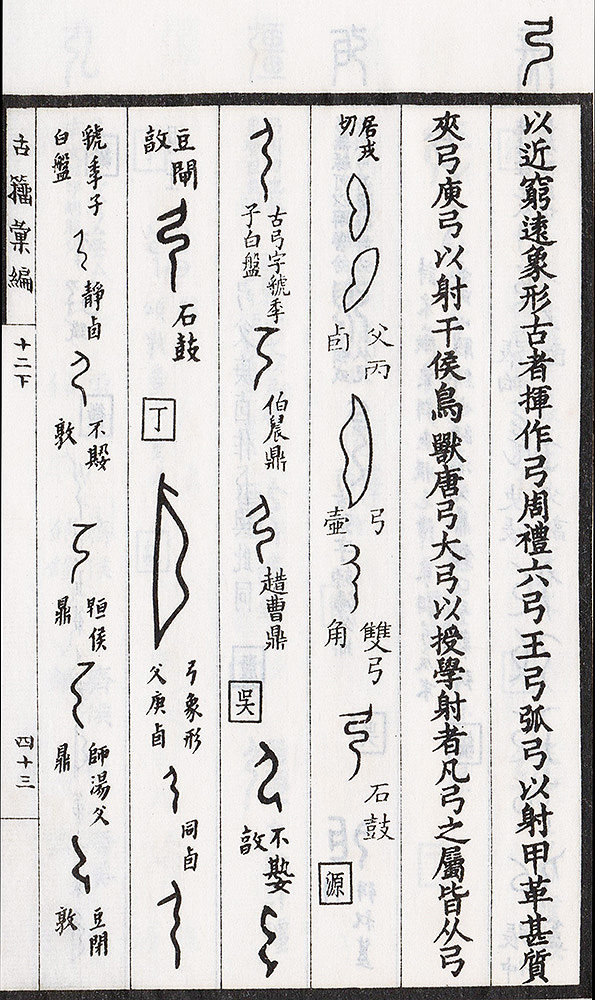

南谷の1945年の文字を書かない最初の作品「電のヴァリエーション」。『電』は『古籀彙編十一下』にある。

疎開先で、この作品を見た姉千鶴子の夫の洋画家の角浩から、「日本のカンディンスキーだ」と激賞されたが、南谷自身はカンディンスキーがどういう画家かは知らなかった、という。この後、姉千鶴子がカンディンスキーの芸術論を入手したので、疎開先に送るという内容の手紙が残っている。この芸術論の本が1924年日本語訳の『カンディンスキーの芸術論』(『芸術における精神的なもの』1912年出版の訳)』とBauhaus Bücher の第9巻、W. Kandinsky 'Punkt und Linie zu Fläche'(1926)(『点と線から面へ』)だと思われる。

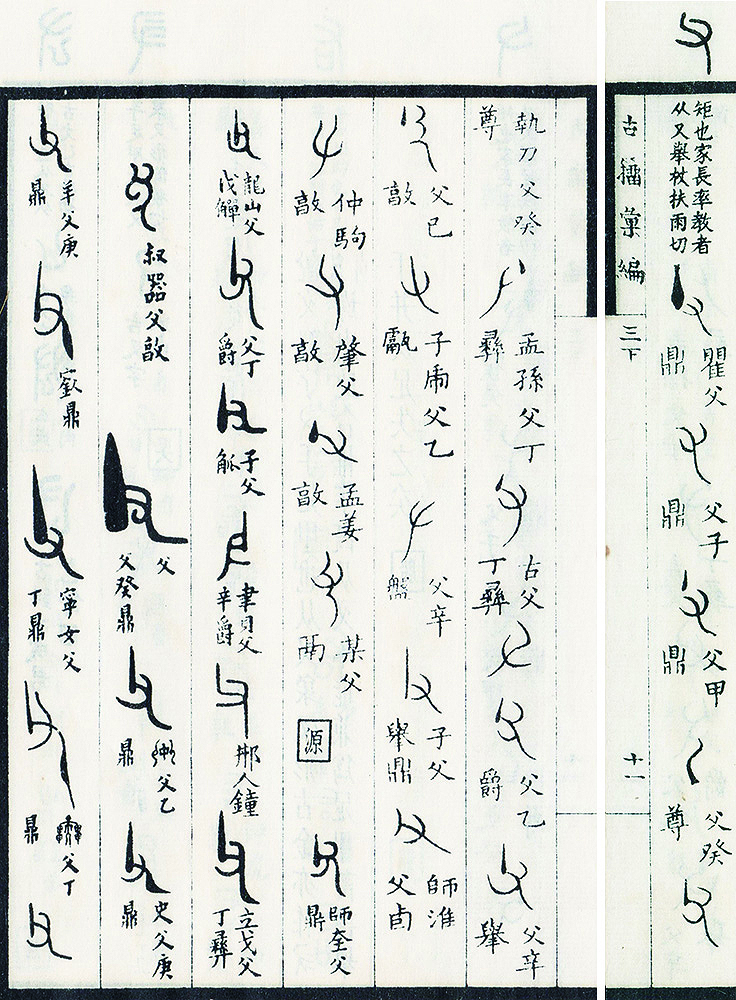

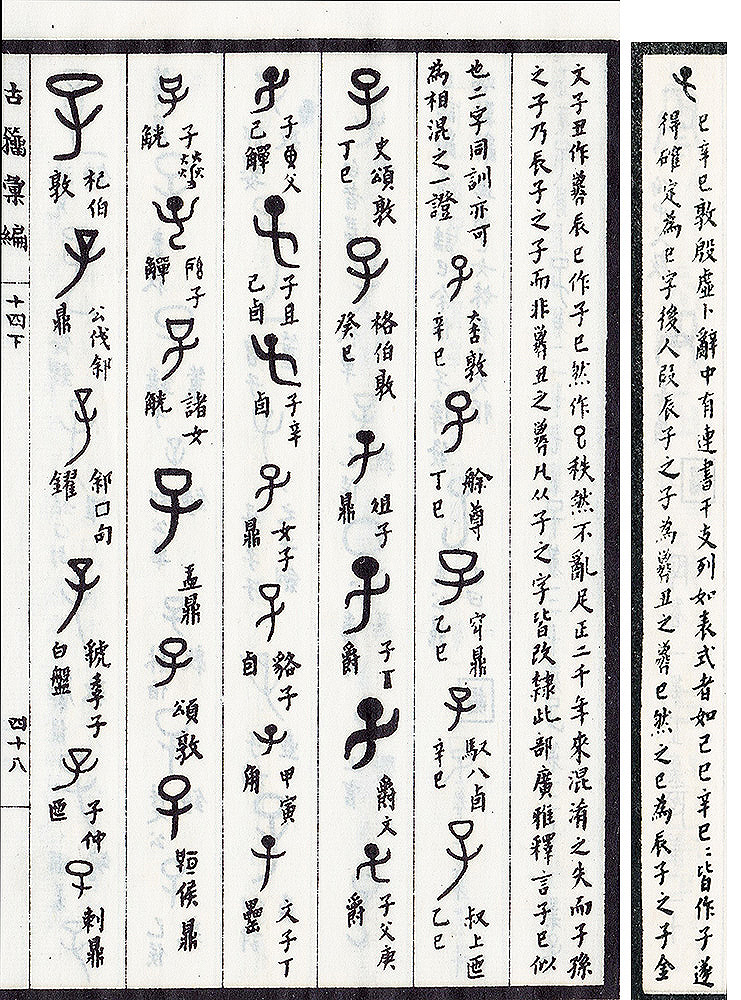

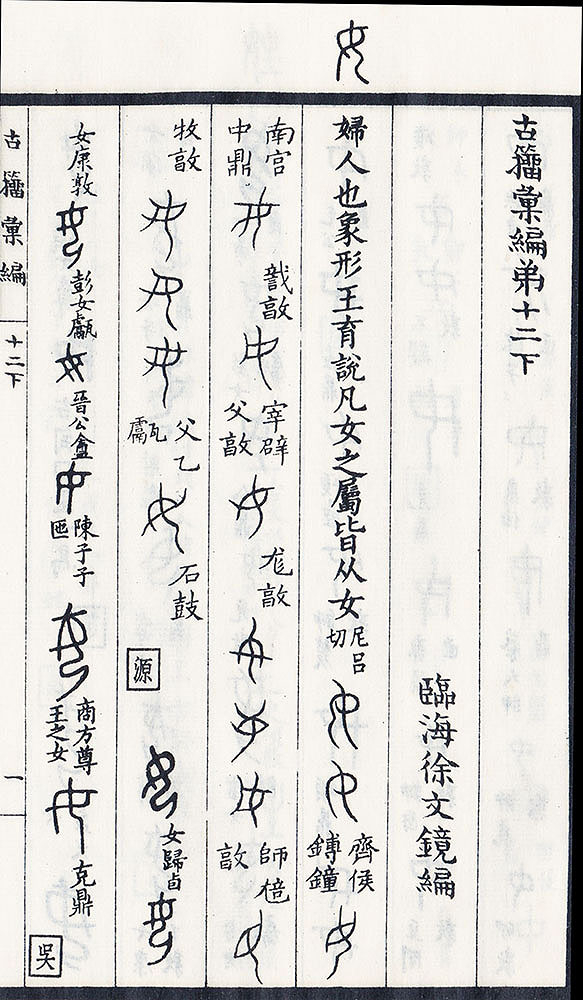

作品第2「三つの父」:『古籀彙編三下』これは金文の「父」の字形を三つ組み合わせて展開したものである。第3「女と子」は、『古籀彙編十二下』「女」と『十四下』「子」の「小臣兒卣」などをもとにした金文の字形の展開。この最初の三作は、義兄角浩の勧めで洋画界の'現代美術協会展'に発表した(1946年)。

心線第1『電のヴァリエーション』

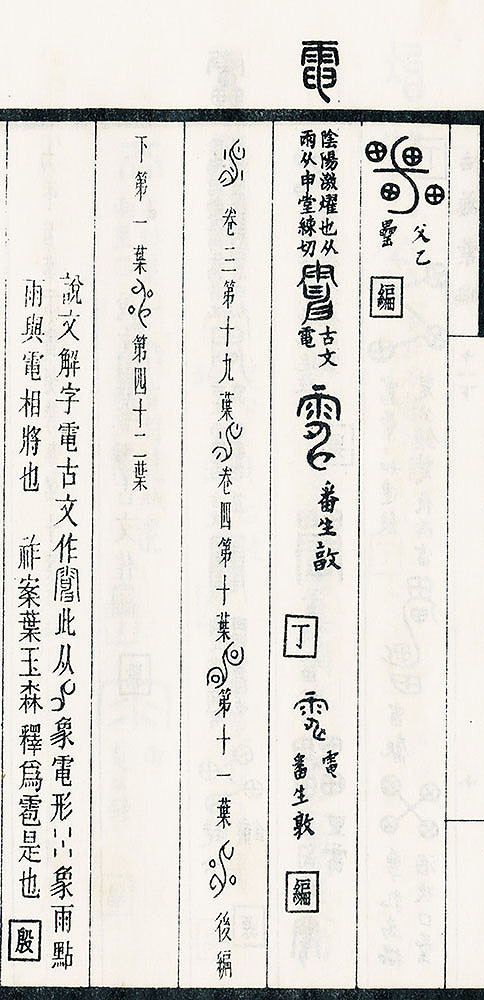

心線第1『電のヴァリエーション』 『古籀彙編十一下』「電」

『古籀彙編十一下』「電」

作品第2「三つの父」

作品第2「三つの父」 『古籀彙編三下』「父」

『古籀彙編三下』「父」

作品第3「女と子」

作品第3「女と子」 『古籀彙編十四下』「子」

『古籀彙編十四下』「子」 『古籀彙編十二下』「女」

『古籀彙編十二下』「女」疎開先の長野で、南谷は父天来の「古(いにしえ)に還れ」という言葉を反芻していた。

3千年以上にわたる書道の歴史。『古籀彙編』には、甲骨文字、金文、石鼓文、古璽印、古陶等の銘文などの古代文字の遺物が収集されている。他の書道史本や書道辞典等には代表的な篆書・隷書・楷書・行書・草書などの文字例が収められている。漢字は表意文字と呼ばれ、特に、字形とその字形が著わす意味との緊密な結びつきが、漢字の神秘的な特性として主張されてきた。そうした漢字・漢文を書く「書道」の修練は、人生や世界の奥義と繋がる求道的性格を備えていると考えられた。書をたしなむのは、中国でも日本でも、貴族や文人、政治家やリーダーたちの教養とされ、精神修養の道の一つとされた。しかし、書が芸術であるならば、書かれた書に芸術的価値が求められなければならない。

書かれた書に美が表れなければならない。書かれた文字の意味・文章の文学的内容以前に、書かれた「すがた」に芸術性が存在しなければならない。書が「書く」のは、点であり線からなる形象である。その点や線が甲骨文字の形象であれ、楷書の形象であれ、その書かれた形象に芸術的価値を求めるのである。 南谷の考える「抽象」とは、文字や文章の意味内容に囚われることなく、その意味内容から解放されることであった。「愛」という漢字に愛が表われ、「無」と書けば禅思想の「無の境地」が表現されるといった習慣化された常識を捨象して、書の線そのものの表現性に立ち還ることであった。

南谷は、書の芸術的本質は鍛錬された線による表現にあり、文字(漢字)の意味や文章の内容とは無関係であると怯むことなく主張した。書の線は書かれた文字の意味やその内容をそのまま伝える従属的なものではない。また、文字に託した書き手の喜怒哀楽の感情表出でもない。書の線質、遅速、曲直、潤渇、強弱等の線の形体それ自体が書の美として現れてくる、と強調したのである。

画家カンディンスキーは、外界の具体的対象が絵の純粋な美を阻害すると気づき、絵の本質要素たる色と形(線)の自立的な存在性を確信して抽象へと向かった。書家南谷は、手あかにまみれ桎梏と化した文字の意味内容が書の芸術的本質を覆い隠していると考えた。書の本質が線の力であり、その力に満ちた線表現こそ書そのものであって、文字を書かなくても(抽象であっても)、書は存立すると宣言したのである。

南谷は、線の表現に書の芸術的本質があると確信した。そうであるならば、文字を生み出す線の表現に集中して、古文に注目した。「古(いにしえ)」の文字にある線の力を、さらに強調・変形・加工して、芸術的価値を高めようと試行した。こうした試行は、書の線の力がグローバルに通用することを証明しようとする意図も含んでいた。

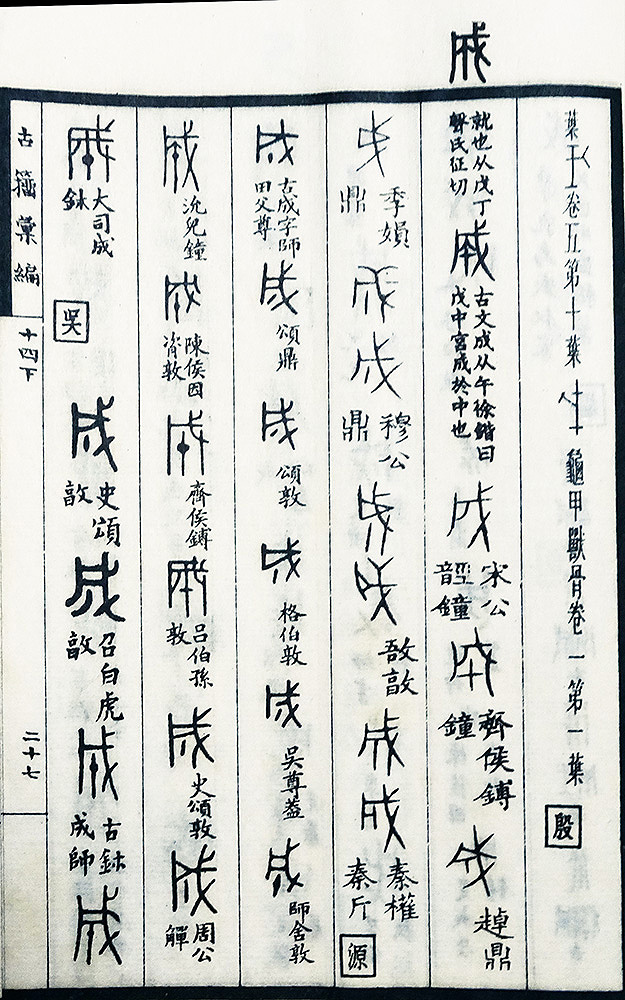

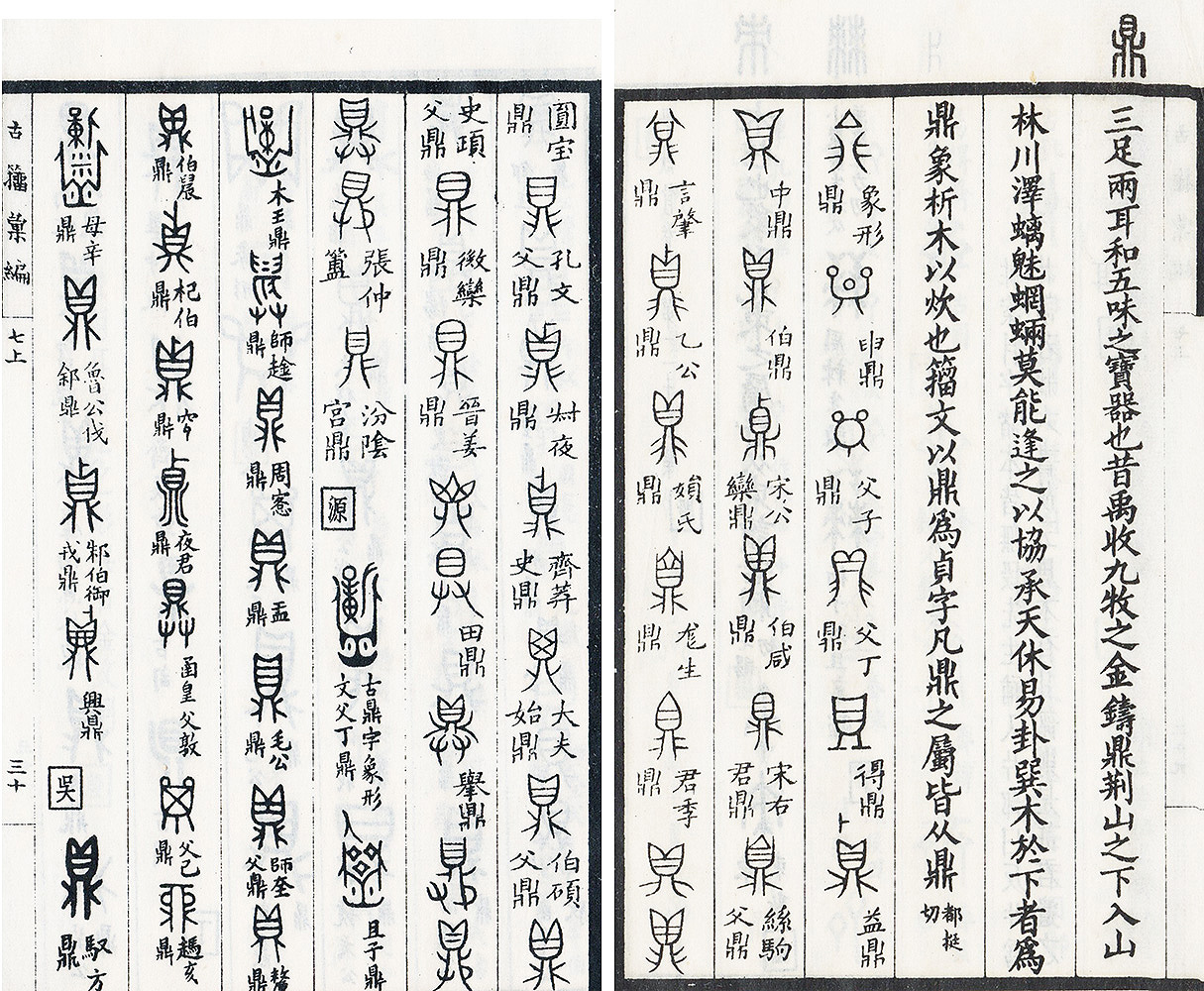

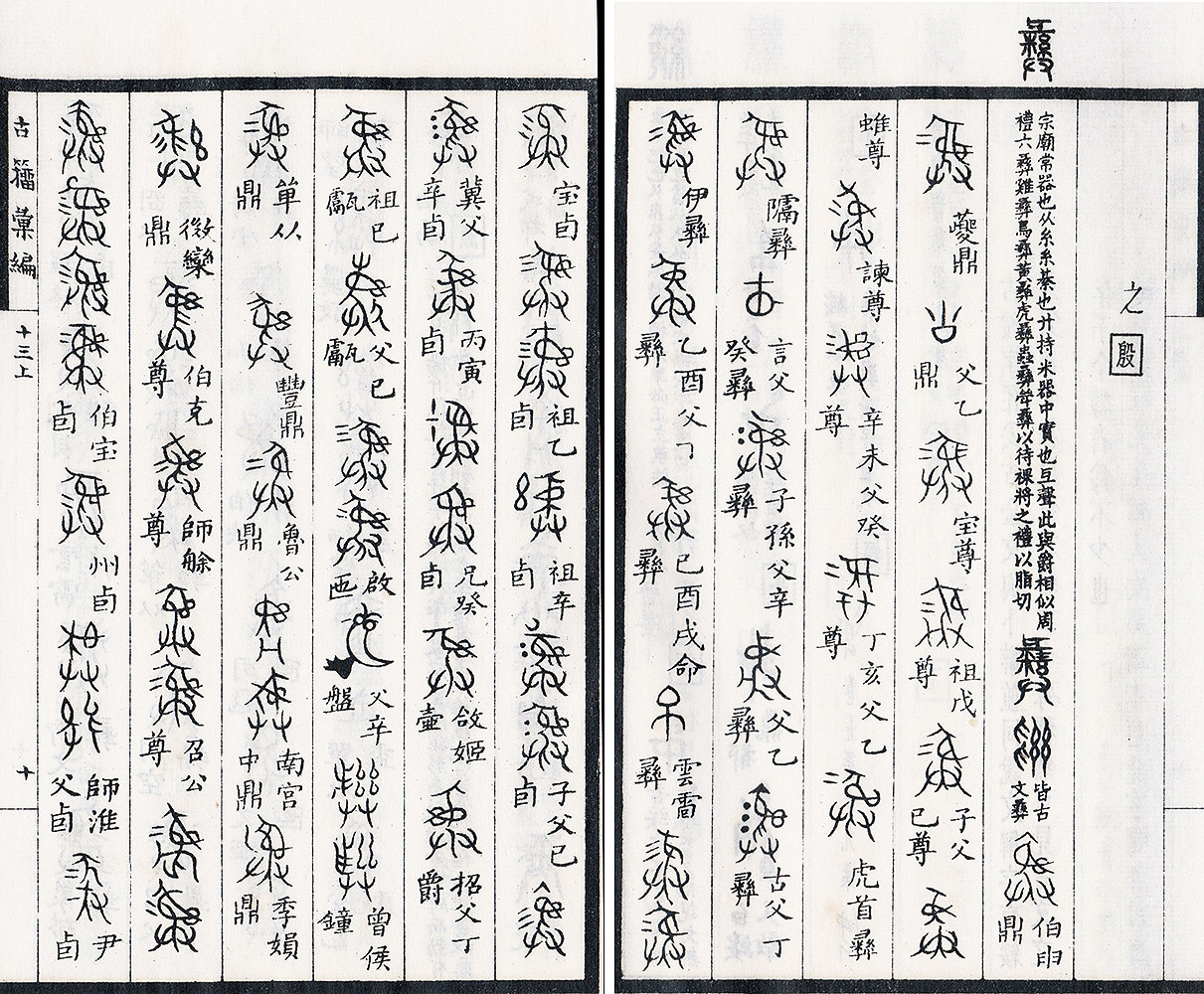

1947年の作品第5「成による構成」は『古籀彙編十四下』金文の「成」にカンディンスキーに発想を得た線をほどこした構成となっている。作品第6「鼎(てい・かなえ)と彝(い)」は、右が『古籀彙編七上』「鼎」(両耳と三本足の青銅製の深い器。王位の象徴)と左が『古籀彙編十三上』「彝」(宗廟に供える祭器。ひいて法、道を表す)の金文の字形を極端にデフォルメした作品で、線と形象の趣向が面白い。ともに1947年の'現代美術協会展'に発表された。

作品第5(成による構成)(1947)

作品第5(成による構成)(1947) 『古籀彙編十四下』「成」

『古籀彙編十四下』「成」 作品第6「鼎(てい・かなえ)と彝(い)」(1947)

作品第6「鼎(てい・かなえ)と彝(い)」(1947) 『古籀彙編七上』「鼎」

『古籀彙編七上』「鼎」 『古籀彙編十三上』「彝」

『古籀彙編十三上』「彝」1949年の作品第7「鳥と弓」は『古籀彙編四上』の金文の「鳥・隹(すい。小鳥)」の字形と『古籀彙編十二下』「弓」の字形を組み合わせたものである。もはや文字の面影は薄れ、線の新たな形象として格別な趣を生み出している。作品第8は「家庭」と題して、上部には金文の「父」、右側に「女」、そして手をつなぐ「子」が二つ、左端は「人」につながっている。

作品第7(鳥と弓)(1949)

作品第7(鳥と弓)(1949) 『古籀彙編四上』「隹」

『古籀彙編四上』「隹」 『古籀彙編十二下』

『古籀彙編十二下』 作品第8「家庭」(1949)

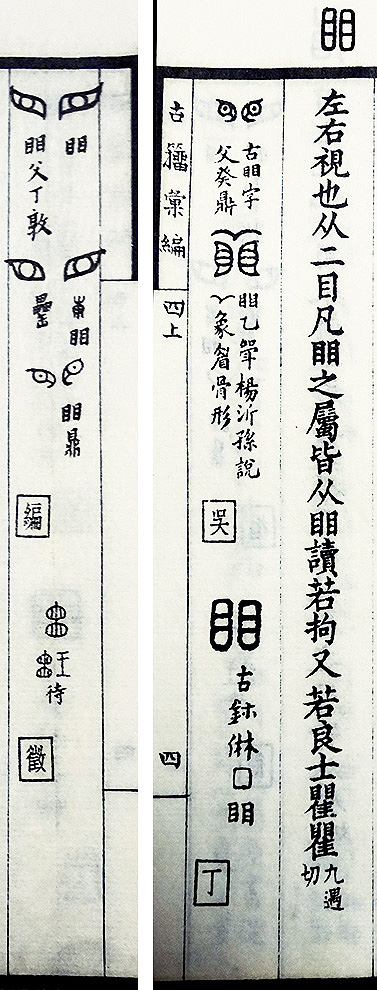

作品第8「家庭」(1949)1953年の作品第12―Aは、四ツ目と言い慣わされている作品で、「目」の字形を四つ組み合わせたものである。『古籀彙篇四上』の「目目」(く。目を二つ並べ、左右を見渡すという意)にさらに二つ目を加えたものである。M+美術館に所蔵され、Ink Art(墨の芸術)を代表する作品として、同館のプレ・展覧会のポスターに使われた。

第12―B・第13「受による」・第13―Bは、13に「受による」と題されているように、『古籀彙篇四下』「受」の甲骨文の「受」の字形を大胆にデフォルメした作品である。梯子のような形象に繰り返される筆線のリズムが心地よい。

作品第12-A(1953)

作品第12-A(1953) 『古籀彙編四上』「目目」

『古籀彙編四上』「目目」 作品第13(受による)(1953)

作品第13(受による)(1953) 『古籀彙編四下』「受」

『古籀彙編四下』「受」そして、南谷は1953年の「日本書道美術院展」に南谷は「論語古文」を出展する。この作品は『論語為政第二』の「子曰、吾十有五而志于學」で始まる有名な文章を篆書(金文)で書いたものである。

先行する清朝末期の金石学者の呉大澂(1835~1903)の『篆文論語』(1886)とちがって、南谷の「論語古文」は、よく知られた論語の文章の内容(意味)を伝える(表す)というのでなく、奇怪な文字一つ一つが独自の存在感をもって自立していながら、全体として絶妙なバランスをとって構成されている。金文が分かる人には確かに「文章の内容が読み取れる」書であるが、先入観のない鑑賞者は「何が書いてあるのか」ということより、この書に書かれた筆線の形象とリズム、そして全体のハーモニーの趣を味わうことができる。それは、作品第1「電のヴァリエーション」で南谷が試みた、書の原点の「古(いにしえ)」の線に遡源することが、書の芸術性、書の本質へ肉薄することができるという南谷の挑戦の集大成にほかならないものであった。

「論語古文」(1953)

「論語古文」(1953)こののち、南谷は「飛白」という書法の挑戦や、キャンヴァスに油彩といったマチエールの追求を経て、1956年後半から、全く文字の片々もない「線」の表現という、書において前人未踏の領域に足を踏み入れていく。そして、それまで作品番号にいくつか付けられた副題は、これ以降もはや付与されない。