西洋絵画史上、最初の抽象画は1910年にカンディンスキーが描いた水彩画(現在の研究では1913年作とされる)である。50×65㎝の画面に、なぐり書きのような線と色斑(カラー・パッチ)が無造作に描かれているもので、それが何を描いたものか、何を表しているかは分からない。それまでの絵画の常識から言えば、「絵とは言えない」ものである。

比田井南谷が敗戦後の日本で、最初に発表した書作品は「心線第一『電のヴァリエーション』(1946年‘現代美術協会展’に発表)で、空中を飛び回る鳥のような形象が太い墨線で書かれており、漢字(文字)を書く従来の書道史の常識では「書とは言えない」ものであった。

カンディンスキーは西洋美術史上の抽象絵画の祖と呼ばれ、南谷は書道史上、初めて文字を書かない抽象書(前衛書)を創造した。時代も状況も作品自体も大きく異なっているにもかかわらず、なぜ、両者は「抽象」芸術家と称されるのか。単に、表面上の「比喩的な呼び方」にすぎないのか、それとも、何か通底する共通性が潜在しているのであろうか。

カンディンスキーWassily Kandinsky(1866~1944)はロシア生まれで、30歳までロシアの大学でローマ法の教授であったが、幼少期から関心の深かった絵を本格的に学ぶため、1896年教職を捨てミュンヘンに移った。それまでの彼の絵画は、故郷のモスクワの情景と中世の神秘主義的な物語や聖書の画題を独特な色彩によって描いたものだった。

ミュンヘンに移ってすぐ、彼は奇妙な体験をする。夕刻に家に帰ったカンディンスキーは、壁の一枚の絵に心を奪われた。夕暮れの光の中で、絵の内部から光り輝く美しい絵がかかっていた。近づいてみるとただ形と色しか見えず、何が描かれているか、内容が分からなった。

少したって、その絵が縦横を逆にしてかけられた彼自身の絵だということが分かった。「もの」を描いた絵だと分かると横にしても、最初の感覚はうまく蘇ってこなかった。横にしても「もの」が目についてしまう。その時、カンディンスキーははっきりと気づく、「もの」が自分の絵をだめにしているのだ、と。

印象派は、物質に固有色があることを否定し、光を浴びて「もの」の色は変化することに気づいた。カンディンスキーもまた、色彩は「もの」の制約を離れ、自立した世界を持つことに気づいたのであった。

1911年、カンディンスキーはフランツ・マルクFranz Marcとともにドイツ表現主義派の「青騎士Der Blaue Reiter」を結成した。「青騎士」の時代(1911~14)に、その画風は、印象impression →即興improvisation →コンポジションcomposition へと展開していく。具体的対象(風景)から目に見える対象を描かない「非具象」へと変化する。非具象といっても画面には大砲や海戦、大洪水や世界の破局(カタストロフ)などの終末論的・黙示論的ヴィジョンと救済のモチーフが見て取れる。

第1次世界大戦とロシア革命の混乱と破壊の世界の中で、解体された外界の具象的形体ではなく、物質世界の背後にある精神的なものを色と形で表現する。外界ではなく自己の内面の「心の動き」を表現する。外的自然の「印象」から、「心の動き」を無意識的に瞬発的に表現する「即興」へ、そして理性的に自覚的に時間をかけて構成する「コンポジション」へと変貌していく。通常、対象の形体は輪郭線とその中を塗りつぶす色で表されるが、カンディンスキーは輪郭線ではない線それ自体と色そのもののもつ意味性(象徴性、内面的な精神性)に基づいて、絵画を構成する。たとえば、青は「天上の色」であり、見る者から遠ざかっていくとともに求心的であり、黄は「地上の色」であって、見る者に近づいてくるとともに遠心的である、と彼は言う。

色と形(線)が対象に依存するのでなく、純粋にそれ自体の独自性を持つという自覚は、音楽と共通する。音楽は調性や和声法に基づいて対象を再現したり感情を表現することに奉仕するのではなく、音そのものが純粋に自立的な存在であって、その音の配列が聴く者に内面的な響きをもたらすからである。カンディンスキーの『芸術における精神的なもの』(1912年出版)では「絵画は、画家の内的必然性(無意識に偶発的に心が動くのではなく、心を合目的的に動かす原理)と色彩、形体、画面全体のコンポジションで構成され、絵そのものが内面的な響きをもたらす」という。

カンディンスキーの「抽象」は、まず外界の具体的対象形体を描くのを忌避する。それは物質的な表層世界の背後にある精神的なもの、超越的なものを呼び起こすために、具象的形体を排除する。そして、人間(自分)の心の内面に潜在する超越的なものへの希求を明確にするため、象徴的な色と形(線)を用いて非具象世界を構成(抽出)する表現方法である。

即興28 (1911-12)

即興28 (1911-12) コンポジションIIのスケッチ (1913)

コンポジションIIのスケッチ (1913)1919年に建築家ヴァルター・グロピウスWalter Gropiusは、美術学校と工芸学校を合併して新たに革新的な造形学校バウハウスを設立した。その教授として、カンディンスキーは1922年にバウハウスへ招聘され(パウル・クレーはその前年招聘された)、絵画理論の講義を行った。カンディンスキーの第2の著書『点と線から面へ』はその講義を要約したものである。絵画の基本要素は、点と線と平面であって、これらの要素の構成、コンポジションが絵画を成立させる。点のみの集積自体も一つのコンポジションである。点の運動が線を生み出し、線は方向と緊張を表す。線から円や三角形のような平面形が生じる。点を動かす「心」の動きが、方向と緊張を孕む線を生み出し、その線の動きによる平面の構成から、ある内的な緊張、内的な響きが生まれてくる。

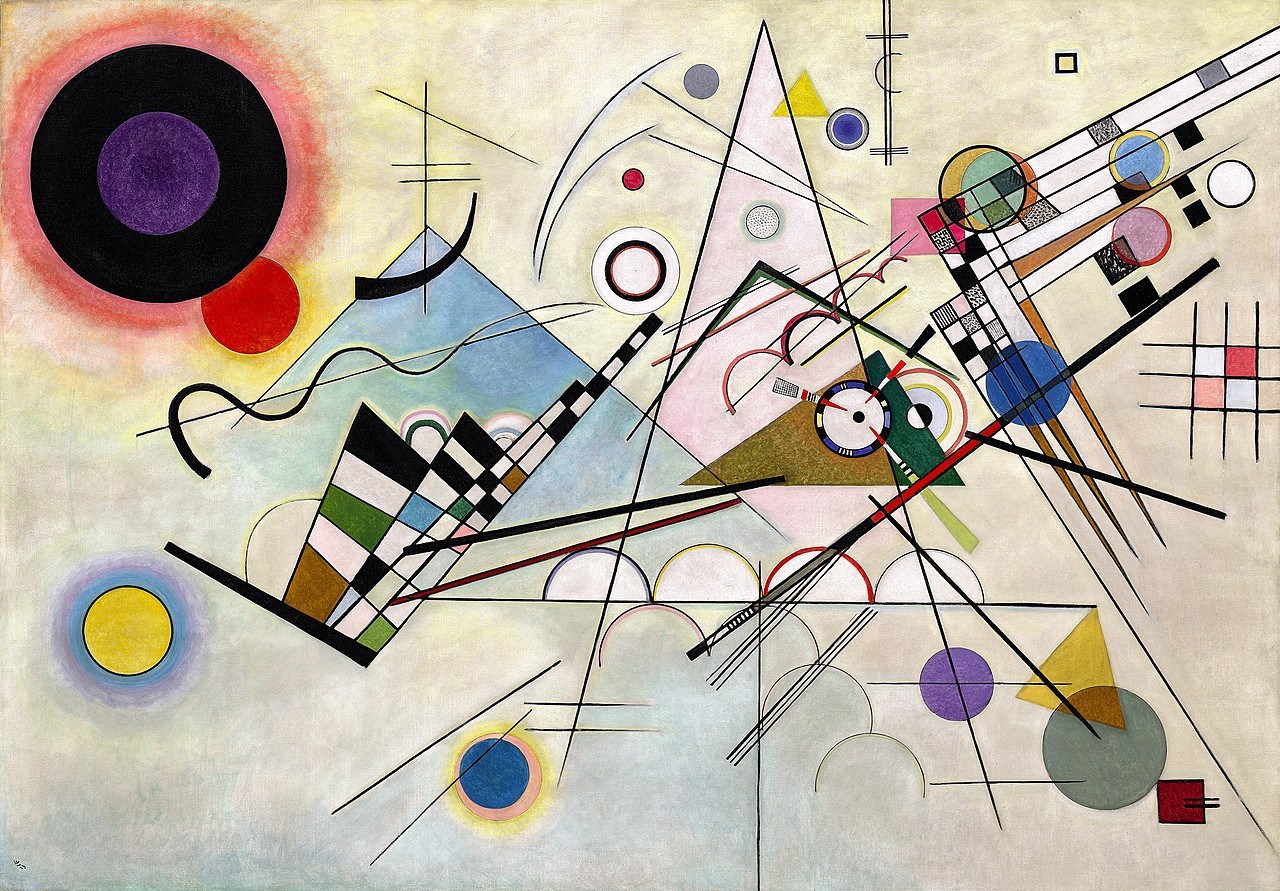

バウハウス時代(1922~1933)のカンディンスキーの絵は、ミュンヘン時代の情動的で不規則な非具象的(抽象的)形体から明確な幾何学的形体へと移行する。幾何学的な直線や曲線が画面全体の緊張に満ちた対角線的構図を織り上げ、その中に円・楕円・平行線などがリズミカルに整然と配置される。「熱い抽象」から「冷たい抽象」への移行と呼ばれる。バウハウスでの基礎造型教育における理論的・技術的研究を実践に移したものだといえる。しかし、一見、構成主義的と思える画面の中に、かつての黙示録的ヴィジョンに現れた色や形体が持続しており、内的な精神性の響きを生み出している。

バウハウスは、1933年ヒトラーのナチスの台頭により閉校に追いやられ、カンディンスキーはパリに亡命することとなった。

コンポジションVIII (1923)

コンポジションVIII (1923) 黄・赤・青 (1925)

黄・赤・青 (1925)横浜の南谷のアトリエに、Bauhaus Bücher の第9巻、W. Kandinsky ‘Punkt und Linie zu Fläche’(1926)(バウハウス叢書カンディンスキー著『点と線から面へ』)が残されている。

また、1924(大正13)年のイデア書院版、小原國芳訳『カンディンスキーの芸術論』(『芸術における精神的なもの』1912年出版の訳)も残されている。しかし、南谷がカンディンスキーの名前を知るのは、敗戦後の「心線第一『電のヴァリエーション』(1946年‘現代美術協会展’に発表)の創作の後であった。