現代書道の父

比田井天来

特別座談会 天来師の人と書を語る

出席者

金子鴎亭 桑原翠邦 手島右卿 比田井南谷 田宮文平(司会)

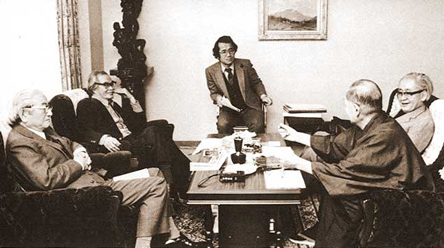

右から、比田井南谷、桑原翠邦、田宮文平、手島右卿、金子鴎亭の各氏

漢字、かな、近代詩文書、少字数書、前衛書と百花撩乱の趣を示す現代書道の″淵源″とも言うべき存在の比田井天来。「古法」の解明に力を尽くした天来の、その門下からなぜこうした幅広い書芸術が生み出されたのか。本座談会は、天来の代表的門人として知られる四氏にお集まり願い、前記の疑問を踏まえつつ、そのスケールの大きな人間性、科学性に裏付けられた書法の秘密など、天来のもつ人と書の魅力を十二分に語っていただいたものである。

田宮

近代の書道の歴史上、比田井天来先生ほどいろいろなかたちで今日に伝えられてきた書家というのは少ないんじゃないかと思います。これは比喩が当っているかどうか知りませんが、あたかもキリストが十二使徒によって世界中にその像が伝えられて行った、というような共通性を私は感じます。しかしそのために、なかには実像と同時に、やや実際の天来先生の姿とズレたところもあるいはあるのではないかという気がいたします。

そこで今回の座談会では、実際に天来先生に親しく就かれた先生がたに思い出やその人柄、書などさまざまの角度から語っていただき、膚で触れた天来像というものを浮かび上がらせたいと思います。

はじめに天来先生との出会い、ということから入らせていただきますが、ご子息の南谷先生は別として、これは非常な偶然だとは思いますが、他の先生方はいずれもはじめ川谷尚亭先生と出会われて、のちに天来先生にめぐり逢われたわけですね。それで、出会いの当時の思い出から、なぜ天来先生に結びついていったのかというあたりを、桑原先生いかがでしょうか。

桑原

これは鴎亭先生も同じなんですが、尚亭先生との出会いの前に手ほどきを受けた大塚鶴洞という先生がおられたわけで、この方は晩年はあまり書道界とはつながりがなかったのでお若い方など名前すら知らない方が多かろうと思うんだけれども、書き残されたものを見ると、やはりなかなかの方だったと今もって思っています。

田代秋鶴(1883-1946)、川谷尚亭(1886-1933)、大塚鶴洞(1886-1968)、

その大塚先生が大正八年、天来先生が北海道にいらっしやった時にお目にかかっているんですね。それで書道界で一番偉いのは比田井天来だというふうに、ぼくら公式的に教えられたわけです。それから跡を継ぐ者はあるいは川谷尚亭であるかもしれない、田代秋鶴であるかもしれない、というようなことでした。ですからまだ十代の時ですけれども、そういう目で見れば、やはり天来先生の書いたものには非常に心躍るものがありましたね。

さて、昭和二年に尚亭先生が北海道に来られた。その時の先生の言葉によれば、「天来先生の顔を見ているだけで字がうまくなる」と。そうしたら一年置いて昭和四年に天来先生が来られて、この機会を措いてはということで、お手伝いと称して夜遅くまでお邪魔して墨を磨るとか、書きものの準備をするとかいうようなところから始まったわけです。

田宮

鴎亭先生もほぼ同時期なんですが、その頃の思い出を話してくださいませんか。

金子

その時に翠邦先生と一緒に、初めて天来先生にお目にかかっているんですが…。で、天来先生のお宿を訪ねた回数も似たところじゃないですかね(笑)。

先生は来客があると酒の相手をしてお仕事にかからんわけですよ。お話が好きですからね。それでわれわれが墨を磨ったり準備をしておいて、書き始めるのは夜の九時か十時頃で午前一時、二時までと……。そういうことが随分長いこと続きました。滞在が一ケ月ぐらいだったと思いますが、宿泊された酒井慶大さんのところに二十日近くは通ったんじゃないかな。

田宮

両先生とも昼間お仕事があって、それで毎日そうされていたんですね(笑)。

桑原

それは若い時ですから夜ふかしくらいのことは何でもなかったですよ(笑)。天来先生の書くところが見れるとか、お話が聞けるとかいうのはこの上ない感激でしたからね。

それは若い時ですから夜ふかしくらいのことは何でもなかったですよ(笑)。天来先生の書くところが見れるとか、お話が聞けるとかいうのはこの上ない感激でしたからね。

桑原翠邦氏

明治39年北海道生れ、書宗院院長、東宮御所書道御進講

田宮

手島先生は大正四年に川谷尚亭先生に就かれ、先生が亡くなられるとまもなく上京されて天来先生にご指導を受けられるようになるわけですね。尚亭先生が亡くなられたあとはもう一直線に天来先生へという思いが、当時は相当あったわけですか。

手島

ぼくは中学の一年の終わりに尚亭先生に入門したわけですが、その時に先生から、「天来先生は鳴鶴先生の一番の弟子で、鳴鶴先生より偉くなる人だ」というようなお話があったんです。当時わたしらはみな鳴鶴流を習っていたわけですから、天来先生が日本一になる人だということは、この時に尚亭先生を通じて観念的に知らされたんですね。

天来先生に初めてお目にかかったのはずっと後のことですよ。昭和三年頃だと思いますが、ぼくは当時大阪に住んでおって、ある朝、尚亭先生のお宅へ行ったら、先生が外から帰ってきて、「天来翁が梅田へ着かれてお迎えに行っとった。実はぼくは今風邪が酷くて寝ないかんから、君すまんが代わりに行ってお手伝いしてくれ」と。それで旅館を訪ねたんですが、天来先生がそれを知って大変心配なされてすぐ自動車を呼んでくれ、というわけです。それでご案内したのですが、天来先生が尚亭先生の手を取って「大丈夫か。充分寝てくれ。肺炎を起こしては大変だ」と。尚亭先生も本当の親に甘えるような様子で、大変印象深かったですね。それから旅館に戻られて、三日間書かれたです。ぼくは墨を磨ったり、お客さんの応対をしたりしました。夜になると酒の相手をした。先生は酒を呑むとおしゃべりになる。談論風発で、話がとっても面白いわけですよ。その時に、古法の説明をずーっと聞いたもんです。

鈴木鳴鐸(1903-1951)、鮫島看山

ぼくはこの頃はまだ本気で書をやっていなかった。洋画をやっていたんです。昭和四年の暮に土佐に帰ったらちょうど郷里で書道が盛んになっていて、ぼくもその中に引き込まれ、雑誌などを出したりして書の仕事をしているうちに、昭和八年に尚亭先生が亡くなったんです。これは困ったと思ったですよ。中途半端な人間になってしまって、と。とにかく東京へ行ってやれるものかどうか見てみなあかん、というつもりで上京したんですが、天来先生や桑原先生や上田桑鳩先生が歓迎してくれた、本当にお陰さまでね(笑)。それで、やっぱり書がエエなあ、ということでこの道に進んで行ったんですね。

田宮

南谷先生は天来先生はお父様ですから勿論子供の頃からよくご存じのわけですが、書の先生としてのお父様を意識されたのはお幾つぐらいの時からですか。

比田井

私も小学校の時にはやっぱり絵が好きだったんです。本当に書が面白くなったのは中学二年の頃ですかね。その頃は音楽も好きだったので、レコードを聴くかそうでなければ臨書をしているという状態だったですね。

でも、親父は手を取って教えてくれるとかいうことはしませんで、私が臨書してこれは上手くいったと思った時に持って行く。親父は面倒くさがって「今忙しいからダメだ」とか(笑)。そのうちに私が後ろで見ていると、「どれ」なんて言ってマルを付けたりね。それからしばらくの間、東京高等工芸に入る頃までそういう風に添削をしてもらいました。

親父の書いているところを見たりすることはちょいちょいありましたね。昭和五年頃、『天来習作帖』を書いている時などは、私は傍に就いてずっと見ていました。そんなことで、私にとっては親父は批評家ですね。これはみなさんもそうだろうと思いますね。手を取って指導してもらったことはほとんどなかったんじゃないですか。

田宮

天来先生の場合は、お弟子さん方は何月何日入門したということもなく、手本も書いてもらったことがないと、当時の状況からすればかなり特異なご指導が行なわれていたと聞いていますが、その実際の様子はどうなんでしょうか。稽古日なんてのも勿論ないわけですね。

金子

いやありましたよ。われわれが上京したのは昭和七年の春。日曜日にやろうということで翌年あたりから始めたんです。二十人から二十五人ぐらいいましたかね。当時、束脩と月謝をキチンと払っている人も勿論沢山おったですよ。そのほかに通信教育もあったんですね。これは肉筆手本はなく『昭代法帖』を臨書して添削を受ける方法です。

いやありましたよ。われわれが上京したのは昭和七年の春。日曜日にやろうということで翌年あたりから始めたんです。二十人から二十五人ぐらいいましたかね。当時、束脩と月謝をキチンと払っている人も勿論沢山おったですよ。そのほかに通信教育もあったんですね。これは肉筆手本はなく『昭代法帖』を臨書して添削を受ける方法です。

ところが翠邦先生や手島先生、あるいは鮫島看山先生、鈴木鳴鐸先生、こういう方々は束脩も月謝も納めていない。もちろん私も……。先生も門人と思ってくださったし、私どもも門人だと思っていたけれど形として何も証拠はない。ただ日曜日にみんなが先生のところへ二番唐紙に書いた臨書作品を持って行くんです。それに先生は加筆されるが、真っ赤になって返ってくるので門人たちは何の意味かわからんのですよ。その解説をする役目を翠邦先生とか私などがしたんですよ。助手を務めたわけですね、最初から……。

金子鴎亭氏 明治39年北海道生れ、日展参事、創玄書道会理事長

桑原

鴎亭先生と私は昭和四年に先生にお目にかかったことが発端となって、東京に出ろというお話をいただいたわけですよ。私は一生鉄道屋で過ごすつもりだったから、役所の中で何とか東京へ回してもらえるならば……と考えたんですが、当時は浜口内閣の緊縮政策というのがあって異動が極めて難しかった。天来先生も何度も北海道の局長に交渉してくださって、三年後にやっと実現したんです。鴎亭先生は学校関係でまた別でしたからひと月ぐらい早かったんじゃないかな。

金子

そう若干違ったんですね。その頃学校の先生も、東京に転任するなんて到底出来ない。結局、思い切って函館師範学校長のところへ夜訪ねて、ありのままに事情を話して、東京府の井上桂教育局長さんへのご紹介をいただいたんです。そんなことで、翠邦先生と前後して上京したんですね。

比田井

そうすると、お三方の先生はみんな父が東京へ出て来いという声をかけた方々ですよね。ところが書家になりたくて地方から出てきて家を訪ねた人は沢山いたんですよ。けれども「お前は折角家が漁師なんだから、家業をやれ」とか、「書家なんかやっても碌なものにはならないぞ」とか言って断わる場合が非常に多かったですね。ですから、父が自分で人間と書を見て、この男は大成するぞと考えた方々だったというのがこれでわかりましたね。

桑原

先生はわれわれに仕事を手伝わせたいというお気持ちもあったんだろうと思うんですがね。

それから、先程の添削の話ですけれどね。天来先生は直しているということを忘れるんです。面白くなっちゃってね、手習いしちゃうわけですよ。で、ハツと気が付いて「あっ、これは!」なんてもんでしょうね(笑)。

比田井

私の時にもそうなんですよ。初めのうちはここはどうした、ここはよろしいなんて書き込んで行くわけですが、そのうちにどんどんその上を真っ赤にしてしまうんですね。おかしいなと思って「これ、いい字じゃないの」と聞くと、「ああ、そうか。そうか」と言ってマルをつけてくれて……。結局、自分の臨書になっちゃうんですね(笑)。

桑原

私が何で先生に見ていただかなかったかというと、今の話のように添削されることを忘れて、ご自分で手習いされてしまうでしょう。だけど先生が手を加えたものを破くわけにも捨てるわけにもいかない。また人に見せたとき「お前偉そうな顔をしたって、残らずみな直されたんじゃないか」と言われたらヤバいからね(笑)。まずこれ添削はしていただかない方がいい、と……。だけど、先生のお書きになるところを見たりしていればものを書くということがわかる、というような不遜とも言える、ズルい魂胆はありましたね。

田宮

そうしますと刀鍛冶の話でよく「盗む」という言葉が出てきますが、そういうかたちでお稽古を受けたわけですか。

桑原

尚亭先生が昭和二年に北海道に見えた時におっしゃっていました。やっぱり「盗め」とね。その顔を見ても上手くなれるくらいの神様的存在なんだから、その書くところを見て自分で「盗め」と…。

田宮

そうすると、どの古法帖を選ぶか、とかも先生からは別にアドバイスはなかったんですか。

桑原

ええ、何もないですね。ただ、当時『昭代法帖』というものを天来先生が編纂されてね、十五巻まで出ていて、大体それをテキストにしていました。ぼくらが先生の稽古のお手伝いをしたというのも、結局『昭代法帖』をテキストにしたお弟子さんが多かったわけで……。

金子

先生が門人をとったのは六十になってからで、初めに上田桑鳩さん、続いて桑原、金子、手島というのが門人のかたちをとったんですね。それまでは門人というのは若干はおったけれども、先生の話相手になるとか、手伝いをさせるとかいうような人はいなかったんですね。

田宮

南谷先生が書に非常に関心をもったという中学二年頃、これは大正十年過ぎですね。その頃は普通の意味でのお弟子さん的な方はまだいらっしやらなかったんですか。

比田井

広い意昧での門人というのは、その頃おられたのは小川暢堂。後で陸軍中将になる方ですが、この人が『昭代法帖』などは第一集から第十二集まで全部手伝いました。残りの三集は私がやりましたが、『鳴鶴先生楷法字彙』『鳴鶴先生隷法字彙』『日下部鳴鶴先生碑銘』なども全部小川さんがやったんです。ですからこの方は大変な助手だったわけですが、でも軍人ですからいつも在京していられるわけでもなくて……。

田宮

その頃は勿論、お弟子さんがいないわけですからご指導にも時間がとられない。そうすると天来先生のご日常はどんなふうだったんですか。毎日勉強ですか。

比田井

若い時とは違って、毎日勉強なんてことはないですね(笑)。私もそれほどしょっ中父の傍にいたわけではありませんが。

手島

天来先生は、一般の若い者には書はあんまりやるようには勧めなかったですね。というのは先生は家庭的に余裕があったですからね。一日中書に費やしても生活は困らん。そういうふうにやってきた経験があるから、その環境にない者がやってもとても一人前にはなれないのでは、という心配があったんじゃないかと思いますね。

桑原

書き過ぎる弊害というのを天来先生は強調しておられたですね。夏休み中に紙何〆書けとか、画仙何反書けとかいうことをおっしやる先生もあるけれど、天来先生は書き過ぎることをむしろ嫌われた。それでうぶな方がいいというか、基本的な考え方の違いがありましたね。

比田井

上京前から勉強しているわけですが、物凄く勉強した時代は、鎌倉の小町に移った大正三、四年の頃までですね。当時、用筆法の研究を松田南溟と二人でやっている頃の松田さんの手紙が沢山残っていますが、とにかく朝から晩まで大変な勉強で、それで基礎を作って新しい用筆法を発見して行くわけです。惰力でなくて研究心がこもっていれば、いくら書いてもいいんじゃないですか。しかし晩年になると、臨書する暇は少なかったようですね。

手島

『学書筌蹄』を見ましてもね、いかに勉強しているかわかりますよね。その的確な把握力に驚きますね。

田宮

近代書道史の上で天来先生の位置というものを考えてみますと、一つにはご自身書家としての立派な作品を沢山残されているということも勿論あるわけですが、もう一つ日下部鳴鶴に始まる近代的な学書の方法を体系づけて後代に伝えたという非常に重要なポイントがあると思います。で、それがやがて『学書筌蹄』あるいは『修正古法帖選』ということになって行くと思うんですが。天来先生は自分の考える直接法帖による勉強の方法がなかなか世の中に流布して行かないために、これは本当に初学者のためなんだとおっしゃりながら、これらのものを著わして行かれるわけですね。こうした過程では用筆や古法帖の研究はほとんど一段落されていたわけですか。

比田井

ええ、まあ晩年にはまた進展がありましたけれども、古法帖を臨書する研究は大正十年の『学書筌蹄』ですか、その頃までで……。もっとも『学書筌蹄』を毎月発行するにつれて、用筆法は練れて充実していきますね。というのは『学書筌蹄』の一、二、三巻あたりは後で書き直しているわけです。例えば「張猛龍碑」なんか、気に入らなくなって前の部分を取りかえてほしいと言って、購読者に送っている。その二つを比べてみると、書き直した方がずっといいんです。『学書筌蹄』を発行しながら大変な勉強をしているんですね。

松田南溟(1860-1929)、小川暢堂

金子

もちろん剛毛でしょうね。

手島

「争坐位稿」があるでしょう。わりと小さく書いた。あれは剛毛じゃないという話がある。

比田井

「争坐位稿」はどうも剛毛じゃないと思われるので、以前雑誌にちょっと書いたことがあります。それから「黄庭経」なども兼毫ですね。その時々に応じて、必ずしも剛毛というわけではない。

田宮

これはやかましく言われることなんですが、天来先生が剛毛の用筆法を新しく発見して行くということは、近代書道史上の問題として見るとどういう意義があるのでしょうか。

手島

弾力の問題、それから順筆を使うという点などいろいろありますね。柔らかい筆だと逆勢で弾性を利用することになる。いろいろ苦心を重ねた結果、柔毛よりは硬い筆の方が無理なく古法と相通ずる純正の仕事ができると悟ったんでしょうね。何でも研究して、筆まで自分で作ってしまうんですから恐ろしく熱心ですよね。

弾力の問題、それから順筆を使うという点などいろいろありますね。柔らかい筆だと逆勢で弾性を利用することになる。いろいろ苦心を重ねた結果、柔毛よりは硬い筆の方が無理なく古法と相通ずる純正の仕事ができると悟ったんでしょうね。何でも研究して、筆まで自分で作ってしまうんですから恐ろしく熱心ですよね。

手島右卿氏 明治34年高知生れ

文化功労者、日展参事、独立書人団会頭

田宮

今日、『学書筌蹄』に見るような古典による学書の方法は、書を勉強する上で当然の方法と理解されています。しかし、これを発行した時に予約募集されたのですが、当時五百部のそれを普及させるにもなかなかのご苦心があったように聞いております。その申し込み書を南谷先生に見せていただいたことがあって、その中に私の知っている方では猿田郁次郎(松井如流先生)などのお名前がありましたね。

比田井

それは全部を売り捌くのは大変だったと思いますよ。

田宮

それはこの方法が当時はいかに一般の人に理解されていなかったかという裏返しだと思うんですね。

手島

こんなに書が盛んになっても、なかなか天来先生をわからないですからね。今でもほとんどの人がわからないのじゃないですか。わかったらもっと書がよくなると思う、全体にね。やはり「盗む」ということをしないとね。先生の書いているところを拝見したりすると、多少はわからんこともないんでしょうがね。

金子

北海道で『学書筌蹄』を買っていた人というのは大塚鶴洞先生など数名でしょうな。当時、大正十年はまだ翠邦先生も私も若すぎて全然書道研究というものの追究の糸口をつかんでいなかったわけですよ。

田宮

当時一般には、やはり先生のお手本を頂戴して勉強していた時代ということなんでしょうか。

桑原

それが普通の書道の勉強の仕方だったんですからね。古法帖を直接習うだけでも大変なことだったんですね。

手島

やはり、先程の話にも出ていたように、天来先生に門人がなかったということ。鳴鶴先生の場合は近藤雪竹にしても丹羽海鶴にしても、大体鳴鶴流で師匠と書が非常に似ているわね。でも天来の書は天下に一人であった。川谷尚亭にしたところで天来先生から来たとは見えない。全然違うと思うんですよ。当時私はいろいろな雑誌を取ってみたけど、天来のような精神を待っとる仕事はほとんど見ることはできなかったと思う。もう独特のもんだったですね。古法で難しくもあったし、格調が高いものだったからね。

比田井

天来が入門した時に鳴鶴先生からいただいた手本が、うちに一つあるんですよ。

田宮

どんなものですか。

比田井

いわゆる鳴鶴流で臨書した「皇甫誕碑」。ところがこれを習った形跡は全くないんですね(笑)。それは、天来は上京する前から古法帖をやっていまして、いろいろな雑誌を取って勉強していましたから、用筆法は別にして、古法帖に対する関心というか、とにかくこういうものを習わなければいけないんだという信念は早くからあったんですね。

手島

年に一回ぐらい上京して、神田の温恭堂で筆などを求めていたらしいですね。その後、東京に出てまもなくの頃、当時池之端にあった琳榔閣に鄭道昭の全套が百円で出ていた。一流の先生方がみんな見にきたんですが、とても手が届かない。それを温恭堂の主人の肝煎りで五十円にまけてもらって、天来さんがフツと買って行ったんです。それで温恭堂のオヤジさんが鳴鶴先生のところへ飛んで行って、「比田井という信州の青年があれを買って行きました」と。その時鳴鶴の頭に「比田井」という名前がガチャンと来たんですね。鄭道昭ときたら鳴鶴先生は最高に好きですからね。

天来先生の話によると、その法帖で一家を成そうとしたらしいんですよ。それで精習してやっと出来たと思ったら、すでに鳴鶴先生という人がちゃんとやっていることがわかり、「ヤラレタ! 俺がやろうと思ったことを……」。そう言っていましたね。それでもさらに苦心工夫して、何とか新しい境地が拓けたと思ったら、今度は渡辺沙鴎がすでにその趣きでやっている。またやられた、ということでね。とにかく何でも自分で工夫しないと承知ができぬ。一種の発明家ですよ。

桑原

書道のほかのことでは、墨磨り機械とか、今の循環式の風呂ね。ああいったものも天来先生が考えられた。『天来習作帖』の結びか何かにも「子供の時に物を作ることを好み」とか書いていますが、そういう創作的・創造的なものが性格の中にあったんでしょう。

田宮

書の上でもいろいろ分析し、壊し、また作るといったことを繰り返していますが、性格の上でも、一所懸命いじって何かを作っていく、そういうところがあったんですね。

手島

そして壊して組み立てて行くうちにですね、心というものが重要だということを悟ったんじゃないですかね。それで「筆意」という問題が古法研究の大元になった。筆意の発見が新しいものにつながったということが言えるんじゃないですか。前衛書道なんてものももとは筆意から出ていったと思うんですけれどね。

金子

信州から東京へ出て来て日下部鳴鶴先生という憧れの先生に入門して。その何年のちか知りませんが、鳴鶴先生の推奨していた廻腕法や古法帖の見方に対して疑念を持ち、自分独自のものを開発しなきゃならんということを看破された。これは大変なものですよ。普通は鳴鶴先生の力や権威に押されるはずなんだけれども、それを突き放して本物をつかまえようという信念を持たれたということは大見識だと思いますね。

手島

比較研究することが非常に多かったわけですね。例えば法帖をいくつも集めてね。同じ字がありますね。「盛」なら「盛」という字を集めて比較する。特徴のあるところを集めて新しいものをつくってみる。そういう工夫するということが晩年まであったですよ。

金子

先生は言っていることとやっていることの平仄がピッタリ合ってましたね。自分が大家になったときに自分の書風を学ばせることを禁止した。「絶対師風を真似ちゃいかん、私の求めたところをすれば私を凌駕できる」と言われた。それは古典を学べということで、そして独自のものを発見して一家法を成すのが君らの任務だ、と・・・。

手島

「嫌いなものがなくなるまで勉強せよ」と言われましたから、非常に幅が広くなりますよね。そうならなければ本当の審査なんか出来ないものですよ、一法だけの修業じゃ・・・。今の審査員は一派のわきまえだけで審査やっとる人が多いけれども、いろいろな書が出てきて、どれも見極めようとすれば公平な比較力しかないものね。

比田井

先程の廻腕法の話ですが。天来は晩年に至るまで廻腕法というのはいい方法だと言っていましたね。どういうことかと言うと、古法を発見するまではずっと廻腕法でやってきたわけですね。これは腕で書くということです。

先程の廻腕法の話ですが。天来は晩年に至るまで廻腕法というのはいい方法だと言っていましたね。どういうことかと言うと、古法を発見するまではずっと廻腕法でやってきたわけですね。これは腕で書くということです。

ところで、昭和十三年に帝大病院に入院して手術を受ける前に私に教えてくれた秘伝の用筆は、母指と食指・中指である傾斜を保って筆を待つのですが、爪と肉の間の処で筆を挟んでそのまま筆管を右にひねった状態で書くんです。指は使わないんですね。これで書くと、筆と紙とのサラサラッとした感触が指先に伝わってくる。それともう一つは「腕で書く」ということ。ですから、天来の書法の秘密を探るにはやはり廻腕法が重要なんです。

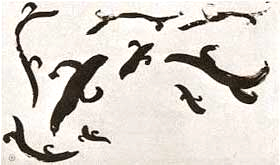

二十七歳頃の臨書作品の中に、廻腕法で書いたという小さな字があります。これは父から聞いた話ですが、蝿の頭ほどの微細な字のことを「蝿頭」という。自分で蝿をとって来て、その頭と比較しながら廻腕法で書いたそうです。これで腕を鍛えたんですね。それから最晩年の『戊寅帖』の頃でもやっぱり腕で書いています。指先はすごく動いているけれどもね。

金子 先生は「自分は廻腕法のとき、盃に水を満たしてそれを筆の軸の上に乗せ、水を少しもこぼさないで小さい文字を書いた」ということも話しておられました。だから廻腕法の極意は得ているんですよ。

比田井南谷氏 明治45年神奈川生れ、毎日書道展審査会員、書学院長

田宮

先程手島先生から「比較」という話が出ましたが、古法帖同士も比較する、用筆法も比較する、そして時には否定する、そこに欧米の芸術の方法との共通点を強く感じるわけですね。明治になって六朝書道の運動があって、初期には非常にビビッドだったんでしょうが、のちに多くの先生方が「○○流」と称されるようになる。そこに典型的な形が出来上がったから「流」だと思うんですが、天来先生の場合はついに「天来流」と称されることはなかった。

当時、書はだんだんとヨーロッパ的なものに押されて東洋のものとして苦しい立場に立たされていくわけですが、そうした状況の中で天来先生は、比較する、壊す、または新たなものとの結びつきを考えるといった、欧米の方法に対抗できる芸術の方法を書に打ち立てられた最初の方ではないかという感じ方を私はしているんです。「壊す」ということをあまり恐れなかった様子がありますね。むしろ習熟を否定するという考えでしたね。

比田井

欧米の科学的な考え方というものがはじめから自分の中にあったんですね。俯仰法を発見したというのも、こうすれば必ずこうなるはずだ、という科学的な検討から始まっていると思います。けれども外国の作品をいろいろ見て、それによって影響を受けるといったことは、全くなかったと思いますね。

田宮

ということは、非常に科学的な考え方をお待ちの先生でしたが、それは別に欧米のものを学んでそうなったということではなく、資質として本来的にそういう考え方を待っていたわけですね。

比田井

書の研究態度がそうだったんですね。

手島

日本画というものに線がなくなってきて、逆に洋画に出てきましたね。ですから、先生はしまいには大観なども高く買わず、洋画の方が好きになっておったですね。洋画でも豪快な線を使ったものね。先生の線というのは深くてね。もう普通の線じゃない。本当に生き生きしたいのちのある、いわゆる「深沈にして飛騰を感ずる」線性ですよね。

田宮

晩年になってまた羊毛を用いられるようになったりするのは、どのように解釈すればいいんですか。

比田井

美術学校の師範科で教えていた当時、初めは剛毛で指導していた。ところが剛毛というのは山馬の筆で、輸入品で高価であり、また速く磨滅する。これに慣れた先生は生徒にも剛毛で教える。これは国家経済上よくない。そういう一つの経済的な理由から柔らかい筆を使わせたと父から聞きました。これが動機になって、羊毛を使って俯仰法で書くという新しい方法を発見したわけなんですね。

田宮

それがキッカケで再び羊毛の魅力というか機能を再発見されるわけですね。そこで今出ました「俯仰法」ということですが、いつだったか南谷先生もご同席されて、もう亡くなられましたが中国の王兆銘政府、の法制局長官になられた胡蘭成という方とお会いしたんですが、そこでたまたま俯仰法という言葉が出ましてね。胡蘭成先生いわく「俯仰法という言葉は中国に昔からある。新しく考え出された言葉とは違う」と。それに対して南谷先生は、「俯仰法というのは父が創意をもって作ったもので、中国に昔からその言葉があったかどうかは知らないが、ともかく天来の俯仰法というのは歴史上全く新しいものだ」というようなお話をなさいました。俯仰法というのは、よく今の人たちの間でも言葉としては出るんですが……。

比田井

日本で俯仰法を言い出しだのは天来が最初ではあるんですが、言葉自体はやはり中国にあったんでしょうか。伏見冲敬さんによると「今まで読んだ文献で見たことはないが、胡氏は偉い学者だからそういう言葉があったのかもしれない」ということでした。 手島 陰陽の法というものがありますね。陰陽を織り込もうとすると俯仰が起こる。それは目的ではなくて自然の結果でね。その結果を目的のように言うのは俯仰のための俯仰で、間違いだと思うんです。それで「俯仰」という言葉は、わかっていて使えばいいが、それがわからないで「古法則俯仰」などと言うとちょっと弊害があるんですね。いわゆる「型事」ということになってしまうような……。

比田井

大正三年頃の松田南溟さんの手紙の中に、(夜の明けかけた頃に二人でその結論に達したのだから)「夜明け体というか、またはこね廻し用筆というか…」というようなことを書いているのが残っています。これによっても最初は俯仰法という言葉を使っていなかったに違いない。大体、俯仰法を人に教えることを嫌いましたから。みんな同じようになってしまって、この法をヘタに使うと見るに耐えないものになる、と私にも話していました。ですから手島先生のおっしゃるように、型事になって意味がなくなる、ということですね。

桑原

私のうかがった話では、こういう用筆法があるに違いないということで、いわゆる俯仰法を発見されたわけでしょう。

松方正義という公爵の方が大師流の伝授を受けていらっしゃって、心安くなっておられた。そこでこういう方法が大師流にありませんか、と聞いたら、本来ならば秘伝を口外すべきではないんだが、貴方だからあえて申し上げるけれども、確かにそういう方法が大師流の中にある、ということを聞いて天来先生は自信を得たと言いますね。

ところがわれわれが昭和四年にお目にかかったあたりは、いわゆる『学書筌蹄』を終えて次の『修正古法帖選』の頃で、こういう用筆でなければ古典の再現はできないんだぞ、とそりゃあ夜中でも惜しむところなく書くところを見せてくださったんです。その中に俯仰法もあるわけですが、あとでお話をうかがったらね、大師流がなぜ俯仰法を秘伝として力のない者には教えなかったかというと、弊害があるということ。やはりある程度の力を備えた者でなければ教えられない、という意味が初めてわかったというようなことをおっしやっていましたね。

いわゆる天来先生の用筆法、筆の構え方とか運び方とかいうものがマスターできれば、それで天来先生と同じものが出来るのか、古人と同じものが出来るのかと言うと、これは一つの方法にしか過ぎない。もっと大事なものは他にあるんですね。これは堂々巡りのようなことになるけれども、結論は硬い筆であろうと柔らかい筆であろうと、真っ直ぐに立てて書こうとぐるぐるして書こうと、要するに筆を使って、自分の表現しようとするものを余すところなく表わすことができればいいんですから。やはり力の問題とか人間の問題とか、いろいろと関わってきますからね。要領だけマスターしたからこれでもう全部、というわけにはいかないんですね。

田宮

天来先生が「書学院」というものを壮大な構想で考えられるわけですね。その真の狙いというのはどこにあったのでしょうか。

比田井

あれは古法帖をみんなに拡めようと。そのためには拓本なり研究書なりを置く、その入れ物を作るということです。一つには資料館として。鳴鶴先生が亡くなったあとで三井に渡した法帖のほかは、複製本に至るまで主要なものはほとんど買い取った。天来は骨董的なものは買わない主義だったので、鳴鶴先生が前に三井に売ったようなものは少なかったけれど、いま見ても、今後の書道界に役立つものは膨大な数量になったわけです。大正十一年でしたか、最初は書道館ということで発足したんです。

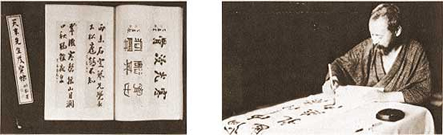

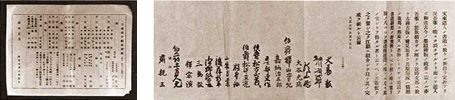

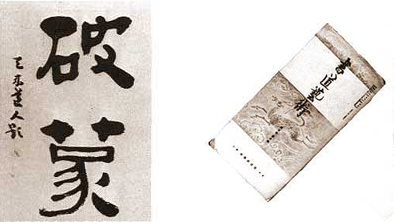

天来作品潤格表 「書道館」(書学院の前身)建設の賛意書(大正7年)

田宮

というと、書学院というのは古法を研究したいと思っている人々に開放できるような、その方法論を世の中に拡めて行く基地として構想された、ということですね。

比田井

そう。入れ物だけではなくて、書の研究所という意味ですね。ですからそれを拡めるためにいろいろな活動をするということです。

田宮

一番最後のこれも大きなテーマになるんですが、天来先生が残されたその方法、そしてその高弟の方々の中から、いわゆる現代書というものがほとんど出たといっていいほどの状況ですね。けれども私たちが実際に天来先生の遺業展とか作品集とかを通じて拝見する天来像というものは、よく世に「現代書の父」といわれるものよりも意外にオーソドックスといいますか、正統的なかたちで受け止めているんですね。この最も正統的なものから前衛書道にまで拡がる大河というか、大きな流れの基になるのは一体何なのか。先程金子先生が触れられたように「自分の考え・方法を創らない者は書家に値しない」という天来先生の言葉があるそうですが……。

金子

先生は「師匠から肉筆手本をもらわずに、直接古典によって書の研究をしている者はみな比田井天来の門人である」と言っておられましたよ。今ここに集まってこなくても私の思想を継承する者はすべて天来の門人である、と。非常に大きな考えを待っておられましたね。

田宮

その現代書が、なぜ天来先生の系統からのみ、澎湃として拡がって来たんでしょうか。

金子

俗な考えかも知れませんがね、月謝を取って人を集めるという固執もない。天下に作品を頒布したけれども、門人を取って自分の勢力を拡げるということはなさらなかった。だから自由な思い切った立場で物が言えたんじゃないかと。今の作家たちは多かれ少なかれ門人を養い、門戸を張って己の事業的な拡張を図ると、自然と一つの流派というものに対して恋着するようになる。天来先生はそういうことは全くなかった。六十まで門人はとらんということですから。この方にして初めて門人たちに重要なことを説くことができたんじゃないかと思うんですね。

田宮

手島先生はあるところで、「天来の発見が、即自分の書の発見であった」という意味のことをおっしゃっています。先生にとって天来先生から継承した現代書という考え方はどのようなものですか。天来先生のどこから、現代書的な要素が出てきたかとお思いですか。

手島先生はあるところで、「天来の発見が、即自分の書の発見であった」という意味のことをおっしゃっています。先生にとって天来先生から継承した現代書という考え方はどのようなものですか。天来先生のどこから、現代書的な要素が出てきたかとお思いですか。

田宮文平氏

昭和12年東京生れ、美術出版三彩社を経て、書道評論家

手島

書は結局ギリギリ行くとですね、線の問題とこれを組み立てるという二つの要素になるでしょう。ですから書のいのちは線だけでも一部を成すとは言えますね。これを伝統的な秩序の中でどう扱うか、ということが今日の書としても重大な問題になるわけです。古い革袋に新しい酒を盛るといった、一日一日新しい感覚で線造形をしてゆくということでしょう。だが、線の活動だけで文字を書かないところまで行ったものは、美的効果はあっても、もう完全な書じゃないと私は思うんですね。それが前衛的と言えば言えんこともないし、白黒構成とかいうことなら成り立つと思うが、書とは言えない、と。その区別を私は常に言っておるわけです。 というより、これは実は天来先生にしっかり申しつけられたことなんです。ですから私はどちらかといえば、先生のお言葉を守っておるつもりですがね。

金子

時世的に見てね、上田桑鳩さんが主宰していた「書道芸術社」があって、天来先生の幹部と思われる者はみんな集まってひと月一遍の研究会を行なっていた。作品を待ち寄って、「本来の書はいかにあるべきか」という問題についていろいろ討論をやって、誌上で毎月発表した。これがやはり側面的に非常に大きな力になったと思います。

上田さんは前衛書道をやるにしても、天来先生の門人であったから怖くないわけですよ。私が近代詩文書をやる場合に、「読めんような漢字だけの書をいつまでもやっていたってしようがない」というようなことを普通の先生には言えないけれども、天来先生になら言っても罰せられることもなければ破門されることもないと信じていました。何でも自分の思うところを信念を待って言い得る立場にあった。というようなことから、書道芸術社が非常に活発な意見の交換の場になったんです。

ですから現代書というものは、天来先生がもっていた自由な雰囲気と、もう一つは書道芸術社の十年ぐらいにわたる運動というものがいろいろなかたちで実践に入っていったんじゃないか。もし書道芸術社がなければ、あそこまで行ったかどうかは疑問だと思いますね。

田宮

金子先生は昭和八年に「新調和体論」というものを示されるわけですが、天来先生はそれに対して何かご感想とか、反論とかありましたか。

金子

ええ、何も叱られないの(笑)。その後、私は年来の所論をまとめて『書之理論及其指導法』という本を書いた。それは私なりに美学的な立場から書の現代風の論理を構成したんです。新著の趣旨を話して先生に題字を乞うたところ、「破蒙」という書をくださった。普通じゃ、とても自分のやっていることに弓引くような説を立てた者に「破蒙」なんてことを書かないですよね。そういうところが先生の偉いところだと思うんです。塾におけるこの自由さというものは実に偉大だと思いますね。

田宮

南谷先生は昭和二十年に、有名な「電のヴァリエーション」を発表されます。この作品は古文がベースにあるものだと思いますが、それが契機となって非文字というか抽象的というか、いわゆる前衛書が盛んに発表されるようになりますね。それと天来の学書の方法論との関係は何かありますか。

比田井

何と言ったらいいか…。たまたま終戦の時に田舎にいたものですから、それで天来の言ったことをちょっと思い出したんですけどね。天来には「線芸術研究所」をつくりたいという構想があって、その趣意書の下書きを書いたことがあったんで、つまり水墨画(南画)と書ですね。両方とも線の表現だということで、昔の絵も集めなければと売り立ての目録を二部ずつ買って、それを表裏別々にして貼り込んで二つの字引きを作ろうなんて言っていたことがありました。今、早稲田の名誉教授をなさっている栗田直躬先生が『東洋の美』(昭和三十七年六月号)に書いておられるんですが、「字でもなく絵でもない或るもの、名をつければ〈如〉とでもいう書表現はできないだろうか」と言われ、栗田先生はその時天来が目の前で書いてみせたとしるしているんですが、あとで会ったとき栗田先生は「実はあれはちょっと筆が走ったんだよ。書いて見せられたわけではない」と言っておられました。私がはじめた時は、別に天来がそういうものを書いてみろと言ったためでは勿論ないし、全然そういうこととは関係ありません。ただ、父の「線芸術」という考え方に啓発されて、線というものによって書の本当の芸術性が発揮できたら面白いな、と思ったんですね。

手島

南谷さんの場合ははじめから芸術を知りつくして仕事をしている。必ずしも書ということではないんですね。書の要素はもっとるかもしれませんが、出て行くところが書と関係のないところ、一つの線芸術なら線芸術というところから出ていると私は思いますがね。その後出てきた線芸術とは入り方が違う。仕事が変型していったものじゃなくて、出て来るところが違うと。

だから南谷さんのものに対しては理解できるんですがね。けれども今の前衛書というものの中には、チンプンカンプンでわからないものがある(笑)。線美術とか言葉をかえて言えば否定しませんが、書と言われるとどうも抵抗がある。南谷さんの場合ははじめから書と考えていないからね。

比田井

いや、書と考えているんですよ(笑)。手島 関係がないとは言いませんが、書としては大事なものがないですよね。書は総合性で出てきたものですからバラサラにしたら半端なものになると思うんですね。

昭和十三年に翠邦先生が北京に行かれて、やがて戦争になる。私がたまたま仕事がなく遊んどったので、先生に呼ばれてほとんど毎日書学院に行ったですよ。そこでいろいろ話が出たときに、「書学院は書道の本山である。だからここに出入りするものは当然、書の本当のものを守って行ってもらわないと困る」と。そして「自分が見るところ尚亭君の教導を受けたものがみんな書学院とつながりがある。こういう手合いが守っていってもらわんと困る」と。それから「『書道芸術』は邪道に堕ちている」と、これははっきり言われたですよ。

比田井

上田桑鳩の書道芸術社に対しては同じようなことを私にも何度か言っています。「このごろの傾向は困ったものだ」というようなことをね。どういう意味で言ったかわかりませんが……。

手島

先生は書に対して、実用ということをかなり重要に考えておったわけですよ。「書は実用にして芸術を兼ねるものであることを忘れてはいかん」とよくおっしゃっておられた。読めない字なんてことになったら全然問題にしなかったんじゃないですか。

比田井

そうですよ。だからぼくは天来が今生きていれば、それこそ本当に、破門の第一号になったろうね(笑)。

田宮

そうしますと、非常にここが大事なところだと思いますし、今日の座談会の結論になってもいいと思いますが、今、私たちの世代では比田井天来が「現代書の父」とか「現代書道の先駆者」とかいうかたちで称されるために、南谷先生のことを言うわけではありませんが、世に流行している前衛書もあたかも天来先生からすべて出ているような印象を受けるきらいがあるわけですね。で、手島先生はそこのけじめといいますか、書のギリギリの限界を天来先生からこういうように聞いた、とおっしゃられて線を引かれたと思うんです。これが現代の書をこれから考えて行く上でも非常に重要なポイントでしょうね。

桑原

九州の人で、かつて私に手紙をくださった方があるんです。「あんたの説に従えば天来先生は古典の権化だとか言っている。ところが一方じゃ天来先生が前衛の始祖だとも言っている。どっちが本当なんだ」と聞いてきましたので、「どっちも本当だ」と。先生の思想の中には確かに前衛的なものもあったし、それからさっきからしばしば出ているように古典をしっかりやらなければならない、古典をやった者が何をやろうと大きな枠の中にはまればそれでいいんだとも言う。だから一見、低い段階というか狭い見解からすれば矛盾のようだけど、一つ上の立場から見れば矛盾でも何でもないんですね。

手島

先生はああいう肚の人でしたから、人の話で必ずしも賛成せん場合でも「それは違う」とはっきり言わない場合もあったね。いい加減に流して聞くから、俺と同じ意見だと考える人もあるわけね。そういうところが先生の大きさでもあったわけですが、誤解も出てくる。先生自身にも考え方の揺れもあったしね。その揺れによっては正反対のことが出る場合もあったりして、半分ずつ聞けば全然違った方向に行っちゃうこともあるわけですよね。いつも一つのところにとどまってはいないわけで、仲々つかみにくいですよ。

比田井

だからある人は前衛の始祖だなんて言うかもしれないけれど、今の前衛のものを見るとね。前衛の始祖なんて言われるととても困る。天来はきっとおこると思いますよ(笑)。

金子

天来先生は今の書道界のどこにもないような独特の社中のムードをつくっていきましたね。例えば一本会というのをつくる。日曜の稽古のあとみんな残って、雑談をしたり碁を打ったりするうちに食事になる。お膳にお酒がついて宴会に入るわけです。先生も一本だけはやる。あまり沢山呑まれちゃ困るんで(じきに二本、三本になるんですが)、とにかく一本会。その席上でも、三十も四十も年の離れた若い者たちの勝手な議論に興味を示して、じっと聞いていましたね。

比田井

その一本会の徳利が四本残っていますよ。「節酒同盟一本会長比田井天来」と書いてあるのですが、それに大小があるんです。酒に強い者は大きな一本、弱い者は小さな一本というわけで、予定を立てて飲めということですね。

その一本会の徳利が四本残っていますよ。「節酒同盟一本会長比田井天来」と書いてあるのですが、それに大小があるんです。酒に強い者は大きな一本、弱い者は小さな一本というわけで、予定を立てて飲めということですね。

手島

一本会はしまいには五十銭の会費でやったんですね。「五十銭特ってこい」ということでね。「先生たった一本ですか」「バケツでも一本!」とね(笑)。

比田井

それはね、経済的な問題じゃないんですよ。自分の健康のために、それ以上呑まないようにする、という気持ちもあるんですね。

金子

現代の書道界の師弟関係と、天来先生と私どもの師弟関係とを比較すると、形の上でも、思想的にも、人間的な情味においても全く異質なものですね。ああいうのは今、どこの社中にもない。私はそうありたいと私の社中に対して努めていますが、どうも遠く及びません。

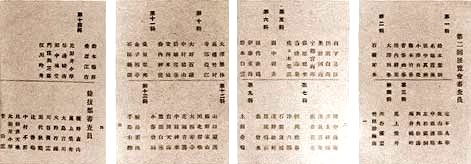

それから、先生の逸話としてもう一つ記憶しておかなきゃならんのは、昭和十二年に大日本書道展の第一回展が開かれて、審査の第一日の夕方審査の結着がついた。みなの投票で最大公約数が出たわけですね。先生がご覧になって、自分の主宰する大日本書道院の第一回目の審査結果として承認できん、というんですよ。それで夕方四時頃から夜中までかかって全部、天来先生の単独審査でやり直したわけです。

大日本書道院第2回展審査員名簿

翌年の第二回展は、今度は審査員を十四科に分けたんです。科を十四作って、グループごとに二、三人ずつ組ませて、同派と思われる連中は一緒になって科目を担当した。翠邦先生と私は第十一科。全部で二百点ぐらい集まったかなあ…。

田宮

何科に応募してもいいんですか。

金子

そうなんです。そういう新奇なことをやったんですね。事業的な展覧会の在り方についても理想を求めて、とにかく自分の師風を真似たものは採らんと主張なされたね。実際に事業にすると、なかなか出来ないことですけれどね。

桑原

根本にはね、芸術の審査を多数決で決めることには弊害がある。そこから出発しているわけです。やっぱり単独審査がいいという……。でもやってみたけれどこれにも多少問題があったわけですね。

手島

それとね、芸術というものは時代を超越せにゃいかん。一、二代で評価が決まっているようなものでも、次の時代には全然わからんと。審査というものは審査員の見識というものが非常に物を言うと。例えば江戸の時代に展覧会をやって、市河米庵と巻菱湖と貫名菘翁と三人で審査させたら貫名は必ず負けると言うんです。それを今日にあてはめたら、とんでもないおかしな結果が起こるだろうと。ですから審査員個人の責任にしてしまわないかんと。展覧会の責任にすると、ずーっと永久に物を言うわけでしょう、そういうことを言って、まあ例えの話だけれどもなるほどと思ったですね。

金子

もう一つ思い出すのは、天来記念館を郷里の信州・望月町に造ろうということになった。それで町会議員がみんな集まり、われわれも呼ばれて相談を受けました。地元としてはたしか予算が二千万円か三千万円という原案を出されたんですね。それでぼくは咄嵯に立ち上がって、「到底そんなものじゃ、天来先生を顕彰する仕事は出来ん。最低七千万から一億を目途にしなければ物にならんでしょう」と提案した。村の人がびっくりしちゃって、「そんな金、村じゃ出せません」というわけです。われわれ若い時から天来先生に高恩を受けとるけれども、月謝を納めたことがない者がここに沢山おります、と。南谷先生は勿論、手島先生、桑原先生、私もまだ一銭もお払いしたことがない。ここらで年貢を収めなければ間に合わなくなるから、何とか力を合わせ、一方、全書道界の後援も得て、一億とか二億とか一つの大きな構想をもってやりましょう、ということで、ちょうどオイル・ショック直前のことでしたが、約二億円で何とかうまく行ったんですよ。天来先生ということになると、同志俄然情熱を燃やしてね、協力してくれるんですね。

天来記念館前景 第2回展会場での天来(昭和13年)

田宮

普段それぞれ別の会で活躍されていても、いざとなるとサッとまとまりますね、天来系の方はね。

金子

それほどに、天来先生を師としたことをわれわれは光栄に思っているわけですよ。今になって本当に先生の御恩がありがたいと、めぐり逢えない人に会えたということを深く思って、先生の偉大なる愛に感動しているんです。

手島

先生が亡くなってもう五十年近くなるわねえ。われわれもあの時分から見たら知恵も増えてきたんでね。今先生が生きておられたら話をしてみたいね。そうしたら話の調子もかなり合うかもしれんと思うわ・・・。

金子

それからまた天来一門はみんな仲がよくてね、相克するようなことは全然ない。やっぱり天来先生のご高徳によるものと思います。ありがたいことです。

田宮

話はなかなか尽きませんが、本日は近代書道史に関わる貴重なお話をありがとうございました。天来先生の存在と、その今日への継承を考えていくことの中に現代の書を考える鍵が隠されているように思います。