現代書道の父

比田井天来

従来の考え方では、先生から手本をもらい、それを練習することが中心でした。しかし、天来はこれに異議をとなえます。 一つの技法に習熟し、うまくなることが書の目標ではない。そうではなく、三千年以上にわたる歴史の中で追求されてきた多くの書を知り、 多彩な表現力を身につけて、独自の書を書くことが書の目標だと説いたのです。

実用書はとにかく、いやしくも趣味としまた芸術として書を学ぶ者は、先生につくのもよいが、先生の流儀に固着してしまってはよくない。 先生についても、その将来の手本とするものは古法帖および古碑版でなければ大成することはできない。

天来が生まれ育ったのは長野県の中山道沿い、代々名主をつとめた名家で、文人墨客の絶えることがなく、文化的な刺激にあふれていました。 自由な空気の中で育った天来は、少年の頃から書を好むようになります。しかも手本は最初から書の古典だったと、みずから記しています。

わたしは小学校に入学したころから、法帖および碑版から書を習っていた。碑版や法帖は、けっして初学者の近寄れないような難しいものでは ないのである。初学のさいに悪い手本を習うと、その悪い癖を改めるのにおおいに骨が折れるから、はじめから最上の手本について学ぶことが もっとも肝要である。

「書の楽しみは臨書にある」と語った天来。手本は、中国は唐代以前、日本は平安時代以前の書の古典です。

もちろん肉筆はあまり残っていませんが、書道の手本にするために肉筆を石に刻し、これを拓本にとったものが残っています。

これらを広く学ぶことを、天来は強く主張しました。

天来は臨書の仕方を三段階に分けています。

臨書第一期は絶対的手本本位、一点一画ゆるがせにしないように注意をして、

できるだけ写実的に臨書します。大切なのは、自分が好きな古典だけでなく、嫌いな古典も臨書すること。

自分が理解できない古典に取り組むことは当然苦痛が伴いますが、しだいにそのすばらしさがわかるようになります。

臨書をすることによって、小さい自分を捨て、成長していくのですが、そうすることによって、

今まで自分の個性だと思っていたものが単なる癖であり、真の創造の邪魔をするものであったことに気づくのです。

臨書第二期は自分本位の時代。自分の主義(用筆法)を決めて、どんな古典もこれにあわせるつもりで臨書をします。

一年ほど継続し、古典が自分の用筆法とあわないと感じたら、それは用筆法が間違っているので、また第一期に戻り、

もう一度やり直します。

臨書第三期になると、手本本位でも、自己本位でもなく、自分と手本が知らず知らず融合して、臨書に余裕が生まれ、

作品が自然になって、臨書というより創作のように見えるようになります。これが臨書の最高のものですが、

これで卒業というわけではありません。常に臨書を続けることによって、学んできた名家の筆跡の中から、

甲から一分、乙から二分というように、自分の天性に近いところが自然に集まり、一体となって、

現代人はもとより過去にもなかった新しい表現が生まれます。これこそが真の個性なのです。

次に、天来の臨書をご紹介しましょう。

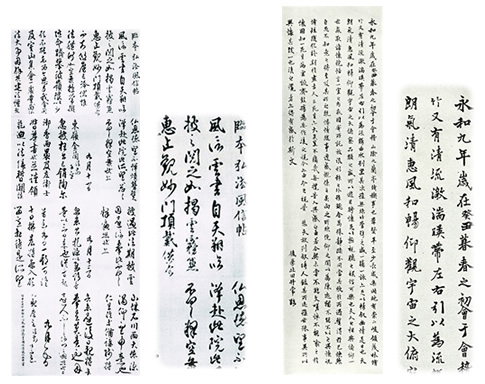

上京する前の臨書二種。几帳面で写実的な臨書です。

左:臨空海風信帖 25歳 右:臨蘭亭序

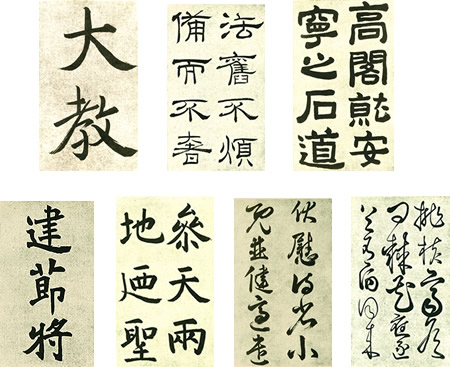

上段 左:臨雁塔聖教序 右:臨張猛龍碑

下段 左:臨鄭羲下碑 右:臨温泉銘

上段

左:臨雁塔聖教序 中:臨礼器碑 右:臨ほ閣頌

中段

左:臨張猛龍碑 中:臨孔子廟堂碑 右:臨王慈柏酒帖

下段

左:臨張旭五言詩帖

天来没後、天来の門下たちは師の教えに従い、古典臨書を学書の基本として、それぞれが異なった書の世界を拓きました。 それが「前衛書」「近代詩文書」「少字数書」という、戦前はなかった分野です。 作品は、天来の生誕地にある「天来自然公園」の石碑に見ることができます。