みやと探す・作品に書きたい四季の言葉

連載

新涼・夏の終わり

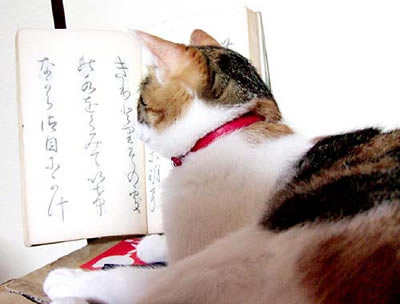

「泉鏡花集」を開くみや

1 やがて死ぬ気色は見えず

19.8.31(東京都清瀬市)

平成19年8月はまことに暑い夏でした。猛暑日や熱帯夜の日数など、気象上の記録が次々更新される中を、鉄道のレールが熱膨張でゆがんだり、自宅に居て熱中症で死亡する人があったり、唖然とするような事故の報道が続きました。また、各地で蝉の大発生を聞きましたが、蝉には暑い方が良いのでしょうか。俳人横井也有[尾張藩士・元禄15(1702)〜天明3(1783)]の『虫百譜』に蝉の記事として「日ざかりに鳴きさかる頃は、人の汗絞る心地す。中略 「やがて死ぬ気色は見えず」と、このものの上は、翁の一句に尽きたりといふべし(この虫については、翁の詠んだ一句に表し尽くされていると言って良いだろう)」とあります。この翁とは芭蕉のこと、詠んだ句とはこれです。

やがて死ぬ気色[けしき]は見えず蝉の声

蝉の声はあの体の大きさからしても不思議なくらい大きな音量です。我が家の庭でも夜中も含めてほぼ一日中よく通る声が響き合っていました。森の側や木の多い公園が近いお宅では、暑さに加えてこの声でひどく寝苦しかったという話も聞きました。夏に弱っている人間の耳に、同じ暑さの中にいてひるみもしない大合唱は、まるで鳴く機械のようにタフなものに聞こえます。生き物離れした不気味な感じとも言えます。その意味で芭蕉の句には共感いたしますが、実際のところ、我が家の庭には蝉の骸をそれはたくさん見ます。自然に命の尽きたものもいるでしょうし、見ていると、鳥が狙って捕るのです。突いて、柔らかいところを食べてしまいます。みやもいます。みやは上手にくわえて傷つけません。ヒゲをプルプルさせていかにも嬉しそうにしているところを、たちまち家族に横取りされるので、多分不満でしょう。逃がしてやりますが、一度捕られた蝉がその後無事だとは思えません。寿命を縮めていることでしょう。ですから、暑さをものともしないかの彼らの声を聴いていても「死ぬ気色は見えず」とまでは思い寄りません。

19.8.28(東京都清瀬市)

毎日を蝉の声に包まれているように感じていましたが、庭の蝉には涼しいひぐらしの声が増えています。『虫百譜』では、

日ぐらしは多きもやかましからず。暑さは昼の梢に過ぎて夕べは草に露おく頃ならん。

つくつくぼふしといふ蝉は、つくしこひしともいふなり。

「筑紫の人の旅に死して、このものになりたり」と世の諺[ことわざ]にいへりけり。

などとあります。蝉と蜩(ひぐらし・カナカナ蝉とも言い、ツクツクボウシはまた別の種類)とを分けて別虫扱いにするのは既に『万葉集』の頃から始まっています。蜩は夏の終わり、秋の初めに鳴く虫で、そのすっきりした音色に季節の変わり目を思うのは現代人も古代の人と変わりません。

19.8.26(東京都清瀬市)

さらに、いつの間にか、深夜の蝉は下草にすだく虫の声に替わっていました。数日、雨が来て、やはり季節は移ってきています。夜風がひんやりしてまいりました。8月19日が今年の立秋でした。

2 秋の気配

伝統的な季節感覚では、秋はまず風で到来を知るのでした。炎暑に疲れた体にふと感じる心地よい空気のそよぎ、涼しいと感じられる幸せ、それが秋の気配なのでした。和歌では立秋の歌はみな風を詠んでいます。

秋立つ日詠める

秋来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞおどろかれぬる

藤原敏行『古今和歌集』169

川風の涼しくもあるか うち寄する波とともにや秋は立つらむ

紀貫之『古今和歌集』170

この「秋 立つ」とあるのが立秋を表します。「立つ」はものごとの様子がはっきり分かるように外に現れること、秋が「立つ」のは、秋の様子がはっきりと辺りに現れてきたことを意味します。涼しい風はそのひとつの表れと見なされました。秋はこの後、萩や菊などが咲き、散り、木々は紅葉し、落葉するという「形」を伴った風情を見せて、美しい歌の材料を数々提供します。その先駆けとなる初秋は季節感を視覚で表すものよりも、まず皮膚の感覚や聴覚で伝える歌が多いのです。この時期に自然にある目に見える動植物が乏しいわけではありません。厳しい夏を過ごしてきた、いささか疲れた人々が歌いたい歌の種類が、こういうものであったのだろうと思われます。

19.8.31早朝、木々を映す川面(東京都清瀬市)

3 西風

漢文では西が秋を示す方角で、「西風」が秋風を表すことがあります(東を春の意味で用いるのと同じです)。それを承けて日本の文学でも秋の風は西風です。漢詩に多用された後は、近代詩がその流れを承け継いでいます。現代、といってもすでに昭和の詩歌になりましたが、矢沢永吉が歌ったバラード「時間よ止まれ」(作詞 山川啓介)の一節に「思い出になる恋と西風が笑うけれど」とある西風も、いかにも初秋の風で、やや涼しく吹いて、夏の恋のはかなく終わる予感を漂わせています。歌の言葉は意外に伝統を残しているものだと感じました。言葉には、おそらく使う者も意識しないところに、その言葉がたどってきた歴史に基づく正統な使われ方があるのです。

19.8.31(東京都清瀬市)

【文例】

[漢詩]

・秋風辞(秋風の辞) 漢 武帝

秋風起兮白雲飛

草木黄落兮雁南帰

蘭有秀兮菊有芳

懐佳人兮不能忘

汎楼船兮済汾河

横中流兮揚素波

簫鼓鳴兮発棹歌

歓楽極兮哀情多

少壮幾時兮奈老何

秋風起こりて白雲飛び

草木黄落して雁南に帰る

蘭に秀[はな]有り、菊に芳[かをり]有り

佳人を懐[おも]ひて忘るる能[あた]はず

楼船を汎[うか]べて汾河[ふんが]を済[わた]り

中流に横たはりて素波[そは]を揚[あ]ぐ

簫鼓[せうこ]鳴りて棹歌を発[はつ]し

歓楽極[きは]まりて哀情多[おほ]し

少壮幾時[いくとき]ぞ老を奈何[いかん]せん

註:簫 ふえ。簫鼓:ふえと太鼓。

・秋思 晩唐 許渾

*樹西風枕簟秋(*は玉偏に「其」字)

楚雲湘水憶同遊

高歌一曲掩明鏡

昨日少年今白頭

*樹[きじゆ]の西風 枕簟[ちんてん]の秋

楚雲[そうん]湘水[しやうすい]同遊を憶[おも]ふ

高歌[かうか]一曲明鏡[めいきやう]を掩[おほ]ふ

昨日は少年 今[いま]白頭[はくとう]

・早秋答蘇六 より二句 中唐 白居易

但喜暑随三伏去

不知秋送二毛来

但[ただ]暑[しよ]の三伏[さんぷく]に随[したが]ひて

去[さ]ることを喜[よろこ]ぶ、

秋[あき]の二毛[にまう]を送[おく]り来[きた]ることを知らず。

註:三伏 夏の末で立秋の前後30日の最も暑い時期。

初伏・中伏・末伏の

各10日を併せた30日。

『和漢朗詠集』208 早秋

・秘省後聴 より二句 中唐 白居易

槐花雨潤新秋地

桐葉風涼欲夜天

槐花[くわいくわ]雨に潤[うるほ]ふ新秋[しんしう]の地、

桐葉[とうえふ]風[かぜ]涼[すず]し

夜[よる]ならんと欲する天。

『和漢朗詠集』209 早秋

[和歌]

・秋来ぬと目にはさやかに見えねども

風の音[おと]にぞおどろかれぬる

『古今和歌集』169 藤原敏行

・川風の涼しくもあるか

うち寄する波とともにや秋は立つらむ

『古今和歌集』170 紀貫之

・うちつけにものぞかなしき

木の葉散る秋のはじめになりぬと思へば

『和漢朗詠集』207

◎『後撰和歌集』諸本には作者は大中臣能宣と。

・秋立ちていく日[か]もあらねど

この寝[ね]ぬる あさけの風は袂[たもと]さむしも

『拾遺和歌集』 安貴王

◎『和漢朗詠集』に作者志貴皇子とあるのは誤り。

・わが袖にけさは涼しき風たちぬ

もとのあつさにかへらずもがな

『三拙集』阪正臣 新涼到

・蝉の声まだのこれども

秋風の宿[やどり]となりぬ産土[うぶすな]の森

『三拙集』阪正臣 秋風

19.8.15(東京都清瀬市)

[俳句]

・やがて死ぬ気色は見えず蝉の声 芭蕉

[近現代詩・訳詞]

・夏の夜 ポオル・フォウル

上田敏訳(『牧羊神』大正9年)

蟋蟀[こほろぎ]が鳴く夏の夜の青空[あをぞら]のもと、神、仏蘭西の

上に星の盃[さかづき]をそそぐ。風は唇に夏の夜の味[あぢはひ]を伝ふ。

銀砂子[ぎんすなご]ひかり涼しき空の為、われは盃をあげむとす

夜の風は盃の冷[ひや]き縁[ふち]に似たり。半眼になりて、口なめずりて

飲み干さむかな、石榴[ざくろ]の果[み]の汁を吸ふやうに満天の星の涼しさを。

昼間の暑き日の熱のほてり、未だに消えやらぬ牧の草間に横[よこた]はり、

ああこの夕[ゆふべ]のみほさむ。空が漂ふ青色[あをいろ]のこの大盃を。

・ 秋の歌 より第1連 シャアル・ボオドレエル

永井荷風訳

吾等[われら]忽[たちま]ちに寒さの闇に陥[おちい]らん。

夢の間[ま]なりき、強き光の夏よ、さらば。

われ既に聞いて驚く、中庭の敷石に、

薪[たきぎ]を投込むかなしき響。

◎『狭き門』(アンドレ・ジイド)でも主人公がこの一節を口ずさむ。

「秋の歌」ことに引用の一連、冒頭の二句は一世を風靡した。

・ 秋の日 ライナー・マリア・リルケ

藤原定訳

主よ、すでに秋です。夏は実に偉大でした。

日時計の上に あなたのかげをおいてください。

そして 風を放ってください。

◎『世界名詩集』(岩波書店 山本和夫編)より、表記は本のまま。

「海の墓地」より第24連(最終連) ポール・ヴァレリー

白井健三郎訳より抜粋

風が立つ……いまこそ生きねばならぬ!

大気は わたしの本を開き また閉ざす、

浪は しぶきに砕け 岩岩から ほとばしる!

飛べ、目くるめく 本の頁よ!

破れ、波よ!よろこびの水で 破れ

白い帆の すなどる この 静かな屋根を!

◎上記は小説『風立ちぬ』(堀辰雄)に引用され、表題ともなった詩の一節

「風立ちぬ いざ生きめやも」の原詩、該当部分の日本語訳。

「生きめやも」は生き・め(助動詞「む(意志)」已然形)・やも

(助詞、反語「〜か、いやそうではない(そうはできない)」の意)。

従って、文法的に直訳すれば「生きようか、いや生きない(生きること

はできない)」、あるいはむしろ、はっきりと「死のう」の意味になる。

作品の解釈と絡め、原詩の「生きねばならぬ」の意を顧慮して、これを

「生きていこう」という前向きな意味に採る説が多い。

しかし、言葉の本来の使い方に反する意味を付与するのは無理である。

仏文専攻で原詩に明るく、かつ日本古典語にも造詣が深かった堀辰雄が

あえて原詩に手を加えた訳を付け、「生きめやも」と反語で言うのならば、

そう表現されるべき内容があるのであろう。少なくとも、原詩のように力

強く「生きねばならぬ」とは言いきれない複雑な感情を潜めているのでは

あるまいか。

19.8.27(東京都清瀬市)

・『オネーギン』より プーシキン

北村順治訳

もう空は秋の息づかいをみせている

陽の光もやがておとろえ、日はだんだんと

みじかくなった。森や林の神秘な影が

荒れすさぶ木枯らしのひびきとともに

引きはがされた野には さぎりがたちこめ、

ながれるかりは、あのさわがしいキャラバンのように

たえず南の方へつづいている

こうして だいぶ たいくつな季節が

近まってきた。

◎『世界名詩集』(岩波書店 山本和夫編)より、表記は本のまま。

・ 小オキキリムイが自ら歌った謡

「この砂赤い赤い」(ユーカラ)より抜粋

知里幸恵訳

銀の小弓に銀の小矢を番[つが]えて、

鹿の群のあとへ矢を射放すと、

天上から、銀の風、清い風が吹き降り、

牡鹿の群は別に、

牝鹿の群はまた別に、

山の木原の上へ吹き下ろされた。

・ はつ秋 佐藤春夫『車塵集』

白蓮[びやくれん]さきて風は秋

ねざめ切なく見かへれば

雲あしはやき夕[ゆふ]ぞらの

夜半[よは]や片しく袖に降るらん

・ 秋 八木重吉『秋の瞳』

秋が くると いうのか

なにがものとも しれぬけれど

すこしづつ そして わずかにいろづいてゆく

わたしのこころが

それよりも もっとひろいもののなかへ くずれてゆくのか

◎『日本詩人全集18』(新潮社)より、表記は本のまま。

・初秋の朝飯 より前半 北原白秋『芙蓉の季節』

正眼[まさめ]に観[み]入る

白芙蓉[しろふよう]。

幽[かす]かに聴くは

瀬のひびき、

秋はすずしき山水[やまみづ]に

時たま涵[ひた]るわがこころ。

・ 初秋の空(二階の書斎より)

北原白秋『芙蓉の季節』

ああ、あの瑠璃の満ち満つ

空の深さ。

ああ、この緑と薄黄との

輝く孟宗[まうそう]を透かして。

未[いま]だに激しい残暑の日射、

つくつくほふし、

しかもいち早い秋の微風は

揺れうごく笹のしだれを越す。

あ、揚羽が来た、黒い翅[はね]を張つて、

ひらひらと潜り抜ける。

親しい、それも厳かな

吹かるる、おのづからの姿。

季節は風と光に乗る、

凡ては流るる、ありの儘に。

まかせよ、さながらの薫りを、

まかせよ、寂びと撓[しを]りと。

ああ、あの瑠璃の満ち満つ

空の深さ。

ああ、この緑と薄黄との

輝く孟宗[まうそう]を透かして。

・ 果物 八木重吉『貧しき信徒』

秋になると

果物はなにもかも忘れてしまって

うっとりと実のってゆくらしい

・ 夏の終り 伊東静雄『反響』

夜来の台風にひとりはぐれた白い雲が

気のとほくなるほど澄みに澄んだ

かぐはしい大気の空をながれてゆく

太陽の燃えかがやく野の景観に

それが落す静かな翳は

・・・・・・さよなら・・・・・・さよなら

・・・・・・さよなら・・・・・・さよなら

いちいちさう頷く眼差のやうに

一筋ひかる街道をよこぎり

あざやかな暗緑の水田[みづた]の面[おもて]を移り

ちひさく動く行人をおひ越して

しづかにしづかに村落の屋根屋根や

樹上にかげり

・・・・・・さよなら・・・・・・さよなら

・・・・・・さよなら・・・・・・さよなら

ずつとこの会釈をつづけなが

やがて優しくわが視野から遠ざかる

・ 夏の弔ひ 立原道造『萱草に寄す』

逝[ゆ]いた私の時たちが

私の心を金にした 傷つかぬやう傷は早く

復[なほ]るやうにと

昨日と明日との間には

ふかい紺青[こんじやう]の溝がひかれて過ぎてゐる

投げて捨てたのは

涙のしみの目立つ小さい紙のきれはしだつた

泡立つ白い波のなかに 或る夕[ゆふ]べ

何もがすべて消えてしまつた!筋書どほりに

それから 私は旅人になり いくつも過ぎた

月の光にてらされた岬々の村々を

暑い 涸[かわ]いた野を

おぼえてゐたら 私はもう一度かへりたい

どこか? あの場所へ (あの記憶がある

私が待ち それを しづかに諦めた――)

・ 夏の死 より第1連 立原道造『夏の旅』

夏は慌ただしく遠く立ち去つた

また新しい旅に

・ 或る風に寄せて より第1連 立原道造『暁と夕の詩』

おまへのことでいつぱいだつた 西風よ

たるんだ唄のうたひやまない 雨の昼に

とざした窗[まど]のうすあかりに

さびしい思ひを噛みながら

[唱歌・童謡]

・かなかな蝉 谷口武

かなかな蝉の なく声に

夕風小風が 流れます

かなかな蝉の なく声の

はては遠いし 日は赤い

かなかな蝉が なきやむと

星が水田に うつります

・ 風にきけ 茶木滋

知らないことなら風にきけ

風はなんでも知っている

お城の塔の夕やけに

雀の子どもはうたいます

野山に花の咲く頃は

月はメロンにけむります

海のむこうのお国でも

子どもは元気であそびます

月のよい夜はお星さま

空のむこうでねむります

坊やがぐっすりねつく頃

肉桂の粉はまかれます

風はお話してくれる

僕らのすこしも知らぬこと

暑い時期は本当に大の字です。

ただ、前足は真横には広がらないので、

ちょっと変な形。

4時まで熟睡のあと、家族を起こして庭の探索!

日の出もゆっくり遅くなってきています。