南谷の軌跡 2冒険

2022年4月7日

南谷の軌跡 2冒険

2022年4月7日

前回の「南谷の軌跡 1古へ還れ」で、1946年から1953年にかけて、古籀彙編からイメージを得た作品をご紹介しましたが、この時期、南谷の私生活が大きく変化しました。

1946年、妻、きく子を喪った南谷は、傷心を抱いて鎌倉に帰りました。

千葉にあった地理調査所(もと陸地測量部、現在の国土地理院)に勤務しましたが、1948年、母のすすめで、その門人の山枡康子と結婚し、地理調査所を退職して、1951年に製版会社「横浜精版研究所」を設立します。

父の助言に従い、書道とは別の方法で生計を立てようとしたのです。

最初は、横浜特産の絹にプリントをするなど試行錯誤を続けますが、ようやく方針が決まると、3年間の努力によって会社経営は軌道にのり、書に専念することができるようになりました。

1954年の秋、毎日書道展で出会った美術評論家がこう言いました。

「抽象絵画と前衛書との相違点は、用材の相違以外には考えられない。」

それに対して南谷は反論します。

「書の芸術的本質は鍛錬された筆線による表現にあるので、(筆・墨・紙といった)用材は単なる媒体にすぎない。」

これを証明するために、南谷は新たな実験を始めます。

なんと、キャンバスと油絵の具を使ったのです。

選んだモチーフは「電」です。

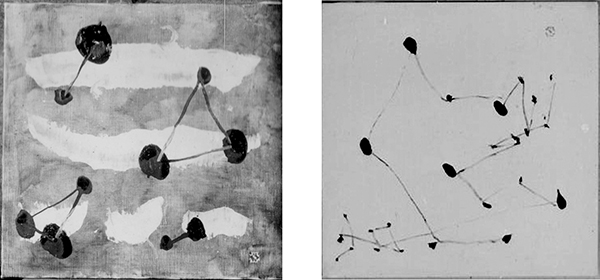

左は「作品1 電第1」(1945年)、右は「作品9 電第2」(1951年)です。

画宣紙に墨で書かれています。

左は「作品16 電第3」、右は「作品17 電第4」。

1955年の作品で、キャンバスに油絵の具が使われています。

バックに絵の具が塗られていますが、モノクロの小さい写真しか残っていないので、色はわかりません。

作品22と似た色合いだったのかもしれません。

画面はシンプルになり、太い線は澄んだ響きを湛えています。

作品17とよく似た作品を揮毫している写真です。

最初の2カットでは太い書筆を用い、右のカットでは細い書筆を用いています。

後の南谷は書き始めから終わりまで一貫した動きにこだわりますが、ここではまだ自由に書いています。

一番右の写真には、当時研究をしていた「飛白」の作品が写っています。

「電第3」と「電第4」の次に発表された作品、「作品18」と「作品19」です。

宙を漂う丸い形と細い線。

軽やかなリズムが感じられます。

これらも色は不明です。

続いて「作品20 電第5」と「作品21 電第6」が書かれました。

太い線はさらに力強く、「作品21」では激しい動きが紙面を支配しています。

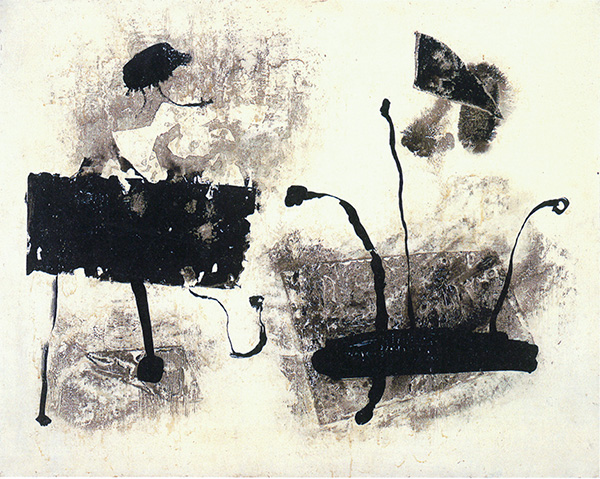

「作品22」(千葉市美術館蔵)。

ここまでが1955年の作品です。

「電」と同じくカンバスに油絵の具が使われていますが、副題はついていません。

ゆるやかな太い線と、複雑にからみあう細い線。

既成の文字から離れることにより、自由でダイナミックな空間が誕生しました。

翌1956年になると、マチエールへの憑かれたような探求が始まります。

作品25(新潟県立近代美術館蔵)

ファイバーボード(植物繊維を主原料にして作った、板状の建築材料)に墨で書いた作品です。

上の写真は前衛書家を取り上げた週刊朝日(1956年2月5日号)の記事。

油絵の筆を使っているように見えます。

作品26(香港のM+美術館蔵)

ファイバーボードにラッカーを塗り、水を引いた上に墨で書いてにじませています。

作品31(千葉市美術館蔵)

ファイバーボードに墨で書かれていますが、紙による転写の技法が用いられています。

作品38

ファイバーボードに油絵の具を塗り、ゴムタイヤの破片で引っ掻いた作品。

飛白の手法が応用されています。

作品46(ロックフェラー三世夫人蔵)

拓本の上に墨で書かれた作品です。

軸装されています。

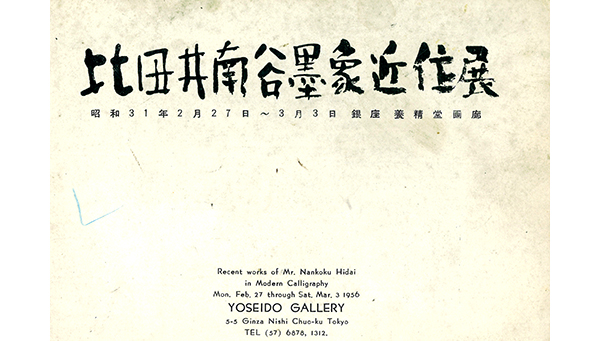

1956年2月、銀座養清堂画廊で初めての個展が開催され、作品23から作品37までの15点が展示されました。

その創造力の旺盛なことは、天来先生の血を享けた人として、果せるかな、期待に答えてくれたと、嬉しく思ったのである。

その作品は心線と称するように純粋な抽象で、従来の書の形式を破ったものであるが、君は深く古典を修めただけに、伝統を創造的に生かし、いかに形式や素材や材質が旧来と違っていても、その底に揺ぎない伝統がひそんでいることが認められる。(上田桑鳩)

氏の作風を見るに、所謂大道をひたむきに進んでいると感ぜしめ、しかも父天来翁と対蹠的立場にある事はすぐれた見識と謂わなければならない。

天来翁の渾朴壮大な意力的なのに対し、氏はむしろ情趣的であり、新鮮にして明敏、秋毫の未兆をも見極めんとする感覚のたしかさはすばらしい。(金子鷗亭)

たとえ文字性から離れても、書の先人達によって、三千年の間に培われ練り上げられた書の心と美から断絶したり、或はこれを捨ててしまっては無意味だと思います。

たとえばバルトークは、十九世紀の音楽と全くかけ離れた、新しい型式の四重奏曲の中に、ベートーベンの感動的な楽節をそのまま用いている程、古典と結ばれているように思われます。(比田井南谷)