褚遂良 雁塔聖教序を学ぶ

2020年9月4日

褚遂良 雁塔聖教序を学ぶ

2020年9月4日

書の古典の学びかた第四回 褚遂良書「雁塔聖教序」を学ぶ

褚遂良(ちょすいりょう・596〜658)は銭塘(今の浙江省杭州)の人。

河南(かなん)郡公に封ぜられたことから、褚河南とも呼ばれます。

書と鑑識をよくし、魏徴(ぎちょう)の推薦により、唐太宗につかえました。

褚遂良は欧陽詢、虞世南と並んで「初唐の三大家」の一人とされています。

欧・虞は名君、唐太宗の庇護のもとに、職務を全うすることができましたが、40年ほど遅れて生まれた褚遂良は、649年、54歳のときに唐太宗が崩御し、翌650年に同州に左遷されます。

652年に復権して長安に戻りますが、655年に武照(後の則天武后)を皇后に立てることに反対して南方へ赴任させられ、不遇のうちに愛州(今のベトナム)で没しました。

さて、『西遊記』で有名な玄奘三蔵は、629年にインドに旅立ち、645年に657部にも及ぶ仏典を携えて帰国します。

唐太宗はこれを喜び、翻訳の完成を記念して聖教序を作り、皇太子(後の高宗)も序記を作って玄奘に与えました。

太宗の命によって文字を書いたのは褚遂良です。

建碑は653年で、現在は陝西省西安の慈恩寺境内にある大雁塔の入り口にはめ込まれています。

太宗の「大唐三蔵聖教序」と高宗の「大唐三蔵聖教序記」ふたつをあわせて「雁塔聖教序(がんとうしょうぎょうじょ)」と呼びます。

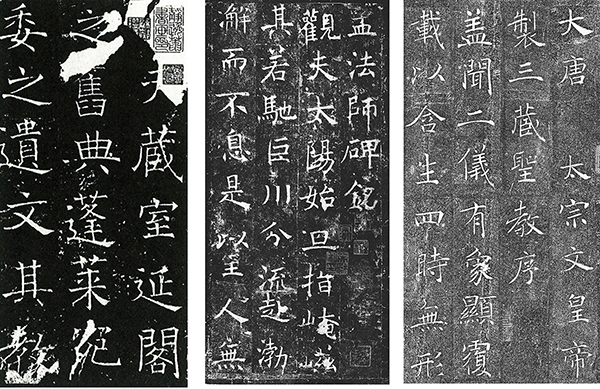

上に褚遂良が書いた代表的な書碑3種をあげました。

左から「伊闕仏龕碑」(いけつぶつがんひ・641年)、「孟法師碑」(もうほうしひ・642年)、「雁塔聖教序碑」(がんとうしょうぎょうじょひ・653年)です。

素朴でのびのびとした「伊闕仏龕碑」、みなぎった強さと理知的な結構を見せる「孟法師碑」、華麗な「雁塔聖教序」。

彼の表現の多彩さがうかがえます。

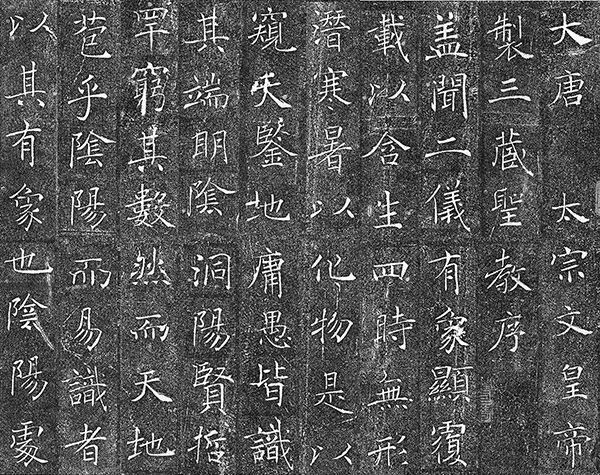

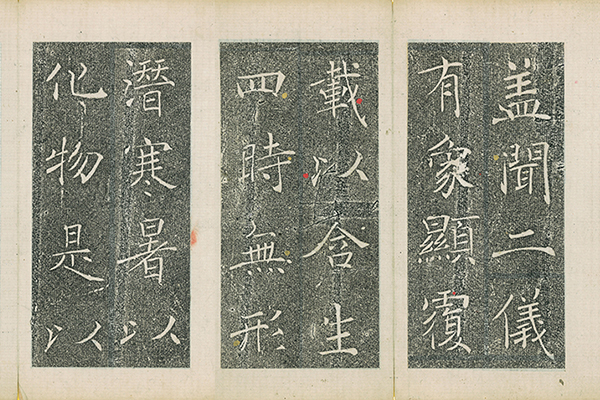

「雁塔聖教序」の冒頭部分です。

最初の「大」字の払いは凛として太く、細い線はまるで針金のような強さを持っています。

抑揚に富んだ表情、緊張に満ちた繊細な美しさ。

書道史上の最高傑作の一つといえるでしょう。

雁塔聖教序の美しさの秘密はどこにあるのでしょう。

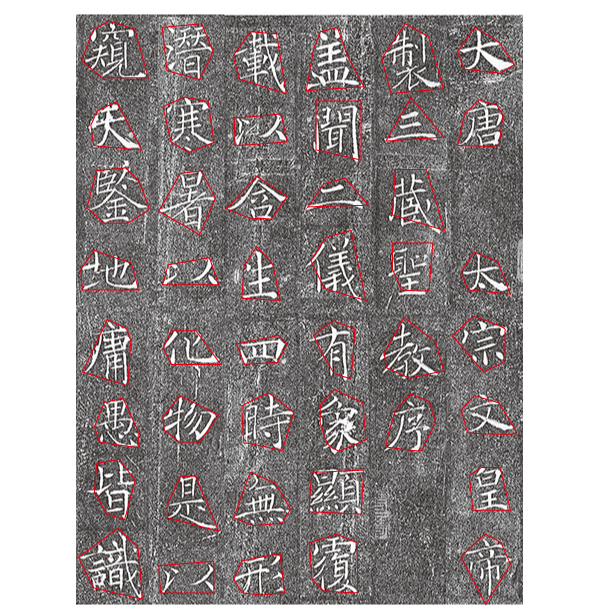

冒頭部分の字形の変化を見てみましょう。

九成宮醴泉銘と孔子廟堂碑では、方形の概形を示しましたが、雁塔聖教序の字形はもう少し複雑です。

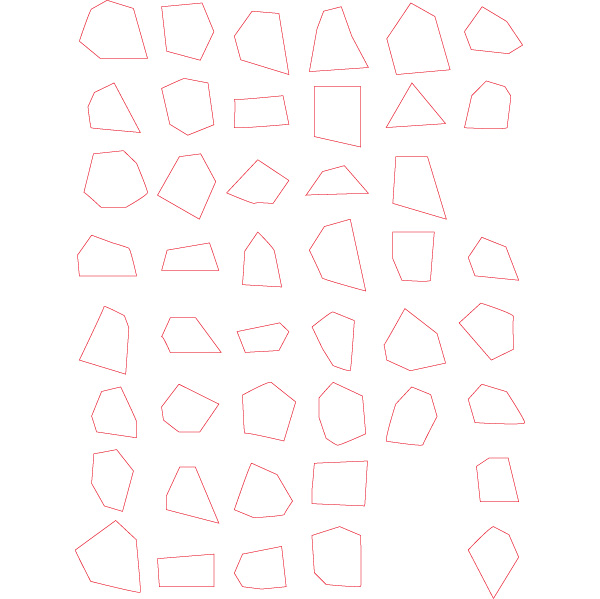

そこで試みに、それぞれの文字の輪郭をとったのが上です。

文字部分を削除して、輪郭だけにすると、

活字であれば、正方形が並ぶのですが、なんと多彩な形の文字でしょう!

これがあるからこそ、紙面に緊張感が出るのです。

臨書にも、これを活かしたいものです。

それでは、いよいよ臨書です。

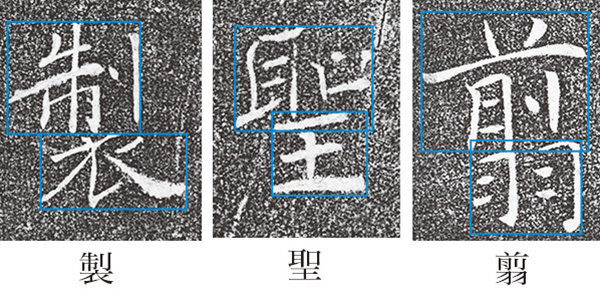

上に掲げた冒頭部分の第二行一字目「製」と、同行四字目「聖」に注目してみましょう。

バランスのよい、美しい字ですが、実は緻密な造形意識が働いています。

①下部が右にずれる

古典楷書の特徴の一つに、「上部の部品に対して下部の部品が右にずれる」という現象があります。

(筒井茂徳著『楷書がうまくなる本』(二玄社)の72ページ参照)

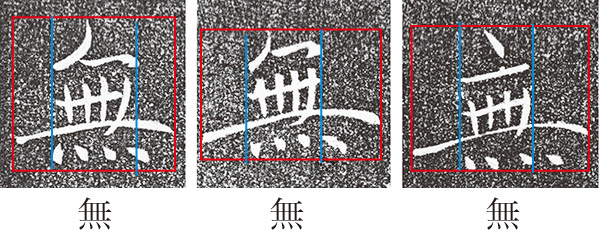

上の三文字をご覧ください。

活字では、上の部品と下の部品の左右がそろっていますが、拓本ではそろっていません。

この位置にするからこそ、ゆるぎない強さが生まれています。

このように書くのは、実は案外難しいもの。

正確な臨書をこころがけたいものです。

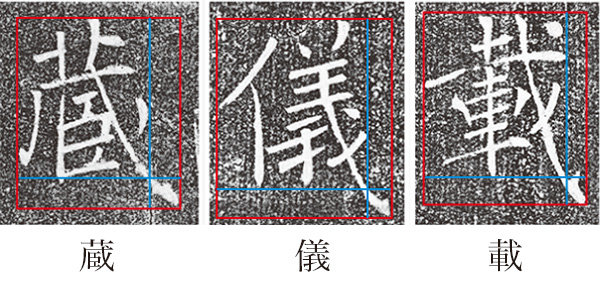

続いて、三字目の「蔵」です。

②長い戈法(かほう)

「孔子廟堂碑を学ぶ」でも紹介した「長い戈法」です。

雁塔聖教序にもあちこちに見られます。

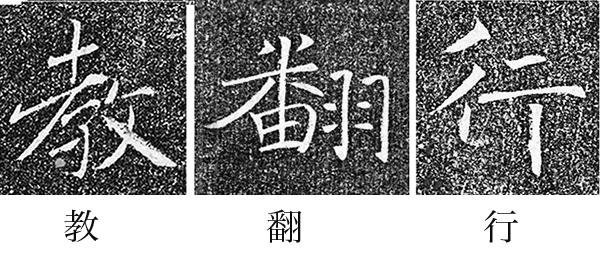

続いて、第二行五字目の「教」。

行書の筆意がまざり、流麗で美しく、しかも強さが感じられます。

形も複雑で、臨書は難しそうです。

そんなとき、上に紹介した褚遂良のほかの石碑を参考にしてみましょう。

3つの石碑から「教」字を抜き出してみました。

左の「伊闕仏龕碑」は素朴でゆったりとした形、中央の「孟法師碑」は理知的でかっちりした結構、右の「雁塔聖教序」は行書の筆意が加わった流麗な字形です。

3つの碑の文字はそれぞれ異なった表情ではありますが、根本的な構造に共通点がたくさん認められますので、うまく形がとれないときに参考になると思います。

それにしても、雁塔聖教序の「教」は、旁が下がっていますね。

こういう字はほかにもあります。

③旁の位置が下がる

下に示した活字と比較してみてください。

「教」は右上部が広く空き、「翻」「行」は旁がかなり下がっています。

①から③には、共通した造形要素があります。

それは「右下の強調」です。

この現象は唐代の楷書に共通して見られますが、スペースが限られているので、これについては改めて書きたいと思います。

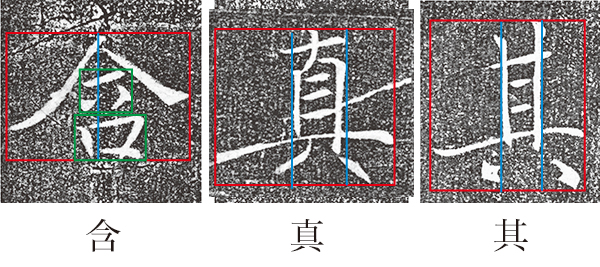

ほかにも、雁塔聖教序に特有の字形をあげてみましょう。

④左半身を広く作る場合がある。

「含」は第一画が第二画より長く、「真」と「其」の長い横画も左の方が長く書かれています。

左端「含」では、第三画以降に、①で説明した「下部の右へのずれ」が見られます。

⑤「無」の横画

雁塔聖教序では「無」が多く見られ、中には上図の中央や右端のように、四画目横画が特に長い字が少なくありません。

臨書するときは、四角目をかなり左から書き始めないとこうなりません。

右端の「無」は第一画が上部に書かれ、また異なった表情が生まれました。

さて、「雁塔聖教序」には、ほかの碑には見られない現象が見られます。

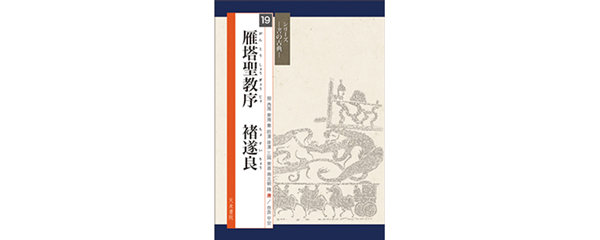

シリーズ・書の古典「雁塔聖教序」とテキストシリーズ「雁塔聖教序」の原本は、比田井天来旧蔵の小型の「袖珍本(しゅうちんぼん)」です。

この拓本は「蝉翼拓(せんよくたく)」と呼ばれ、極めて精密な方法によって採られているため、肉筆を見ているように筆の跡がよくわかります。

これは比田井天来の書法発見の端緒となったものですが、研究のあとが、金と朱の圏点となって残っています。

4行目の「無」「形」には、よく見ると金色の圏点があります。

「無」では圏点の下に点が打ってあり、「形」では左下方の圏点の右の縦画が二重になっていたり、なんだか不自然ですね。

実際の碑面はどうなっているのでしょう。

拓本の右に示した写真は、荒金大琳先生撮影の碑面一字ごとの写真集『雁塔聖教序に関する記録』(啓照SHO出版部・平成15年刊)から引用させていただきました。

拓本にあるように、碑面でも「無」は

最も長い横画が四画目で、その収筆部の右に点を、「形」は三画目外側に縦線が加わっていることがわかります。

なぜこのようなことが行われたのか、さまざまの説があります。

かつて石碑の文字は碑面に朱墨で筆書きしたのち、刻字されていました。

褚遂良は筆画を変更したい場合、もとの字に点画を補った(補筆)。

通常はこれを一筆に直して刻すのだが、雁塔聖教序の場合はもとの形をそのまま刻した、というのが、比田井南谷の説。

これが妥当だと私は考えています。

臨書する場合は、褚遂良が補筆した部分を総合的に判断すればよいと思います。

現代の書道界では、臨書するときに、正確な形より線の表情を重んじる傾向があるように思います。

しかし、線質が原本と似ていても、字形の正しい理解がなければ、優れた臨書とはいえないのではないでしょうか。

上で見てきたように、「雁塔聖教序」の文字の形は決して平凡ではありません。

長過ぎる戈法や極端に下がった旁、上部と下部の微妙なずれなど、奇異とも見える要素を含んでいます。

否、奇異な要素があるからこそ、全体が平板にならず、動感に満ち、輝いているのです。

古典名品の非凡な字形を学び、創作に挑むことが、今こそ必要なのではないかと感じています。

SHOP

褚遂良・雁塔聖教序(シリーズ・書の古典)

編者−中野遵・現代語訳−山内常正/永田徳夫・図版監修−高橋蒼石

全文収録・骨書・現代語訳・字形と筆順の解説・臨書作品にふさわしい部分の紹介