刀法新論(二)

刀法の種類と名稱について広く知られているのは、陳目耕の篆刻鍼度に引く所の、許容の十三刀法であろう。許容は説篆に「用刀には十三法有り。正入正刀法、單入正刀法、雙入正刀法、衝刀法、澁刀法、遅刀法、留刀法、復刀法、輕刀法、埋刀法、切刀法、舞刀法、平刀法」と十三種の刀法を擧げ、各刀法の下に、モットモらしい分注をつけている。

これについて、趙古泥は讀陳目耕篆刻鍼度有作の二に「十三刀法論ずること縦横、刻意して高談するも事は更に荒なり。最も怪しむ乾嘉金石の士の、也(ま)た衆口に従ひて雌黄するを」と言う。趙の言う所は正にその通りなのであるが、趙は自ら刀法について論ずる所はない。それでは乾嘉の金石の士(ここでいう金石は篆刻を指し、金石士は印人をいう)は、いかに雌黄したか。その中で最も見るべきは、林アイ(雨冠+氵+圭)の印説十則の中の「刻印の刀法は、只だ衝刀・切刀有るのみ。衝刀上と為し、切刀之に次ぐ。中に單刀・復刀有りて、千古不易なり。谷園印譜載する所の各種刀法に至りては、倶に是れ人を欺くの語なり」という。單刀・復刀とは單入・雙入のことである。林アイ(雨冠+氵+圭)のこの論は當時に在っては實に達見達識というべきであり、以後もこれを超える論を見ない。

それでは、刀法は衝刀と切刀との二法だけかというと、そうではなくて、もう一法ある。それが碎刀である。

碎刀の語は聞き慣れていないであろうから、以下に一應の説明をしておこう。魏錫曾の績語堂論印彙録の「硯林印款書後」に「風明云ふ、鈍丁の碎刀は、明の朱簡修能より出づ、と。余黄巌の朱丈亮忠の所に於て、頼古堂の修能の殘譜を見て、夙明の語を信ず。蓋し之を庭聞に得たるなり。前人丁印を論ずるに、此れに及ぶ者無し」と言い、また「呉讓之印譜跋」に「修能朱簡の碎刀は鈍丁の濫觴たり」とも言う。朱修能、丁鈍丁の刻画の鋸牙の状をなした者を碎刀と呼んだのである。これに初めて注目したのは何夢華であり、衝刀、切刀の他に、碎刀の法があることを説いたのは實に卓見であり、これを聞き直ちに理解して筆録した魏錫曾もまた卓識と言うべきである。然るにこの後、この碎刀に言及する人がただの一人もいないのはいかなるわけなのだろうか。

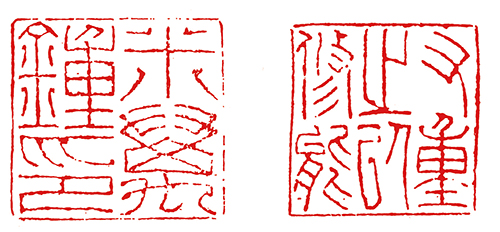

朱簡刻印

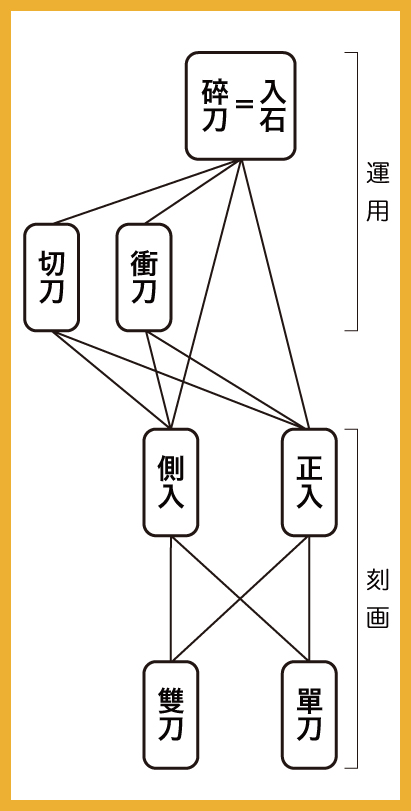

それでは碎刀とはそもそもいかなる者か。この碎刀から刀法が始まるのである。つまり、印石に刀を突き入れる。この第一刀が碎刀なのである。この碎刀よりして向うに衝き上げれば衝刀、手前に切り下げれば切刀になる。碎刀の刀口の向きは、ついで衝刀になる場合と切刀になる場合とでは逆になる。第一刀を入石して、そのまま碎刀を續けてくり返すこともあり、これが碎刀法である。刀を印石に突き入れる、つまり入石、これが即ち碎刀であり、碎刀が刀法の初まりであり、根元なのである。入石=碎刀なくしては、衝刀も切刀もないのである。碎刀、衝刀、切刀の三種が印刀の運用の基本的方法であり、今これを第一類とする。惜しむらくは、何夢華は碎刀法を見出だし、魏錫曾はそれを聞いて直ちに理解したのであるが、それが刀法の初まりであり、根元であることにまでは想い至らなかったのである。

次に第二類として、正入と側入との二種を擧げておく。これは印刀の印面に對する角度である。印刀が印面に對して真直ぐ、つまり九十度であるか、右に傾くかということである。この角度とは前後の角度ではなくて、左右の角度である。ただし左に傾くことはない。右利きだからである。

第一類の三種の刀法にそれぞれ正入と側入があるのだから、その組合せで、刀法は六種になるのである。

第三類は單刀と雙刀である。第二類の正入・側入を、正刀・側刀とも言うように、これを單入・雙入と言うこともある。一點一画を一刀で刻するか、二刀で刻するかということである。

以上、第一類は印刀の運用の方法、第二・三類は刻画の方法であり、この三類七種の組合せにより、十二種の刀法が生じるのである。それらの組合せを圖示しておいたので、それを参照されたい。ただし、これはリクツとしてそうなるのである。雙刀の場合は、正入であるか、側入であるかは、ほとんど考える必要はないという例もあるからである。

前述の、許容の十三刀法の中、正入正刀法、單入正刀法、雙入正刀法、衝刀法、切刀法の五法は、私が上述した三種三類の法を單獨に、または二つを組合せるなどして全く倫次なく、他の澁刀法、留刀法などの八法は、上述の三種三類の法を運用する際の、強弱輕重、緩急遅速、抑揚頓挫の變化による者に過ぎず、わざわざ一つの刀法として名稱を立てるほどの者ではあるまい。

- 2023.04.12草書字形の古體と新體

- 2018.09.26刀法新論(二)

- 2018.08.30刀法新論(一)

- 2018.05.09西川寧氏と柴錬「眠狂四郎」

- 2018.04.20売据と唐様で書く三代目

- 2018.04.06「何期須傳」の由来

〒140-0001 東京都品川区北品川1-13-7 長栄ビル7F

〒140-0001 東京都品川区北品川1-13-7 長栄ビル7F