第29回 父母のこと / 比田井抱琴(ゆり子)

天来・小琴の長女、比田井ゆり子の手記です。書狂人(きちがい)と言われていた父と、「秋の哀れが身にしみて」と涙ぐむ母。両親を見つめる多感な少女の眼。

私の幼いときの父の思い出は少ない。父は明けても暮れても手習いばかりしていたからである。父の書斎には、黄半紙というたいへんじょうぶな半紙がたくさん積んであった。父はこの半紙に数日手習いをしていた。墨でべとべとになったたくさんの黄半紙を、縁側に干すのが母の役目である。翌日もまた翌日も、父は乾かした黄半紙に根気よく手習いをした。

父といっしょに出かけたという思い出はめったにないが、私が七つのお祝いの着物を買いに行ったときは、確かに父もいっしょであった。帰りの電車の中で、父は向い側に腰かけていたが、菊模様のちりめんの布地を、画箋紙でも巻くように長い筒に巻いて持っていた。そのときの若い父の姿だけをなぜかはっきり覚えている。

父は歩きながらでも電車の中でも、書のことばかり考えていたようである。父が書狂人(しょきちがい)であると私ははっきり意識していたわけではないが、何となく感じてはいた。父とふたりだけで電車に乗ったときなど、父は私を連れていることを忘れてひとりで降りてしまいはしないかと、子ども心にも心配したものである。

父の幼時、信州では書画はまったく衰微していたそうである。書家や画家は他家の門をたたいては一筆かかせてもらい、その志で飢えをしのいでいたという。祖父(父の父)は「書などやるとこじきになる」と、父に再三注意したが、どうしてもきかぬので、父が上京の際には、三男であったが財産を分けてくれたという。

父が最も恐れていたものは地震であった。ほんのわずかに家が揺れる程度でも、夜中にひとり飛び起きて雨戸をあけた。「いつの時代になっても、日本にはどのようなひどい地震があrかわからない。早くあけないと雨戸があかなくなる」と父は常に言っていた。

関東大震災のとき、父は郷里に旅行ちゅうであった。地震の被害で汽車が途中までしか通じなかったので、わらじがけで鎌倉まで歩いて帰ってきた。鎌倉の家は屋根が地面に食い入り、見る影もなく倒壊してしまったが、家族は無事であった。父はいちばん心配したのは家族のこと、第二は書籍のことだと言った。あれほど恐れていた地震のショックと家へ帰りつくまでの心痛がもとで、その後数年にわたって重い神経衰弱をわずらった。

これとは逆に、雷に対してはしごく朗らかな気分をもっていた。「東京の雷は音が悪い。信州の雷は『からから』と山に響いて胸のすくような音だ。また稲妻がよい。パッとあたりの景色を浮き出して実にきれいだ」と、雷に対してはむしろ郷愁にちかいものを感じていたようである。

父は書のほかにほとんど趣味らしいものをもたなかったが、大の引越し好きであった。独身時代にはふろしき包みをかかえて、人力車に乗っては転々と引っ越して歩いたという。次第に大世帯になっても、この癖はやまなかった。

父母の結婚当時は、神田小川町に住んでいたようである。次は鎌倉の円覚寺内であった。そのころの鎌倉は素朴でゆうちょうで、ことに杉木立ち鬱蒼たる円覚寺内は、どんなにか浮世離れした所であったろう。このときの思い出は母からしばしば聞いているが、父の鎌倉に対する愛着はっこのときに芽生えたと思われる。ところがそれより二年後、母の19歳のとき、私は東京早稲田のお化け屋敷と呼ばれている家で生まれたそうである。その後私が17歳まで、6度住所が変わっている。6度目の家が震災で倒壊したので、一年ほど上田市に住んだ。その次が代々木初台・代々木書学院・鎌倉書学院の順であった。ここに至って長年にわたる父の引越し癖もまったく解消したのである。

昭和14年1月4日、父は脊髄癌のため鎌倉書学院で68歳の生涯を閉じた。臨終も間近い日であった。父は意識ももうろうとして、ときどきうわごとを言った。夢の中も書のことから離れなかったらしい。しきりに「筆は斜め斜め」と口走った。父が尿意を催したので、看護婦がその用意をしていた矢先、父はいきなり「斜めに」と口走ったかと思うと、小水を斜めの方向に走らせてしまったのである。餓鬼が食を求めるほどの執念を、書に対して一生持ちつづけた父であった。

母は日本橋蠣殻町の生れである。場所がらからいえばきっすいの江戸っ子というところであるが、母から江戸っ子らしい感じはほとんど受けなかった。ひとりっ子で祖母(母の母)の教育方針に従って育ったので、周囲の環境に染まらなかったためかもしれない。両親の家は前々から親しいあいだがらであったので、母が子どものときは父のことを「おにいさん」と呼んでいたそうである。15歳から17歳まで阪正臣先生の内でしとなって書と和歌を勉強したが、阪先生への紹介者も父であったそうである。

母はまじめでばか正直で世事にうとかったので、阪先生の奥さまから「六百年前の人のようだ」と評されたこともあるという。結婚後は父の指導のもとに古筆の研究に入った。母は子どものように無邪気なところがあるので、父に添削してもらうとき、お清書に丸がつくのを楽しみにしていた。あるときの添削に丸は一つもなくて、全部真っ赤に直されてしまったそうである。母が「おとうさま、お丸は?」と聞いたところ、父は「ああ忘れて手習いしてしまった」と言ったとか。

母は早起きであったから、寒い冬の朝でも家族の起きる前に一勉強すませてしまっていた。夏はことさら早い。虫の声を聞きたさに、4時まえから起きて庭の雑草のかたわらに立つ。時間によって鳴く虫の種類が違うのである。「また別の虫が鳴きだした。早く起きてお聞きなさい」と、私は眠いのを無理に起こされておつきあいさせられたこともある。

ある秋の夕暮れであった。大正12年ごろであったかと思う。私が裁縫のおけいこから帰って来たところ、母が泣いていた。私は何かあったかしらと思って聞くと、母は「秋の哀れが身にしみて」と答えたのである。母の心は四季おりおりの興趣のなかに浸りきっていた。母は花を愛した。待ちに待った花の咲いた日は、母は幸福であった。

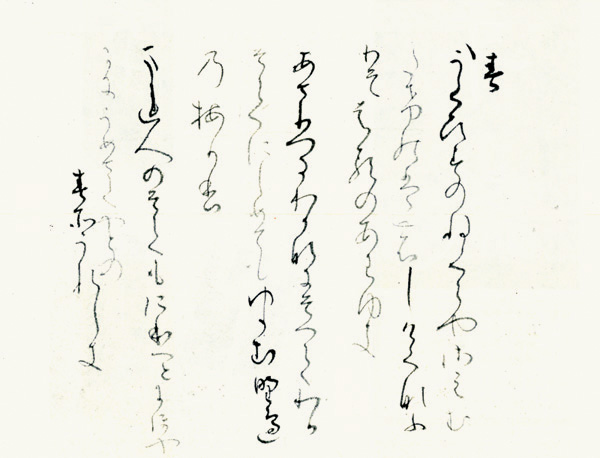

鎌倉に住むようになってから、鎌倉扇ケ谷に住まわれる歌人、海上寿子先生の門にはいった。先生の門に通ったのは30年以上でもあろうか。母が一生涯に詠んだ和歌の数は想像できないほど多いのである。自作の和歌を書いた詠草は実に流れが美しい。興にまかせて毎日自作の和歌を書きとどめたことは、かなの勉強のうえに期せずしてどんなに役だったことであろうか。おそらく勉強以上の勉強だったと私は思っている。