|

今年もはや師走の声を聞き、時の速さをしみじみ思う時季となりました。「たびかがみ」の旅が隠岐に船出する間際に来て、今回(第九十五回)は写真集の回となり、立ち止っていますので、ここでも旅からちょっと離れて、年末にちなんだ内容のものを御紹介します。

母への手紙

比田井小琴 本名もと子は明治31年(1898)3月に当時の東京市日本橋区有馬小学校を卒業した後、学校教育は受けず、同年9月から国学者

阪正臣邸に住み込むという、きわめて私的な形の教育方法を採りました。これを小琴自身の履歴書の記述で見ると

一、明治三十一年九月ヨリ同三十四年七月迄、宮内省御歌所兼華族女学校教授阪正臣氏 ニ就キ和歌

国文 及ビ書道ヲ専修ス。

とあります。女子で学問の内弟子というのはまことに珍しく見えますが、後に正臣が小琴の『四季のおとづれ』初版の序文に記しているように、この寄寓は表向きは家事見習いであったようです。あくまで勉学が目的ではありましたが、正臣夫人に就いて家政も習い、女中に交じって同じように家の用事もしていたようです。また一般に、内弟子というものは当然のように書生、女中のような役割も務めたのです。以前にも御紹介したことがありましたが、阪邸の思い出として、勉学のことよりもたくさんのランプの掃除が辛かったと、小琴の弟子

堀桂琴氏には語ったそうです。

阪正臣に入門を志願したとき、正臣はもと子を受容れる前に、人の家に起居することが楽ではないこと、きっと辛いこともあるが始めてしまってから止めることになれば、もと子にとって不名誉になるのではないか、と案じる手紙を13歳のもと子に寄せていました。

「他の家へはじめて参り、その家上下の人々と睦しくいたし候は、ずゐぶんむつかし

く難儀なるものに候へば、あくまでしんぼうつよくおしとほす御覚悟なくては一ヶ月

か二ヶ月にて去るやうに相成申すべく、さやうなる事にては双方の不名誉にて、別し

てあなたの為によからぬ事に付、最初の決心かたきが上にもかたくなくては叶はぬ事

に御座候。是は御本人のあなたのみならず母君、祖父君までもよほどしかといたした

る御覚悟なくてはなり申さず候間、よくゝゝ御考への上御心かたまり候はば、明日か

らにても苦しからず候間、私方へ御入来なさるべく候。」(抜粋)

(連載第十一回【松籟帖3】参照)。

人柄を感じさせる実のある文面です。もと子も家族も覚悟を決めた上での弟子入りでした。

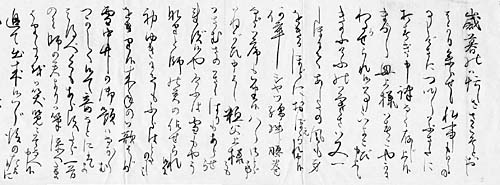

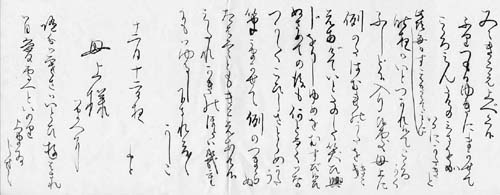

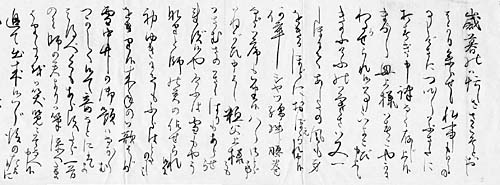

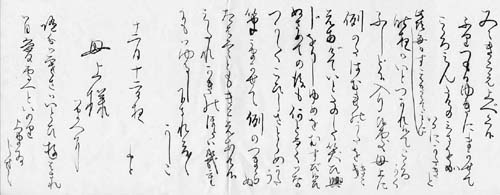

ここに挙げる書簡は、もと子が入門して二年経った明治33年(1900)の暮れに阪正臣邸から日本橋の母謹子に宛てたものです。

[釈文]

歳暮の御忙しさ、さこそとおし

はかり参らせ候。私事(わたくしこと)も、日々の

事しげさに、ついゝゝ御ぶさたに

打すぎ、申訳なく存じ上候。

まづゝゝ母上様御すこやかに

わたらせられ候御事と御よ(ろ)こび申上候。

きのふけふの御寒さは又一

しほにて、あしたの風も身

をきるほどにおぼえられ申候。

何卒、シャツ、繻絆、腰巻

など、御序(ついで)も御坐候はゞ、御とゞけ

御ねがひ申上候。祖父上様にも

御さむさの御さはりもあらせら

れず候や。けふは雪もやう

なりと師の君の仰せられ候に

初ゆきにてもふらばと、たのしみ

をり候。来年の御歌はじめ

雪中竹の御題は、なかゝゝむ

つかしく候て、妾(わらは)などにはよ

み得べくもあらず。ただ一首

のみ、師の君より御筆添へたま

はりたるを、御笑覧にそなへ申候。

追(つ)て出来候はゞ、後のたよりに

又々きこえ上(ぐ)べく候。

ふりつもるゆきにまかせて

こころみんたけのみさをは

いかにかたきと

此頃毎日すゝはきにて、ことに

昨夜はいとつかれ候て、こゝろよく

ふしどに入り候処、母上に

例のたはむれのうたをきこ

えあげていとたのしく笑ひ興

じをりしゆめをむすび候ひ

ぬ。さめての後も何となく御な

つかしく、こひしさとゞめがたう、

筆にまかせて例のつまらぬ

たは言どもきこえあげ候。

みだれがきのほど、御幾重

にも御ゆるし下され度(た)く。

かしこ

十二月十二日夜

もと

母上様

御まへに

随分御寒さ御いとひ遊ばされ

御自愛専一といのり上まゐらせ候。

のちの小琴の手蹟を見慣れた目には、さすがに書法に幼さがかいま見えるのは争えませんが、15歳の筆としては実に達者と言うほかありません。文面からは榎坂町の阪邸の日常がほの見え、家事手伝いの合間に勉強にいそしみ、歌の稽古に心を傾けるもと子の生活が生き生きと伝わります。12月12日の日付になっていますが、連日「すゝはき」(煤掃き)をしているというのは、いかにも年末の風景です。宮中歌会始の御題が「雪中竹」であったのは明治34年(1901)のことなので、これが明治33年の暮れの手紙と分かります(「雪中竹」を詠んだ文中の歌については連載第二十五回【松籟帖12】で触れたことがあります)。整った文章やこまやかな心遣いには感じ入り、歌も年齡離れした巧さで、まことに聡明な少女と驚かれますが、考案中の歌を母に告げて楽しく笑い合ったという夢を見て、恋しくなってこれを書いているというくだりは15歳という年よりもさらに無邪気な素直さです。しかも、その歌の風姿のけなげなこと。のちの小琴にもはっきり看て取れるこの人らしさが、若い一首に横溢しています。親はいとしさに堪らない思いで読んだことでしょう。

生活の中に文語が失われたことが、手紙の文章の内容にまで変化をもたらしたのかも知れないのですが、親に対してこれほどの礼儀正しさを見ることは今日では稀になりました。これは手紙に限らず、親子の間に限ったことではなく、人間関係全般に言えることですが、近年とみに、丁寧であったり礼儀正しくしたりすることの価値を低く見る傾向が強まってきたように思われます。外に現れる形と中身とは別物で、必ず違うものであると決めつけた感じ方です。美しく整えられたものはとり澄まして冷たいと思われたり、そのように装った偽物だと疑われたり、甚しきは、乱暴で粗野であるほど本当は善良なのだとする奇妙な思い込みに囚われている人もいます。しかし、この15歳の少女の手紙を見るとき、礼節は切ないばかりの愛情と当り前に共存すること、礼節は偽りのない気持ちと何ら矛盾なく体現できるものであることが、誰にも一目で諒解できるでしょう。

|