南谷のこの渡米のもう一つの目的は、自分の抽象芸術としての書が、欧米人にエキゾティックな興味から受容されるというのでなく、グローバルな線芸術として位置づけされ得るか否かを問うことであった。そのため、渡米当初より、ニューヨークでの個展開催を目標に色々な手立てを講じている。在住ビザの延長の申請(シェーファー校長や弁護士に依頼している)や、アメリカ在住の日本人とも積極的にコンタクトを重ね、ニューヨークのジャパン・ソサイエティの理事、ラングストン氏とも連絡を取り合っている。

シェーファー校長やサンフランシスコの芸術家たちは、南谷が携行した古碑帖や拓本に大いに興味を示し、1枚でも購入したいと価格の問い合わせもしてきた。そこで、南谷は自分の作品と共に拓本類を展示する個展を計画した。4月中旬、ちょうどサンフランシスコに到着したフランスのミシェル・タピエ Michel Tapié(*1)にも出会い、拓本を譲るよう懇願された。

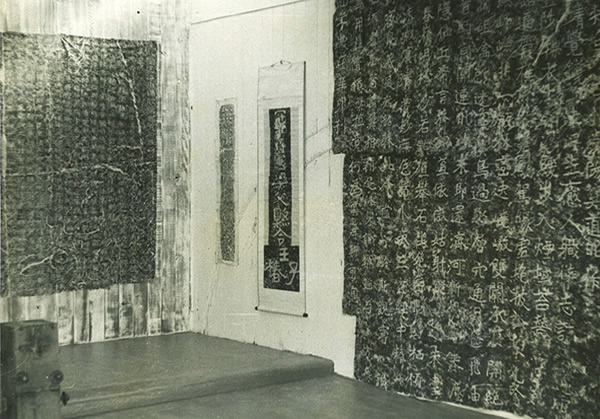

1960年5月末から、南谷はデヴィッド・コール・ギャラリーで「個展および中国・日本の数十種の拓本展」を開催した。特に、「拓本展」は大きな評判を呼び、サンフランシスコ地元新聞だけでなくニューヨークの新聞等にも紹介記事が載った。当時は、欧米の中国美術専門の画廊や美術館においても、碑文全体を採った拓本(整本)の展示はほとんどなかったので、この展示は欧米人に驚きと感動を与えたに違いない。

デヴィッド・コール・ギャラリーの拓本展

もともと、拓本採りは中国および日本の独自な芸術文化であって、西洋ではほとんど見られない。原始時代の洞窟壁画や岩絵、また歴史時代になってメソポタミアやエジプト文明、ギリシア・ローマ美術やキリスト教美術等々において、自然の岩や記念碑、墓碑に文字を書いたり刻んだりするのは、中国と同様に多く存在する。しかし、その文字や碑銘を石ずり(拓本)することはない。ローマの戦勝記念碑やそのレリーフを拓本として鑑賞することはない。聖人の墓碑を拓本にとって信仰対象とすることはない。聖書の文字を拓本とすることはない。西洋では写しを作成する。伝わった聖書を西洋では正確に模写するのである。自然の岩や聖像における文字は、それに対する信仰を表明する言葉である。聖書の写本もその言葉に対する信仰を表すため、原典より美しく高貴なものと仕上げていくようになる(装飾写本)。19世紀のロゼッタストーンも、シャンポリオンは原碑の写しから、解読を行った。

自然の岩に書かれた文字や石碑は、自然に対する崇敬や碑を建てて事績の功を記念するものとして文字(言葉)に対する信仰を表している。しかし、その文字の拓本は、その信仰を表すものではなく、美的対象としてその造形や字の配置や白黒のバランスなどを鑑賞する芸術として成立した。拓本は、書が、信仰や政治的歴史的効果の目的に奉仕する境位のものでなく、まさにそのような目的から自由な芸術として成立していることの証である、と言えよう。

デヴィッド・コール・ギャラリー 個展のポスター

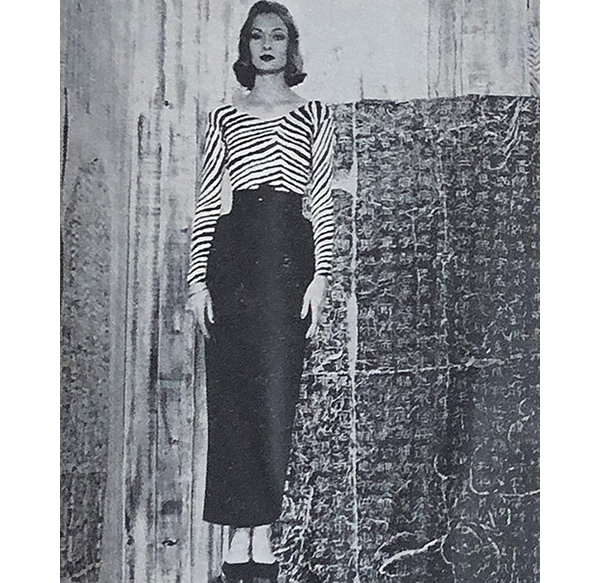

デヴィッド・コール・ギャラリー 個展のポスター 拓本とファッション Life誌に掲載(1960年8月29日号)

拓本とファッション Life誌に掲載(1960年8月29日号)| 1960年 | |

|---|---|

| 5月27日~6月19日 | デヴィッド・コール・ギャラリーDavid Cole Gallery 「個展および中国・日本の数十種の拓本展」(サンフランシスコ郊外のソーサリトSausalito) |

| 10月(期間不明) | カリフォルニア大学美術館「カリフォルニア州に収蔵される現代絵画彫刻展」(バークレー)に西洋芸術家作品と共に展示された。 |

| 10月13日~10月30日 | デ・ヤング美術館 de Young Museum(*2)「個展」(サンフランシスコ市ゴールデン・ゲート・パークGolden Gate Park) |

| 12月 | ニューヨークへ向かう。 |

| 12月1日~(不明) | ニューヨーク市ニッポン・クラブ(*3)「個展」(12月7日に作品1点盗難にあう) |

| 1961年 | |

| 1月4日~1月28日 | ミーチュー・ギャラリーMi Chou Gallery(*4)「個展」(ニューヨーク市マディスン・ストリート) |

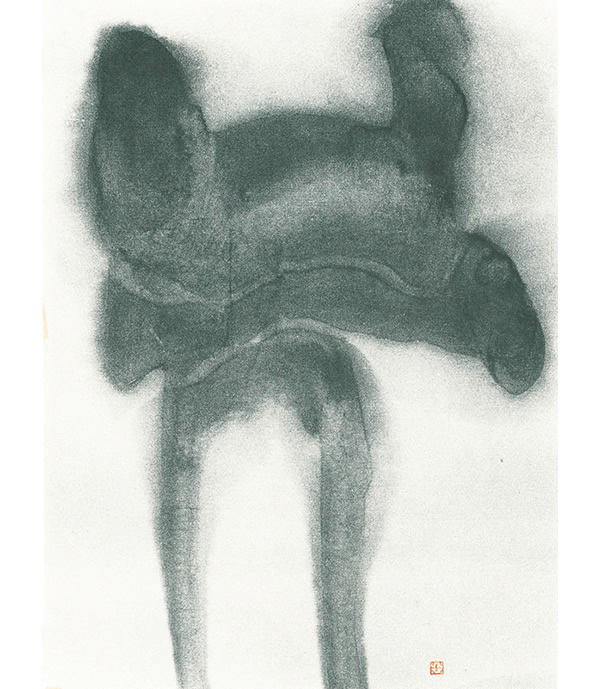

南谷のニッポン・クラブでの個展は評判となり、ミーチュー・ギャラリーの個展では、⒑数点の作品が購入された。主な購入先は、ニューヨーク近代美術館MoMA (*5)、同初代館長アルフレッド・バー・ジュニアAlfred H. Barr Jr.(1902-1981)、ジョン・ロックフェラー三世夫人Mrs. John RockefellerⅢ(*6)、建築家フィリップ・ジョンソンPhilip Johnson(*7)などであった。

ミーチュー・ギャラリーの個展は大きな反響を呼び、ニューヨーク近代美術館は、特に昼食会を催し、同館からダーナンクール、セルツ等の代表者が出席、またロックフェラー財団等の代表者、およびマザーウェル(*8)、イサム・ノグチ(*9)等の芸術家を招いて、南谷とともに書道について話しあった。

デ・ヤング美術館の個展

デ・ヤング美術館の個展 ミーチュー・ギャラリーの個展

ミーチュー・ギャラリーの個展個展終了後、南谷はサンフランシスコに戻り、1961年のアメリカでの今後の活動の準備をしていた。ルドルフ・シェーファー図案学校は、1961年のSpring Semesterにおいて、南谷に月曜午後に「東洋書道」90分10回を予定して、開講案内パンフレット等に明記して募集していた。6月には、ニューヨーク近代美術館およびカーネギー工芸大学での講演等、さらに秋にはミーチュー・ギャラリーでの「天来記念前衛書展」開催の企画など、めじろ押しであった。

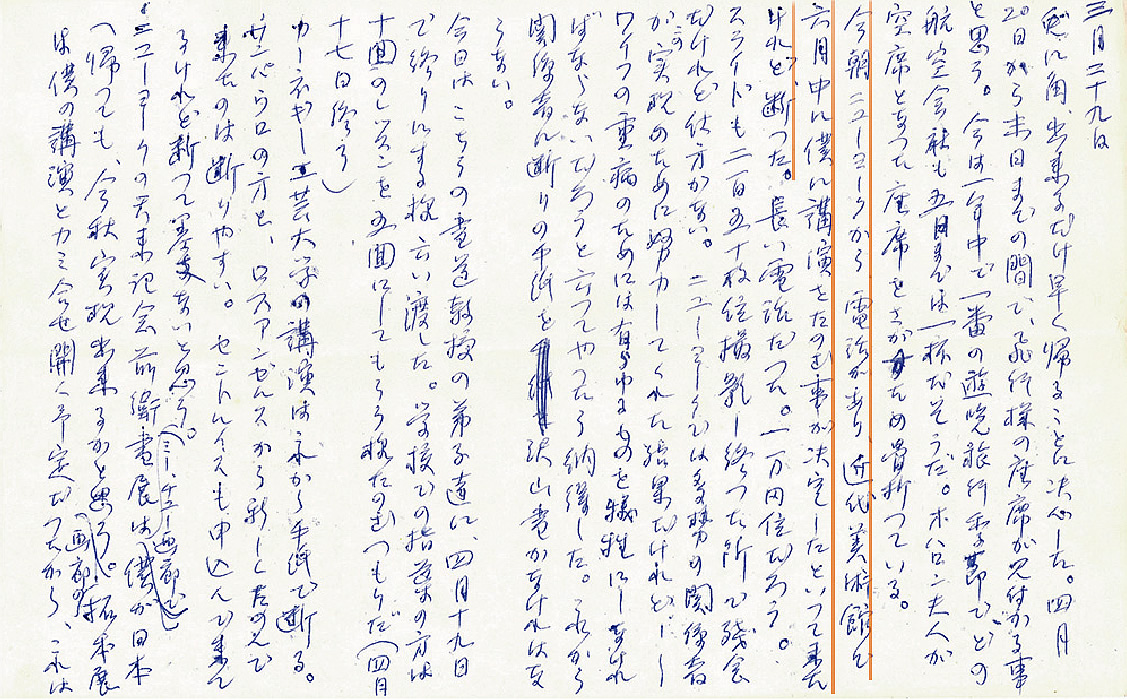

滞在が長引くことに、南谷の妻、小葩はやきもきし、帰国への度重なる懇願をしていた。そのさなか、小葩が高血圧のため、体調不良となって寝込むという事態となった。南谷は妻の病状を心配し、とにかく帰国する決心をした。今後予定の講演等はきっぱりと断った(MoMA とは1時間以上の長電話での断りとなった)。シェーファー図案学校の授業は4月中旬までの5回で打ち切ることを通告した。南谷がエアメールにも書いているように、アメリカでは「妻の急病」という理由では寛大な理解がもらえる、ということに驚いている。南谷は、急遽4月末の飛行機で帰国した。

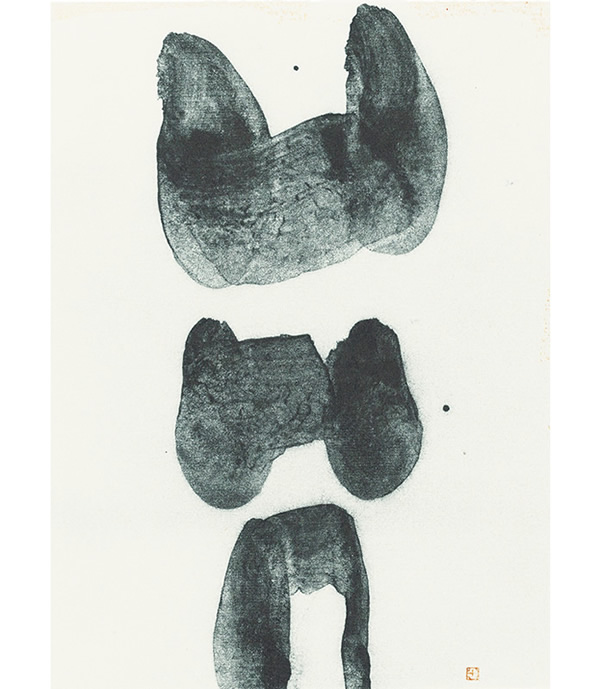

作品59-42 ニューヨーク近代美術館が購入

作品59-42 ニューヨーク近代美術館が購入 作品59-40 アルフレッド・バー・ジュニアが購入

作品59-40 アルフレッド・バー・ジュニアが購入