※新聞の画像をクリックするとPDFでご覧いただけます。

比田井南谷と比田井小葩(康子)は、書道界でとても仲の良い夫婦として知られていた。

ともに書家として活動し、「毎日書道展」の審査会員をはじめ、他の書道展でも審査員等を務めた。南谷は前衛書、小葩は漢字かな交じり書と表現は異なったが、ともに作品の批評を交わすなど、書に対する情熱と探究心は共通していた。

比田井康子は、1914(大正3)年、山枡儀市、まり子の長女として生まれる。父儀市は外国航路の船長として勤務後、横浜港の水先案内人として活躍、横浜の船舶業界の重鎮であった。儀市は東京高等商船学校に在学中、内村鑑三の『聖書之研究』に出会い、熱心なクリスチャンとなった。その後、まり子とともに、内村鑑三に師事し、角筈、そして柏木の今井館での聖書研究会で中心的な世話役を務めた。長女を康子と名づけたのは、内村鑑三である(内村鑑三の死を看取った一人も、母まり子である)。

康子は書道に傾倒し、1937(昭和12)年、比田井小琴に師事し、小琴の助手を務めた。

1948(昭和23)年、比田井南谷と結婚。南谷は地理調査所(現在の国土地理院)を退職して横浜の山枡家に居を移し、「横浜精版研究所」を設立する。

もともと、南谷は孤独を愛し、ひとり丹念に書の探求を続ける性格であったが、康子はそうした南谷を支え、書道界との交流や事業の補佐、生活の安定に力を注いだ。康子の行動力とそのおおらかな性格は、南谷にとって大きな安心の拠り所であった。南谷の最初の3回の渡米中に二人が交わしたエアメールは、数百通に及ぶ。康子はほぼ毎日、日によっては2通、様々な必要品の手配や書類等の送付、さらに日常の出来事、子どもの成長などを書き送った。南谷の方は、費用の工面や個展の準備、出会った芸術家や研究者の報告など、数日おき、ときには1週間以上の間隔をおいて書いている。

南谷は、東京での最初の個展(1956年)から小葩の作品も共に出品させている。小葩は「天来記念前衛書展」での共同出品や南谷の湯島聖堂での森田子龍らとの大筆のパフォーマンスも手伝っている。小葩は1970(昭和45)年、「生誕百年比田井天来展」を提案し、書学院同人とともに企画、開催に奔走した。1972(昭和47)年、「生誕百年比田井天来展」(三越)を開催。その開会レセプションの席上で倒れ、5月25日死去。翌日、皇太子妃殿下(現皇后)より生花を賜った。

小葩は、その死の前年、1971(昭和46)年、ドイツ、フランクフルトでの展覧会に南谷とともに共同出品した。その展覧会について、ドイツを代表する日本美術研究家で日独の文化交流に多大の貢献をしたイルムトラウト・シャールシュミット=リヒター氏が、批評紹介の記事を書いている。

これまでたびたび、西洋と東洋の芸術の対立性が語られてきた。その際、東洋の芸術は全く西洋の芸術と異質なものとされた。しかし、ランブレッテ・ ギャラリーは、両半球の芸術が互いに調和しうるということを今回の展覧会で実証してみせる。確かに、ブロンズ(青銅)やテラコッタ(素焼き粘土)の小彫刻や、フランクフルトの マリータ・カウス(Marita Kaus) による石に刻んだ像は、横浜の比田井南谷の自由な墨象や比田井康子のかな書道の詩文書作品とは全く異なっている。しかし、双方とも特に強引に主張することなく相手を認めるので、何か調和といったものさえ、実現している。個々の作品から見れば、双方とも、全く独自に繰り広げられるように展覧会を構成した、ギャラリーのオーナーのランブレッテ夫人の適切な手腕に感謝しなければならない。

灰色の砂が入った二つの箱の中と布を張った黒い板の上に、マリータ・カウスはちょうど手の大きさの、横たわる暗褐色のテラコッタの半身像とブロンズ像とを配置している。それらは、表現力豊かで群をなして苦痛に顔をゆがめている。ときには、告発へと高まることもある無言の直接の嘆きの姿のように見えてくる。無意識のうちに、ヴェトナムでのぞっとするような死体の数が思い起こされる。しかし、この告発はイデオロギー的なものではなくて、むしろ全く個人的な自己分析としてあらわれる。表層の激しい動きと緊張した形態にもかかわらず、これらの像は何か静寂さをもっている。さらに、大きな石像でもこの印象は変わらない。灰色の大理石の横たわる女性に、特に明白にこのことが表現されている。マリータ・カウスは中等学校の女生徒であるが、この作品は皮相な記念碑としての性格を引き継いではいない。彼女の作品は、人間性に対して直接に関係する、また同時に、その関係を取り巻く空間に対して関わっているのである。そこでは、この出会い〔西洋と東洋の芸術が出会う際の、西洋側の要素となるもの〕が、動きをもった表層に支えられているのである。

比田井南谷は、古代東アジアの書芸術に関する日本の著名な大家である。また、この分野で有名な、そして日本の現代書道にとって大きな意義をもつ父親〔天来〕の息子である。アメリカではすでにしばしば紹介されており、ヨーロッパで最初、個展を開いた後、ダルムシュタットの書道展やバーデン・バーデンの「書法と形象」展に作品を出品した。しかし、彼が今回送ってきた作品は本来の書道に属する作品ではなく、そこから展開したもの、すなわち黒い墨による筆の線からなる抽象的な形象である。とはいえ、文字への近似は大きな作品にも小さなスケッチにも、明らかに感知できる。そうした作品で、彼はきわめて単純かつ洗練された道具であるアジアの筆のあらゆる可能性を試みている。それは書道の数千年の伝統において鍛錬されてきたものである。筆の太い軌跡が互いに絡み合って、はがき二倍の大きさの小さな紙に、何という壮大さが潜んでいるかは、驚くべきことだ。また、紙の上に、細長い筆で円や螺旋や垂直線、水平線を書くとき、いたるところに彼のユーモアや機知があらわれている。ミロと禅僧画家の仙厓との融合と言うこともできるだろう。大きな作品では、記号的なスケッチが暗号的形象〔文字ではなく筆線の形象〕へと高められ、線が、一見、互いに繋がりがなく浮びただようごとく平面的に置かれている作品や、あるいは、線が互いに入り混じり、互いに重なりあって組み合わさった構築的な作品をつくりあげている。そうはいっても、ここには依然として文字の特性が存在しており、単に筆の線の軌跡にすぎないのではない。展示された作品はすべて60年代のものである。近年、比田井南谷は文字の魅力から身を引き離すことができないので、再び、文字と取り組んでいる。こうした新しい作品がここでまだ見られないのは、全く残念なことだ。

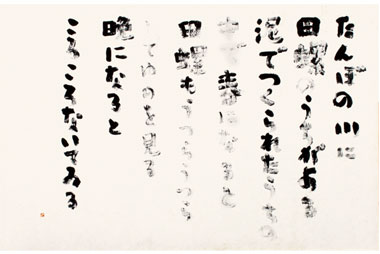

彼の妻、比田井康子は、反対に初めから文字と日本の文字書道〔漢字とかなの調和体〕に忠実にとどまっている。彼女は南谷の母、比田井小琴の弟子である。小琴は、主に1000年頃に最初の絶頂を極めた、宮廷中心の平安時代のかな書道を書いている。平安時代の書は、〔漢字とかな〕文字が混じり合って、書く言葉としての詩歌を、たいていは特別に華麗な装飾を施した料紙に書き留めるのが普通であった。こうした書は贈り物や美術品としての役割をもち、家々の装飾に必要なものであった。このような平安時代の様式の装飾料紙を、比田井康子はよく好んで用いる。銀地のもの、彩色のあるもの、色を違えたもの、特に不規則にちぎった紙を張り付けたもの、中国式の文様に刷った下地に雲母(きらら)の粉を塗って抽象的な形にしたもの、そこには淡い色彩と強い色彩が並置されている。こうした料紙は、閉じて合わせた冊子となる。京都のある寺院には、1120年頃の時代から現在では30倍以上のものが残っている。ところで、比田井康子は確かに古代の装飾料紙のスタイルを利用しているが、古代の書法を用いているわけではない。彼女の筆の線のスケールはきわめて多様である。彼女が書く書の根底に適している詩には、ときおり古代の響きが聞こえてくるが、しかし完全に自分自身を表現しているのである。その線は華麗な装飾の上に、淡くうすく軽やかに弾んでいる。白地または銀地の場合、彼女は太い筆で、飾り気のない豊かな構築的作品を書いている。また、柔らかくふっくらとした丸い文字が、繋がった角張った個々の文字に対して、対立するアクセントを生み出している。彼女は、伝統に支えながらも、全く現代的なものを表現しなければならないと感じている。

こうして、比田井康子は、現在の、本来的な日本をあらわす本質的な構成要素を、かな書道芸術の円熟した個性的なスタイルにおいて実証している。彼女が書く詩は、12世紀の古代のものは一部しかなく、大半は彼女が好む現代作家のものである。(5月22日まで)

I. S. R. (Irmtraud Schaarschmidt-Richter)