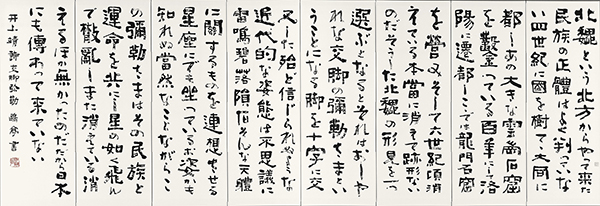

講師 高橋利郎

大東文化大学教授

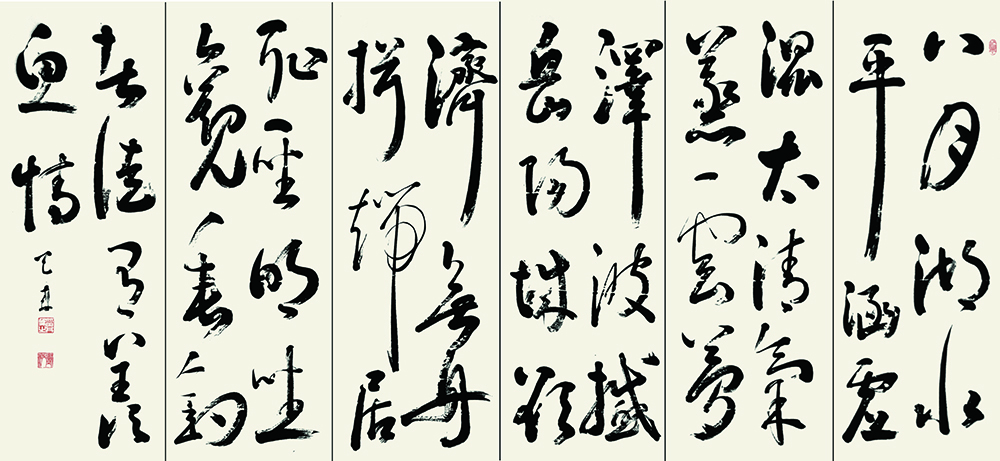

・比田井天来書屏風

・比田井天来書屏風 比田井天来は明治5年に生まれて、昭和14年に亡くなりました。明治・大正をまるごと生きた人です。江戸時代の終わりに生まれた日下部鳴鶴、巖谷一六、中林梧竹たちは、中国からの刺戟を強烈に受けました。その次の世代、つまり天来の時代は、自分たちの親世代が受け入れたものを、日本化していく時代です。同じ世代を生きた人には馬力のある人が多いんです。鳴鶴門でいえば渡辺沙鷗。あるいは豊道春海は長命で、戦前に泰東書道院を作り、日展に書を入れたことで有名です。天来と同様に、たいへんな才覚を持った人だったのではないかと思います。

その中で、天来が果たした役割は何だったのかと考えてみると、一つはもちろん書家としての役割です。天来は鳴鶴に入門しますが、ほかの鳴鶴門下は、まっすぐに筆を持って、腕を固めて書くという「廻腕法」を、かなり強く、規範として肯定していました。それに対して天来は、筆を左右に倒しながら書いていく「俯仰法」を提唱していきます。これによって、対象にできる古典の幅がぐっと広がります。それまで、漢碑や六朝碑は廻腕法で対応できたんですが、その後の晋唐のもの、とくに唐の顔真卿や唐太宗になると廻腕法では解決しにくい。そこに俯仰という法則が入ったことによって、筆法の幅が広がり、古典選択の幅が広がりました。

また、古典の全臨集「学書筌蹄」という本を出しました。私たちは子どもの頃から臨書を教えられますが、この時代の人たちにとって、白黒反転された拓本を、肉筆で紙の上に再現するには高いハードルがありました。天来は古典を紹介すると同時に、それをどう噛み砕いたらいいのかという提示をしてくれた。それが「学書筌蹄」です。そして今日の天来書院にもつながるんだろうと思いますけれども、出版事業も大きな仕事でした。

また、教育者としての役割も忘れることはできません。文検の委員になったり、高等師範や、東京美術学校で講師をつとめていました。後進を育てていく、しかも学校教員を育てていくというのは、近代日本において非常に大きな役割を持ちます。

そしてもう一つ、書家にとって非常に大事なのは、展覧会です。天来は亡くなる2年前の昭和12年、大日本書道院展を創設しました。それ以前の展覧会は泰東書道院と東方が二大潮流と言ってもいいかもしれない。そこに大日本書道院があらわれるわけです。しかも天来の強烈なリーダーシップによって、強い個性をもった会が作られた。これから紹介する作家、次の時代をリードした作家の多くは、この大日本書道院展で天来の評価を得ています。天来の評価を得て、大日本書道院での評価を得るということが、次の時代への足がかりとなったと言えると思います。

では、天来門下の作品を見ていきたいと思います。

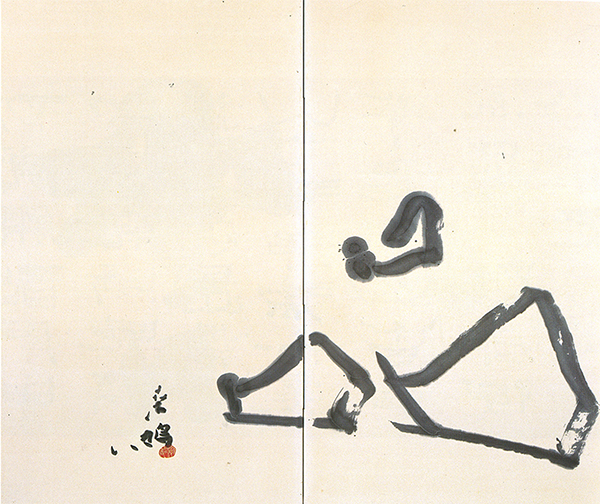

・愛

・愛 天来門下を象徴する作品と言っていいと思うのが、上田桑鳩の「愛」という作品です。昭和26年の日展に出品されましたが物議をかもし、その後、昭和30年に、桑鳩は日展を離れていく、たいへん話題を呼んだ作品です。「品」という字を書いて「愛」と読ませる。本来、文学作品と書は表裏一体の関係にありました。ところが「品」という字を書いて「愛」というタイトルをつけたということは、文学と書は、ここから違う軌跡をとるんだ、書は文学に従属しない、その分岐点に立った作品と言ってもいいのではないかと思います。作品としてはまだ生硬なところがあると思うんですけれども、それを超越して一つの問題提起をしている作品だと思います。

・青山近

・青山近 昭和27年頃の「青山近」。これなんかは文学的な要素をそのまま持ち越して、それを解体していこうという作品です。造形的に解体していこうという意欲にあふれていますが、漢詩漢文の世界と決別しようというわけではありません。

・鳳

・鳳 もう一つ、「鳳」という作品。上田桑鳩は何点か、顔料を用いて、こうした色のついた作品を書いています。あるいは晩年になると、陶芸、焼き物の作品をだいぶ作っています。昭和40年代、晩年に近づいていくにしたがって、先程の「愛」に見られる攻めた姿勢というより、用具用材のところに帰っていく。しかも昭和40年代の作品ということからすると、ちょっと遊戯的な作品です。 上田桑鳩という人の背骨になっているのは、文人的な素養だと思います。自分でもその文人的な素養に気づいているんですよね。気づいているだけに「愛」という作品を挑戦的に出していったと言えると思います。その桑鳩が晩年になって、陶芸や文房具の世界など、もう一度文人的な世界へ帰っていくんですね。天来の時代の文人的な素養の世界ではなく、新しい、昭和40年代、50年代にふさわしい文人の姿というのを、上田桑鳩という人は作っていったんじゃないかなと思います。

・断崖

・断崖 金子鷗亭の「断崖」です。この人も、もう一方で大きな役割を果たした人です。書そのものを現代のものとすると同時に、その素材もまた、現代の人々の希求する国語とすべきである、と、昭和8年の「新調和体論」の中で言っています。当時、調和体は尾上柴舟を中心に展開され、文検指導では中心的な指導でした。平安古筆をもととする調和体、それに対して、漢字をもとにする調和体をやろうと考えたのが金子鷗亭です。 もう一つ特徴的なのは、本来の国語、現代の日本人が使うことばをそのまま書こうということです。この作品はそういう意味では象徴的ですね。書いてあることばも「僕は今、断崖のない風景に窒息する」というふうに、左から右に横書きで書き進んでいます。昭和30年の作品で、おそらくこの頃はかなり刺激的な作品だったのではないでしょうか。

・ポンペイ

・ポンペイ 鷗亭はまた、様式としても新しいものを追求しています。これは鷗亭御本人のことばだを書いたと思うんですけれども、たらしこみ風のムラを使っていますね。以前の書では、こういう表現はわりと嫌われていました。この時代、鈴木翠軒、手島右卿、金子鷗亭、こういう人たちは、淡墨の表現にのぞんでいこうとしています。従来の書の概念に対する一つの挑戦ですね。

・交脚弥勒

・交脚弥勒 一方で古典の世界というのは、天来から引き継いでいて、手放すことはありませんでした。これ、有名な作品です。井上靖の交脚弥勒。昭和61年に毎日芸術賞を取っています。 これらを見てわかるように、金子鷗亭は時代の大衆性を求めていく。俗っぽさとは違う、大衆性ですね。読みやすさと、もう一つは書きやすさだと思います。鷗亭が創設した創玄書道会が大きくなったのは、鷗亭の一つの戦略が成功を見たんだと思います。そして、このおおらかさは、現代人を受け入れる度量の広さでもある。そういう意味で、鷗亭の果たした役割というのは、書に言語的な合理性をもたせたということ。同時代人、今日に生きる我々にとってはとても魅力的であるし、実際に残したものを見ても、大きな功績を残した人だったと思います。

・月

・月 桑原翠邦は金子鷗亭と札幌で同郷です。生まれも一緒、東京に出てきたのも一緒です。一方で、桑原翠邦という人は、一生、天来の示した指針というのを、はみ出ないで生きてきた人と言っていいかもしれません。典型的に天来の筆法というのを受け継いでいくわけです。じゃあ桑原翠邦は天来から一歩も出なかったのかっていうと、そういう問題じゃないんです。生きてるうちなんかぜんぜん違うんです。

・麟鳳亀龍

・麟鳳亀龍 同僚である金子鷗亭は新しい世界を切り拓いている。ちょっと先輩である上田桑鳩はさっきみたいな作品で、書壇の話題の中心になっていくわけです。比田井南谷を見ると、もう字も書かないという仕事をしていく。そういう人達を横目で見ているんですね。今日の書の流れがどうなっていくのかということにとても敏感なわけです。その中で、書の王道というのはこういうものだと、時代が変わっても変わらないものがあるべきだと。それをこそ全国に知らしめること。全国にきちんとした形でそれを伝えていきたいということがあるわけですね。

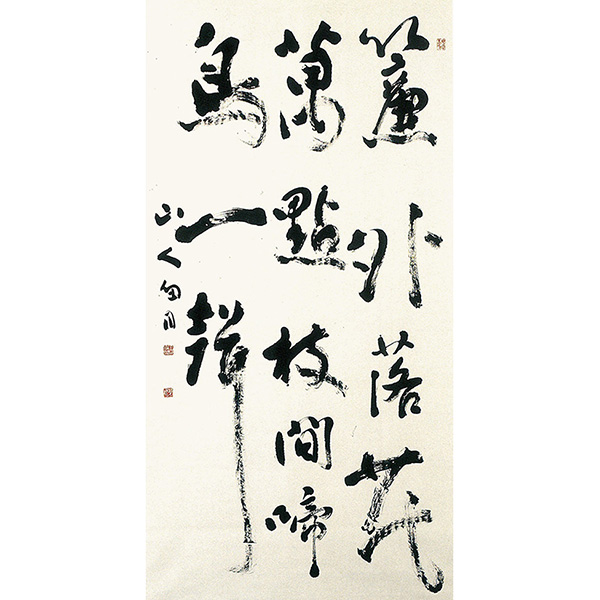

・簾外落花

・簾外落花 それならば、書壇で自分が思想の実現を果たすよりも、むしろ全国を遊歴して、天来書法を背景にした書の王道、時代によって変わらないものをみなさんに伝えていきたいということだった。だからものすごく多作でもあるし、作品の質の高下があまりないんです。ちょっと書きですというものと、気合い入れて書きます、というものとあんまり落差がない。それは自分の主張の一つの体現であると思います。伝統的な書の王道を歩んだ人、と言っていいかもしれません。

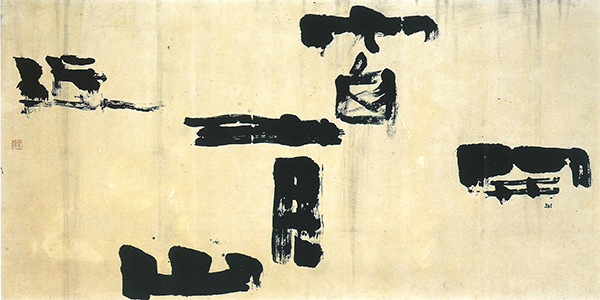

・崩壊

・崩壊 一方の雄と言っていいんでしょうか、また違う方面で活躍した人が手島右卿です。「崩壊」はサンパウロ・ビエンナーレで、ペトローザ博士が「なにかが崩れゆく様を示しているようだ」と言ったことで有名になった作品ですね。実際、手島右卿自身も、これは戦争で空襲にあった町の様を想起しながら書いたと言っています。

・燕

・燕 手島右卿という人を象徴する作品の一つです。燕が燕のように書かれるんですね。燕が飛ぶ軌跡を描いたように燕という字を書く。

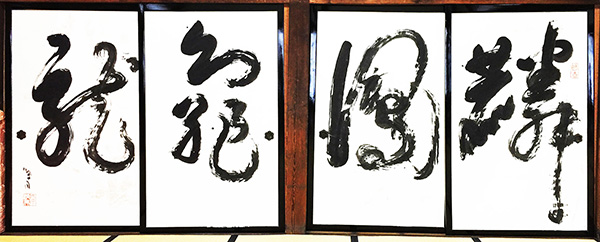

・龍虎

・龍虎 あるいはこの「龍虎」ですね。龍と虎の古文を、龍と虎のように書く。ご自分で「象書」とおっしゃっていますけれども、文字の意味内容と文字の形、書の姿がある程度一致するようにしたい、というふうに考えて制作を行っているわけです。作品の中で多いのは名詞的なことば、物を扱ったことばが多いですね。抽象的な概念、「崩壊」みたいな抽象的な概念を扱ったものよりも、どちらかというと具体的なものを扱った作品が多いです。 これ、危険ですよね。卵って書くときに卵っぽく書くとか、葱って書くときに葱っぽく書くとか。ほんとに危険な橋を渡ってるんです。だけどもこれまでそういう仕事をした人はいないんです。ことばは悪いかもしれないけれども、そういう俗っぽさの領域に足を踏み入れていく、崖っぷちに行っても落ちないみたいな、そういう仕事です。そういう意味では、技法としてはとても困難な技法を用いていると思う。羊毛長鋒だったり、羊毛短鋒だったり、ほかの人がちょっと扱えないような用具用材を選んでいくわけです。そこに自分の理を置いていくわけです。これを下手な人がやると力が落ちちゃう感じがあろうかと思うんです。ただ、これは私の主観ですけれども、今の独立書人団の先生方は、そういうことを敏感にわかってるんです。そういう危険な橋を渡らない。ことばを選ぶのにかなり慎重で、ものの形をそのまま表現しようというような第一義的な仕事というよりは、もう少し深い仕事をしようと。だから、手島右卿のどこをとっているかというと、形とことばの意味内容をあわせようと、そういう仕事を主眼にしているわけではなさそうだと私は思います。

・草原

・草原 手島右卿との交流で抜かすわけにいかないのは、徳野大空です。年齢は右卿より一回り下です。 これは有名な「草原」という作品で、成田山書道美術館にご寄贈いただきました。草を三万個とか五万個とか言うんですけれども、まだ誰も数えてない。手島右卿が象書という考え方を出して、その考え方にもっとも忠実だったというか、その考え方を広めようというふうにお考えになったんじゃないかな。草という字が草原をなして風にさわさわと揺れる。そういう様を示しているんだろうと思います。

・岩

・岩 また、この「岩」という字ですけれども、これもそうですね。岩のさまを示しているという気持ちがあろうかと思います。松煙墨のようなものを使ってざらざらとした岩肌を表現しているという側面があるかと思います。

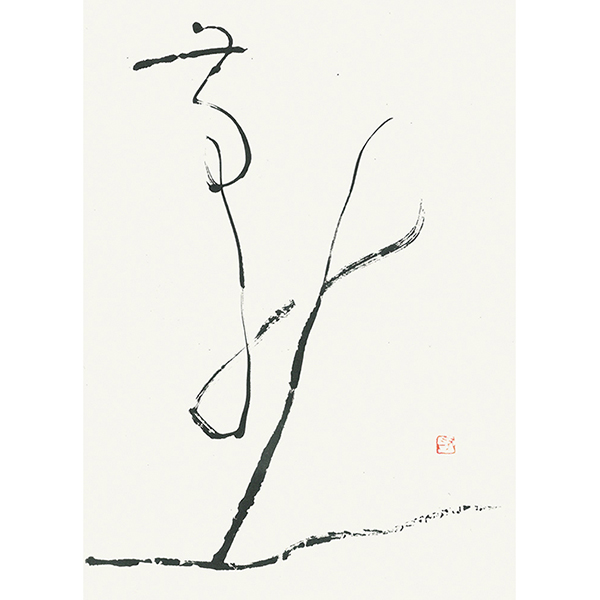

・芸

・芸 一方で徳野先生は、夢であるとかい恋であるとか謎であるとか、手島右卿が主題にしなかったようなものを書いたり、さらにかなで書くということもなさっています。右卿の枠組みを抜けて、新たな、手でつかめないものをどうやって形にするか、ということをかなり一生懸命考えている。漢字を選ぶときも、形がないものを形にしていくということがある。

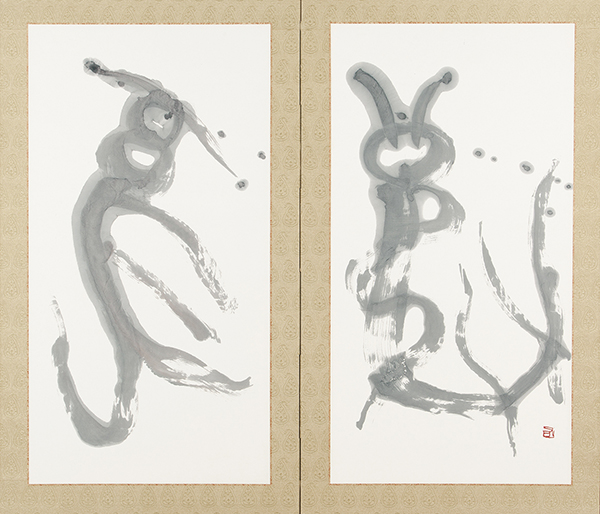

・電のヴァリエーション

・電のヴァリエーション 最後の南谷ですが、現代の前衛的な傾向の作家の中では、おそらくもっとも洗練された人で、もっとも論理が進んでいて、作品としての独自性が高い方ではないかと思います。これは電のヴァリエーション。1945年の現代美術協会展というところに出品された作品です。「電の」というふうに言っているように、電気の電という字の古文をとっているわけですけれども、これ電ということばにはしてはいない作品です。「心線作品」というふうに標榜している。書の要所は形にあるのか、ことばにあるのか、あるいは章法にあるのか、どこにあるのかというのは作家によってそれぞれ違います。比田井南谷は書は線と考えた。文字の形に縛られず、線というものを突き詰めていくことによって、書は成立しうるんではないか、という実験を繰り返していったわけです。

・作品61-7

・作品61-7 南谷は61年ぐらいから67年、70年に入るぐらいにかけて、筆が通ったあとが層になるとろっとした墨を使い、にじまない紙に表現していきます。なぞらない。左上から右下に向かって終わっていくという、だいたいの書の法則はとっているんですけれども、文字は書かない。線はとても練れているわけですよ。書家でなければ書けない線を書いていくわけです。ことばの意味から離れていって、線に書の意味を見出していった、その意味では大きな役割を果たしていった。

・心

・心 南谷の芸術活動は制作だけではなくて、出版事業や『中国書道史事典』などの執筆、その他の芸術活動すべてをトータルして考えるべきだと思います。天来の次男として生まれ、ある種の宿命を負わされているわけですけれども、天来から引き継いだものをそのまま活かすというよりも、天来が考えていたことを多方面で実現していったと言っていいんじゃないかと思っています。

この6名のほかにも大澤雅休や武士桑風といった人がいます。そこで天来が残したものはなんだったのかと考えてみますと、同じ天来という師匠から出て、漢字、近代詩文、前衛、かなに至るまで、あらゆるジャンルが発展していったわけです。さらに出版事業、今の天来書院の映像事業にいたるまで、天来が捉えていた世界を、次の世代がある意味で実現していったという面がある。 天来がおもしろい手紙を書いているので紹介したいと思います。天来は貸家をたくさん持っていて、そのために書道を自由にできたという、ちょっと特殊な立場だった。その貸家に関する手紙の中に「天これを雅ならしむるときはすなわち雅に従い、また俗ならしむる時はすなわち俗に従う。これ真正の雅人とや思うべき」とあります。俗の世界に思い切り首をつっこむのも一つの雅人のあるべき姿だ、と天来は言っているんですね。つまり天来は様式だけを追いかけるんではなくて、書の世界を押し広げる役割、いわば俗な面もあると思います。資料を集めるにもお金がかかります。そういうところにどっぷりつかって、書の世界を押し広げた。この役割というのは大きい。もう一つお弟子さんたちがやったことで大きいのは、それぞれが様式を作ったということですね。創玄書道会の様式、独立書人団の様式、奎星会の様式、というのが、今でも確固たる様式として残っている。一過的なものとしてではなくて、次の時代の骨組みを作った。天来の残したもの、お弟子さんが残したものっていうのは、たいへんなものだったんじゃないかなと思うんです。