永守蒼穹

永守蒼穹

石原太流

石原太流

高橋蒼石

高橋蒼石

中原志軒

中原志軒

山中翠谷

山中翠谷

比田井和子

比田井和子

先程、高橋利郎先生から、「比田井天来と門流が残したもの」というタイトルでご講演いただきました。比田井天来とその門下、上田桑鳩・金子鷗亭・桑原翠邦・手島右卿・徳野大空・比田井南谷が、どのような考え方のもとに書を書き残したか、限られた時間だったにもかかわらず、簡にして要を得た内容で、とても参考になったと思います。

ではこれから、それぞれのご門下の先生方から、さらに詳しい説明をしていただきたいと思います。作品はそれぞれ5点ずつ選んでありますが、その中から3点について高橋先生がお話しくださったので、これから残りの2点ずつを取り上げて、ご門下を代表する先生方にお話いただこうと思います。

順番は、比田井天来のお弟子さんになるために上京なさった年月日の早い方から始めていただくことになっています。

最初は、最初に入門した上田桑鳩先生について、パネラーは奎星会会長の中原志軒先生にお願いします。

先程、高橋先生から桑鳩先生の3点の作品のお話をいただきました。実はこの3点とこれからお話する2点は、相当年代が違っております。先程のは昭和20年代、これからのは最晩年の作品です。桑鳩先生が至り得た世界や何を考えていたかということを、これらの中から汲んでいただければと思います。

・一塵不倒 昭和42年(1967) 襖書(桑鳩寺)

・一塵不倒 昭和42年(1967) 襖書(桑鳩寺)桑鳩先生は昭和43年に亡くなりますが、これは亡くなる1年前の作品です。故郷の兵庫県三田にある方広寺、俗に「桑鳩寺」と呼ばれていますが、そこに作品が数十点あります。これはその中の一つで、岩彩を使って一気に書き上げたもの。襖4枚です。ブルー系とグリーンの岩彩を筆につけて、ぐっと力を入れ込んで書いています。少しかすれた部分や薄くなった部分が、筆が動いていったあとをよく示しています。68歳の、最後の命のほとばしる力、書にかける気概、というようなものが出ていると思います。

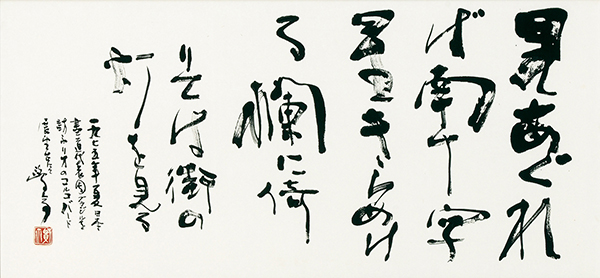

・天衣無縫 昭和43年頃(1968)

・天衣無縫 昭和43年頃(1968)次の作品「天衣無縫」は、悠揚とした趣があり、ゆったりとお書きになっています。非常に濃い墨で、超長鋒を使って書いている。潤筆の部分、引き締めた部分とゆっくり広げた部分。臨書によって楷行草篆隷をしっかり勉強してきた、それが作品の中に自在に出てくる。天来先生から学んだものが、最後に力となって出ていっているのではないでしょうか。自由気ままに作品を作っているように見えるかもしれませんが、造形へのねらいが周到に計画されています。臨書で培ったものが筆を導き、最後の「桑鳩」という署名までたどりついている。高橋先生の話にあったように、天来先生から受けたものがバックボーンになって、新しいものを作っていくんだ、書道界を新しくしていくんだ、という思いが、桑鳩先生の思想の中にも、実作の中にもあらわれているんじゃないでしょうか。そしてこの革新性は、奎星会に受け継がれていると思います。

ありがとうございました。

天来がまだ生きていた時代、上田桑鳩先生が中心になって「書道芸術社」が作られ、現代の書を作った原型とも言える盛んな活動がなされていました。戦後生まれた新しい書の原型を、ここに見ることができます。

続いて金子鴎亭先生です。予告では創玄書道会会長の石飛博光先生がご出席くださる予定でしたが、急にご都合が悪くなりました。創玄書道会副理事長の永守蒼穹先生が変わってお話くださいます。どうぞよろしくお願いします。

今日ご出席予定だった石飛先生は、長く金子鷗亭先生のもとにいらしたので、私よりはるかに鷗亭先生について詳しい方です。私がピンチヒッターをつとめさせていただいて、どこまでご期待にそえるかどうかわかりませんけれども、できるだけご紹介したいと思います。

・丘壑寄懐抱 昭和41年(1966)

・丘壑寄懐抱 昭和41年(1966) この作品は鷗亭先生の漢字作品の代表作かと思います。昭和41年の日展で文部大臣賞を受賞。そして翌年の芸術院賞と、文部大臣賞と芸術院賞を受賞したという話題の作品です。

鷗亭先生の作品でどれが代表作かというのを、ここにいらっしゃる山中先生と話すんですけれども、山中先生は楷書がいいとおっしゃる。とくに「全国戦没者追悼之標」のおおらかな書は、今日、あの先生じゃなきゃ書けないよ、と高く評価される、私はその背景に、鷗亭先生は漢隷に強かったんじゃないか。特に素朴な「張遷碑」のような朴訥でぬくもりのある書に関心があったのではないか。しばらくすると「好太王碑」あたりを熱心に勉強されるようになるんです。昨日紹介された臨書の中に、半切の臨書作品をいくつか並べてあるものがありますけれど、多種多様なところに関心をもっていらしたことがわかります。

この作品ですけれども、隷書には違いないんだけれども、楷書的な匂いもしましてね、書いて書いて書いていく中でこういう姿に落ち着いたのではないか。何度も書き直されたと聞いております。そして最後の方で、このようなゆったりとした、意外な造形をとりながら、全体としてしっくりして調和のとれた作品となった。こういう作品、最近はあまり見ませんね。論理性のある、印象に残る作品だと思っています。

・南十字星 昭和50年(1975)

・南十字星 昭和50年(1975)毎日書道展のブラジル展に行ったときの紀行文を、翌年の日展に発表したものだと思います。最初に会場で見た時、鷗亭先生はおしゃれだなあと思いました。残念なことに今回は額が写っていませんが、岡村多聞堂さんという額屋さんに、かなりの経費でお願いされたんじゃないかと思います。作品にあう、見事な額でしたね。

近代詩文書というジャンルは、読めるということが大事で、かなとの調和を考えると、柱になる書体は行書ということになります。その他に楷書、草書もいいかもしれませんが、これは読めないので一般的ではありませんね。楷書、行書、隷書あたりを近代詩文に使うことが多いわけです。けれども、主には行書なんです。この作は王羲之を愛した鷗亭先生ならではの羊毛の筆を使った濃密な、つややかな線状で、一気に書き上げた作品。行書の漢字とひらがなが豊かな表情をして、鷗亭先生の近代詩文書の代表作ではないかと思います。

先生は唐太宗と王羲之がとてもお好きでした。お人柄も大きく、紳士で格好のいい先生で、懐の広い方だったと記憶しています。天来一門の今日に限りない愛情を持っていらしたんじゃないか。先生は日展には後から参加されたので、いささか窮屈に感じていらしたと思うんですね。ところが後のことを考えると、その中で闘っていかなくてはいけない。新傾向の書が、後の時代にまで豊かな展開をしていくために、鷗亭先生は大きな力を発揮されてきた。

おや、時間? 話が横にそれたようで、この作品は鷗亭先生ならではの美しい線状で、澄んだお気持ちが、こうしたものを残されたのではないか、という気がしております。

永守先生どうもありがとうございました。 続いて桑原翠邦先生です。桑原先生は、次の天皇陛下、浩宮様に書道をご進講なさった方です。では、書宗院理事長の高橋蒼石先生、よろしくお願いいたします。

先程の高橋利郎先生のお話の中で、翠邦先生は天来の書法を一番推進した、継承したとおっしゃってくださいました。私自身も、天来の姿を一番追求していったのが翠邦先生じゃなかったかなと思っています。

桑原翠邦先生は、若い頃から天来先生から高い評価を得ていて、金子鷗亭先生と一緒に、北海道から出てくるようにすすめられた。天来先生は代々木書学院を昭和3年に完成させるんですけれども、その翌年に北海道に遊歴にくるんですね。そして鷗亭先生や翠邦先生に会って上京をすすめる。そんな流れがあったようです。書学院が完成していたからこそ、そんな形がとれたんじゃないかと思っております。

今回、5点を図版として選びましたけれども、ほかの先生の作品はほとんどが展覧会に出品されたものです。日展などに発表されたもの、受賞された作品です。桑原先生の場合は、展覧会を目的に書かれた作品は、先程最初に紹介された「月」だけです。昭和39年の富山の個展のときの作品です。

・長野県佐久市の天来生家に建立

・長野県佐久市の天来生家に建立これは天来先生が、長野県の佐久市、旧望月町に天来先生がお生まれになった比田井家の本家がありまして、「生誕地」の碑を建立するということで、昭和43年に書かれたものなんです。僕はこの書が非常に好きで、本家に行くたびに見させていただいています。翠邦先生の代表作の一つだと思って、今回紹介させていただきました。

・快哉 昭和40年頃(1965)

・快哉 昭和40年頃(1965)「快哉」ということばを翠邦先生は好んで作品に書かれています。これは半切二分の一ぐらいの大きさですが、同じくらいの大きさのものを二点ほど見たことがあります。その他に小品だと、数えきれないくらい書かれたという印象をもっています。

いろいろな方が翠邦先生の作品の数のことをおっしゃいまして、十万点とか三十万点とか、とにかく数は書かれました。我々も展覧会のたびにお譲りいただいたりしていますけれども、全国をまわられて、これが書の本当の姿なんだっていうこと、それが大事なんだとおっしゃって、作品を書き続けられた方で、ほかの先生方とはちょっと生き方が違うと思います。

戦後間もない頃に始まった毎日書道展は、10回展くらいまでは審査員で、審査をされる姿が写真などで残っていますが、その後、私はみなさんと考え方が違うからというので、毎日展や一般の公募展から退いてしまいます。そして臨書だけの、その当時作品サイズも大きくなっていましたが、半切だけの「書宗院展」を始めました。昭和32年のことです。今年8月に63回展をむかえます。書宗院展という場で、臨書の重要性を考え、翠邦先生の遺志をずっと継承していこうと、そんなふうに我々は考えております。

どうもありがとうございました。高橋利郎先生が先にお話しくださったおかげで、このパネルディスカッションも順調に進んでいます。

続いて、手島右卿先生について、独立書人団常務理事の山中翠谷先生にお願いいたします。

それでは、残されている2つの作品についてと、手島右卿という人について、話をさせていただきたいと思います。

・虚 昭和29年(1954)

・虚 昭和29年(1954)まず「虚」という作品。これは我々にとっても大事な作品の一つです。昭和29年、第10回日展に発表されました。当時は漢詩が主流だったところへ一字を出していく。たいへんなセンセーションを巻き起こした作品だったと思います。

どうして「虚」を書かれたかというと、能で足踏みをしますね、トトン、トントンと。その足踏みの音、宇宙の静寂を破るような音が自分の心を動かした。そしてこれを書き上げた。それが斜めの線の渇筆のところに盛り込まれています。一字ではあるけれども、一点一画、考えて考え抜いて書いた作品。第一画目の入り方、トーンと高く、そして大きく、右上に回って、冠のところに戻って入ってくる。一画目から紙面の全体、そして能で感じた宇宙観、静寂を打ち破るような足踏みの音、こういったものが第一画目からあるわけです。音の表情をあの渇筆のところに盛り込んだ。これが象書、少字数書の走りだと言われています。

・幽人独在雪月中 昭和40年(1965)

・幽人独在雪月中 昭和40年(1965)この作品は先生ご自身がおっしゃっていますが、「かな」の線質を取り入れて書き上げたものです。蔵王の方に遊びに行ったときに、雪景色がまことに美しかった。その感動をなんとかあらわしたい。それで「かな」の線によって、しかも技術を駆使して書き上げた。当時、書壇の中で手島右卿がどのような位置づけになっていたかよくわかりませんけれども、ある本には、右卿がこのことばを選ぶにあたって、書道界の中で孤独感にあったときに、「幽人独り」というこのことばに出くわしたのではないかということも書かれています。でも先生が残しているのは、蔵王に遊んだときに、雪景色の非常に美しかったことに心を動かされて、かなの線で、筆を高く吊り上げ、息永く一気貫通をねらって書いた。それだけです。

ここから手島右卿の人について少しお話します。いろんなところに右卿は、俺は一気に書き上げた。一枚で仕上げたと書いています。一枚で書いたものもあるでしょうけれど、あまりそのとおりにとらないほうがいいです。右卿が亡くなった後、目黒の日本書道専門学校へ片付けに行ったんです。そのときに草稿が出るわ出るわ、びっくりしました。作品というのは、一枚書きでできあがることもあります。これを信条としている人もいるかもしれないけれども、作品というものは百枚、二百枚、一千枚というふうに書くもんだろうなと思いました。

私が手島右卿という先生についたのは、昭和44年に大学に入ってからで、先生は47年には体を壊されていたので、実質教わったのは三年、正味でいえば二年かもしれない。その後、特別研究講座が昭和51年から始まったんです。書というのは技術が大切。しかしそれにプラス、なぜこれを書いたのか、どんなふうに書いたのか、第三者から求められたときに、それに答えられるだけの背景を持たなければだめだと。技術、知識、理論。それをしっかり持っていなければだめだよという教えだったんですね。それから私は勉強をさせていただくようになりました。

それから「象書」ということばですが、それは表現方法の一つであって、すべてではないということは知っておいてほしい。

それと、少ない字数の作品を書いたのは、書の国際性のためということもあります。書が真に芸術性をもったものであるためには、日本だけではなくて、世界の芸術、音楽、絵画、彫刻、すべてのものと対峙したときに、負けないものでなければならない。そのためには一字、二字、少ない文字で書いていったほうが外国の人達にはわかりやすいという理論も持っておりました。誤解されている方も多いので、知っていただきたいと思いました。

ありがとうございました。山中先生の手島右卿先生に対する熱い想いが伝わってまいりました。

続いて徳野大空先生です。玄潮会会長の石原太流先生、お願いいたします。

徳野大空は、天来先生に入門して数年で天来先生が亡くなりましたので、その後は手島右卿先生に師事して、いっしょに書の新しい運動をやっていくわけです。

先程高橋先生が「草原」のことを紹介してくださいましたが、これをはじめとして、絵画的な造形の作品があるんです。あるいは、また、「いこい」という、ひらがなで点を3つ打っただけで作品化したものなどあり、天来記念館に「一月三舟」という絵画的造形の作品があります。「草原」や「一月三舟」が代表作と言われています。

・感 昭和42年(1967)

・感 昭和42年(1967)今「感」という作品が出ております。孫過庭の「書譜」に「感」という字があります。徳野先生は、古典にのっとったとはおっしゃっていませんが、回転する運動がここにありますね。まわりをがっちり決めて、斜線を響かせるように、視覚性が強い作品です。

書の作品というのは、読んで理解するものです。でも作品を見て、絵と同じように、まず感じて、そして味わうということもある。徳野先生はそう考えて作品を作っていたのです。その一環にあるのがこの「感」。先生は王羲之風の書をやっておりましたから、「十七帖」の風格や、王羲之を基にした孫過庭の書譜に想を得たと思われる作品も数点あり、しっかりしたものがここで感じられると思います。

・詩 昭和46年(1971)

・詩 昭和46年(1971)これは「詩」という字です。そんなに大きな作品ではありません。

先程「絵画的な」という話をいたしましたが、今回の天来の会書展で、徳野先生は「白」という作品を出しています。この「白」を見ますと、非常に省略された、ぎりぎりの形、点をとって作品を仕上げようという極端な省略法をとっています。絵画的構成に重きをおいた時の書です。

この「詩」という作品は、存在感のある、どっしりとした文字の姿をもっている。これは徳野先生の、少字数的な文字の姿に重きをおいて書いたものです。徳野先生は昭和49年、60歳で亡くなっていますので、ほぼ晩年に近い作品です。私のような弟子が、素晴らしい作品だというのも恥ずかしいんですが、非常に響きのある、存在感のある作品。余分な動きなど見せず、そのままズバリと表現した高い境地だと思う。

手島右卿先生の作品が先程出ましたが、手島先生とは、書を書くときの本質的な何か、違ったものがあったんだと思う。同じような表現をしながら、手島先生の仕事を横に見ながら、このような存在感のある、どっしりした作品を発表されたということをご覧いただけたかと思います。

ありがとうございました。 最後に、比田井南谷についてお話しします。

・作品12 昭和28年(1963)

・作品12 昭和28年(1963) 四つ目です。この作品は、香港で建設中の「M+」という国立現代美術館が買い上げてくださったものです。この美術館は来年ぐらいに完成すると思いますが、膨大な数の収蔵品をもつ、大規模な国立美術館です。一昨年に小さい展覧会が行われましたが、そのときのポスターに使われていました。「四つ目に見られている」っていう感じのポスターでした。

さて、今まで、天来門下の方々のお話をしてくださいましたが、これらのお弟子さんは天来に月謝をおさめていません。ほんとです。先程高橋先生から、天来は貸家を持っていてそれで生計を建てていたというお話がありましたが、家作は関東大震災でほとんど壊れてしまいました。妻の小琴は書道教室をやっていました。でも天来は月謝をとっていません。そのかわりに日本全国、北は北海道、樺太から、南は九州、台湾へ行き、作品を頒布しました。比田井南谷も書道で生計を立てず、別に会社を作りました。そしてアメリカに行って、日本の書とはこういうものだということを紹介して回ったのです。先程の「電のヴァリエーション」は千葉市美術館、「作品61-7」は京都国立近代美術館が買い上げてくれたものです。

比田井南谷はホームページがあります。ここに、南谷の生涯、あるいは代表作や世界の美術館に収蔵されている作品について出てきますので、ご覧いただけたらと思います。

・作品64-13-3 昭和39年(1964)

・作品64-13-3 昭和39年(1964) これは、ニューヨーク近代美術館、MoMAですね、ここが買い上げてくれた作品です。

この作品は文字を書いていません。筆順のようなものが感じられて、文字のように見えるかもしれませんが、自分で作った形です。

特徴的なのは「線」です。南谷は、書道においてもっとも大切なのは「線」だと考えました。ここで書かれている線は、立体的に見えます。最近、ボンド墨を使われる方が多いようですが、そうではなく、中国の古い墨です。二種類の古墨を混ぜると、とろっとして、書いたときの筆のあとがそのまま定着するのです。紙は鳥の子紙なので、にじみません。

最後に、南谷のことばをご紹介したいと思います。これは南谷の自選作品集の序文に書かれていることばです。「私の作品に、もしなんらかの取り柄があるとすれば、それはときどきの、ありのままの姿を正直に露呈しようとした点であろうと思います。」 この作品も、書いているときの心の動きをそのまま紙面に定着させた、そういう線によって書かれた作品です。

これで比田井南谷を終わります。

さて、これまでお話しくださった方々が追求した書の形は、天来の会書展の会場で見ることができます。漢字、少字数書、近代詩文書、前衛書というように、ジャンルが分かれていますが、これらはすべて天来の門流の方々が切り開いた世界なんです。展覧会場では、それだけ多様なものが展示されているにもかかわらず、なんとなくしっくりと調和しているように感じます。その理由は、昨日やった古典臨書が鍵になっていると思います。

臨書は、現在の書壇では、数多くの古典の中からいくつかを選び、徹底的に臨書をして、ご自分の作品をお作りになる方が多いのですが、天来の場合は、古典のすべてを学べと言いました。有名な古典は必ずよいところがあるのだから、すべて学べ。とくに嫌いなものを学べ。そう主張しました。そういう学び方をなさった方の書が、会場に並んでいます。しっとりと潤いがあり、暖かい作品ばかりです。

今日は本当はパネラーの先生たちのディスカッションをやりたかったのですが、展覧会場が4時で終わってしまいます。あと30分しかありませんので、ぜひもう一度会場をご覧になってください。

長時間ありがとうございました。