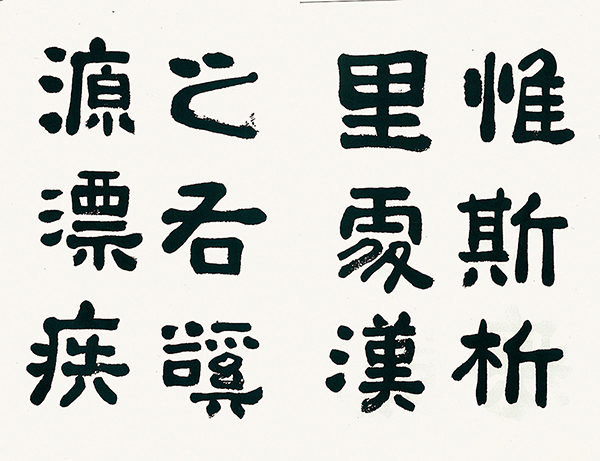

石飛博光

石飛博光

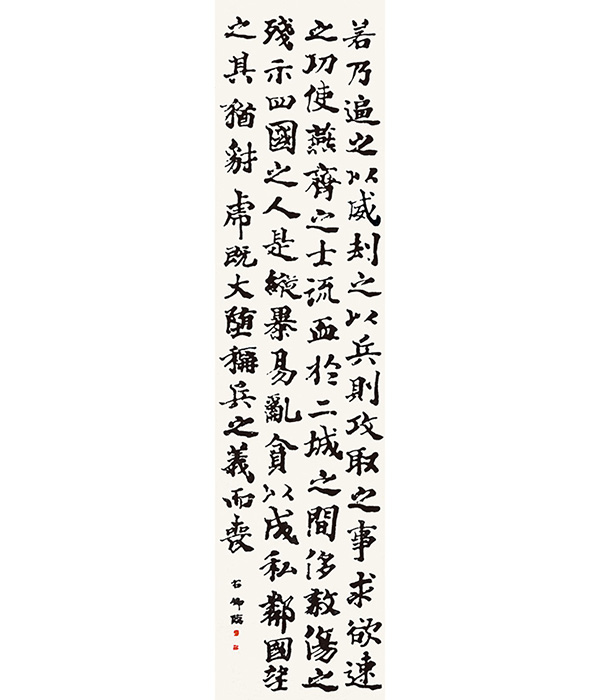

石原太流

石原太流

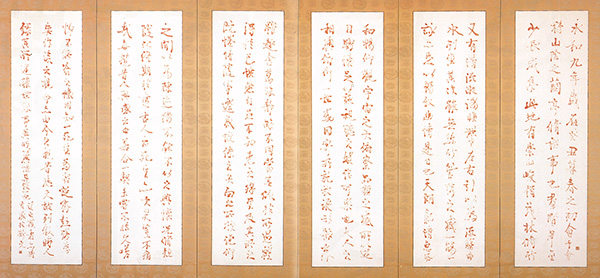

高橋蒼石

高橋蒼石

中原志軒

中原志軒

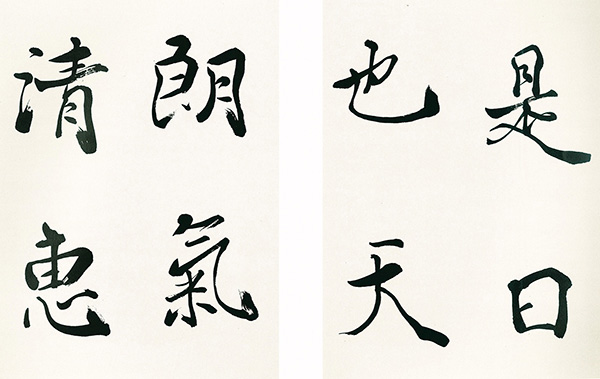

比田井和子

比田井和子

前半の柳田さやか先生の基調講演「天来は東京美術学校で何を教えたか」は、今まで取り上げられなかった資料を駆使した、とても興味深いものでした。昭和初期に、天来が書道教育における臨書の普及のために、どれだけ努力したかがよくわかりました。

これからは、比田井天来と門流の方々が、実際にどのような臨書を残したのか、それぞれの門下を代表して、パネラーの先生方にお話いただきたいと思います。

最初は比田井天来です。

天来の臨書の特徴は、それまでの方と比べて範囲が広いことです。そして、それぞれの古典の特徴を活かした、写実的な臨書を残しました。

・臨雁塔聖教序(『学書筌蹄』) 大正10年(1921)

・臨雁塔聖教序(『学書筌蹄』) 大正10年(1921)師、鳴鶴の筆法ではなく、「俯仰法」をあみだした天来は、その正しさを証明するために、大正10年から古典の全臨集『学書筌蹄』の配本を開始します。その中の「雁塔聖教序」です。左上に原本を出しましたが、原本に近づけようという意識がとても感じられます。原本は『書学院本』として有名ですが、こおには金と朱で点が打ってあります。比田井天来が発見した俯仰法の秘密があると言われています。

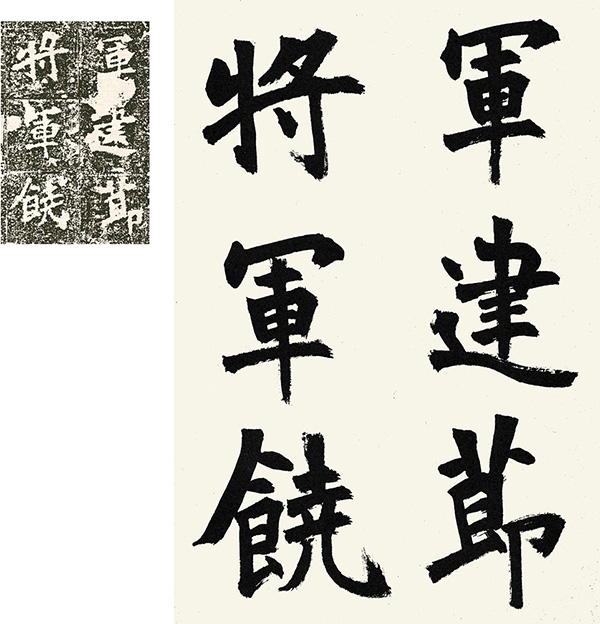

・臨張猛龍碑(『学書筌蹄』)

・臨張猛龍碑(『学書筌蹄』)同じ楷書ですが、先程の細い雁塔聖教序と違って、太い線で力強い臨書。原本の趣が反映されています。

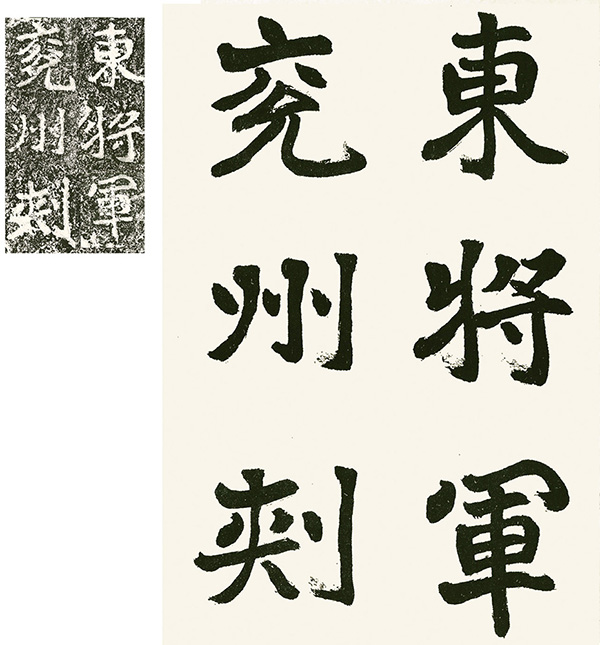

・臨鄭羲下碑(『学書筌蹄』)

・臨鄭羲下碑(『学書筌蹄』)鄭道昭鄭羲下碑の臨書です。丸みを帯びた線です。先程の張猛龍碑と近い年代に建てられた碑ですが、まったく表現が違います。豊かでおおらかな鄭羲下碑の趣が再現されています。

・臨温泉銘(『学書筌蹄』)

・臨温泉銘(『学書筌蹄』)唐太宗の温泉銘ですが、この臨書をしたのは天来が初めてではないかと、天来自身が言っています。確かに鳴鶴先生などには温泉銘の臨書はないし、以前にもないと思います。明天子と言われた唐太宗を彷彿とさせる伸びやかな臨書です。

・天来習作帖 昭和5年(1930)

・天来習作帖 昭和5年(1930)『学書筌蹄』から9年後に発行された臨書集、『天来習作帖』です。右から金文、礼器碑、郙閣頌、王羲之初月帖を出してみました。こうやって見ると、それぞれの線の味わい、結体がまるで違います。さまざまな書の作品を書くときに、多彩な作品を書くためには、こうして古典からさまざまな線や形を学んで初めてできるんだということを、天来は示したかったんだと思います。

・天来習作帖 昭和5年(1930)

・天来習作帖 昭和5年(1930)『天来習作帖』からもう一枚ご紹介します。左が褚遂良の雁塔聖教序。先程の『学書筌蹄』とは異なって、柔らかな味わいを強調した臨書です。同じ原本でも、表現は一つとは限らない。いろいろな味わいを持っているわけですから、その時によっていろんな臨書が生まれる、それがいいのではないかと天来が言っている気がします。

その右が虞世南の孔子廟堂碑、欧陽詢の九成宮醴泉銘、張旭の古詩四帖です。『学書筌蹄』ほど写実的な臨書ではなく、天来の解釈が入っていますが、原本の味わいはより強調されていると思います。

これで比田井天来を終わります。

続いて、上田桑鳩先生の臨書、お話しくださるのは奎星会会長の中原志軒先生です。

上田先生は兵庫県のお生まれで、若いうちから美術、音楽等にも興味を持たれていました。28歳の時に書で身を立てようという決心をしました。昭和2年から二年間の勉強の後、昭和4年に天来先生の門に入ります。それまで天来先生は弟子をとらないということだったんですけれども、入門することができました。

天来先生は自分は一切お手本は書かず、法帖を示して、これを臨書しなさいと渡された。それを持っていくと、今度はまったく傾向の違う古典を勉強しろと言われ、とてもたいへんだったそうです。その理由は、書くことによって、「習気」と言うんだそうですが、書癖が身についてしまってはいけないというので、お手本の書体・書風を左右に振りながら指導されたということです。

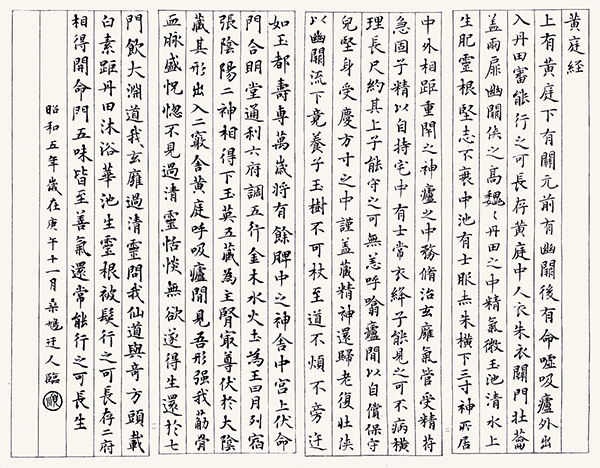

・臨黄庭経 昭和5年(1930)

・臨黄庭経 昭和5年(1930)天来先生の門に入って、一年余りたった昭和5年の泰東書道院展で、第一席の文部大臣賞をとった黄庭経の臨書です。桑鳩というと、表現が粘っこくて大胆であると考えられていますが、最初に勉強したときには、こんなふうに、写実的に揺るぎない骨格で書くことを大切にされました。黄庭経なので、千何百字になります。それを最後まで書き続ける。7〜8時間、ぶっとおしでお書きになったと聞いています。

この作品自身は戦争で焼けてなくなってしまいましたが、後に書学院で復刻していただきました。

・節臨菘翁私擬治河議 昭和18年(1943)

・節臨菘翁私擬治河議 昭和18年(1943)天来先生を亡くしてから、4〜5年後の菘翁私擬治河議の臨書です。関西の辻本史邑先生のところで見せていただいて、これはすごいと感激して、そこで書いたけれどもうまくいかないので貸していただいて持って帰った。その感動があるうちに書いたというものです。

側筆ぎみに書いていきます。古意といいますか、渋みといいますか、そういうものが出ています。日本的で情緒的な雰囲気がこの中にはあらわれていると思います。

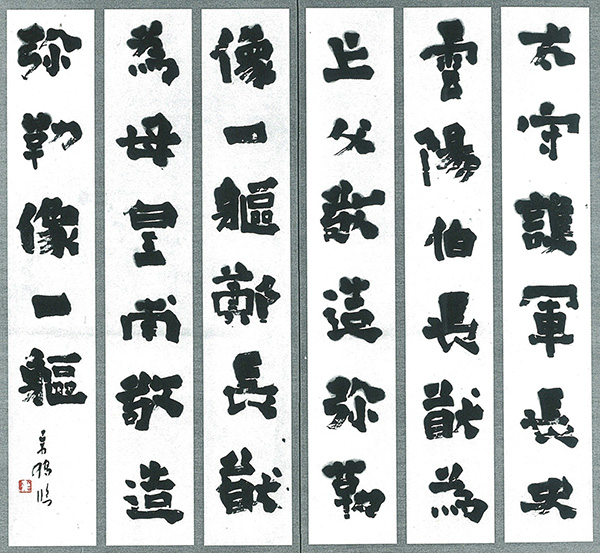

・臨鄭長猷造像記 昭和28年(1953)

・臨鄭長猷造像記 昭和28年(1953) 桑鳩先生は昭和15年に奎星会を設立して、27年に奎星展を始めた、これは第2回の奎星展に出した作品です。

それまでの修行時代は古典の検討時代でしたが、これから新しく書を表現していこう、新しい芸術として見せたいということで発表した二曲の屏風です。それぞれ半切の長さで、横を少し切ってあります。数年前に毎日展が臨書の特別企画をやったときに出させていただきました。

龍門造像記の中で、この鄭長猷造像記は素朴で純な、おどけたような雰囲気が残っています。墨はそれほど濃くなくて、うるんだ感じがあります。偏や旁を少し動かしたり、鄭長猷造像記をより鄭長猷造像記らしくするために、原本と比べるとちょっと違う部分もある。でもそこがある意味、桑鳩先生のねらいで、先程の写実的な臨書から少し象徴的に、創造的に進んだ結果と考えられます。

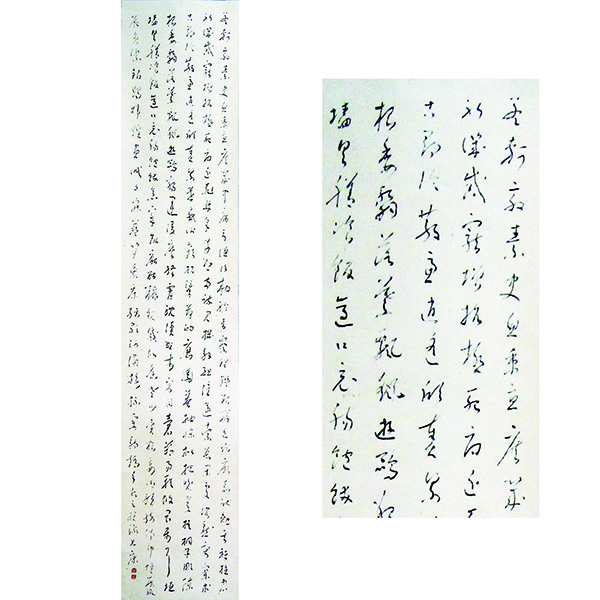

・臨孫過庭千字文 昭和41年(1966) 折帖

・臨孫過庭千字文 昭和41年(1966) 折帖これは晩年のものです。桑鳩先生は亡くなる1〜2年前から、失敗した折帖を墨で塗って、その上に朱墨や朱色の岩彩で臨書するということを行いました。創造的臨書として、桑鳩門下だけでなく、書道界に強烈な印象を与えました。

・臨祭姪文稿 昭和42年(1967) 折帖

・臨祭姪文稿 昭和42年(1967) 折帖これは亡くなる前年に書かれたものです。死を前にして、自分は臨書を残していくんだ、多くの人達に臨書を通して書の本質を伝えようとして書いた。命を賭けて行った最後の仕事になりました。天来先生に10年間みっちりと臨書を勉強させていただいた線と造形のすべての要素をここで見せたんだろうと思います。

前衛書運動の原点に天来先生が存在したということを、これらの臨書でご理解いただければと思います。

中原志軒先生、ありがとうございました。最後の折帖はすごいインパクトでした。

続いて、金子鴎亭先生の臨書について、創玄書道会会長の石飛博光先生にお願いいたします。

金子鴎亭先生は北海道松前の出身で、鷗亭先生をおしたいして集まった門下生は北海道出身が多いんです。私も生まれ育ったのは北海道で、ちょうどど真ん中、富良野の近くで赤平という町です。炭鉱が盛んで、優秀な人達が集まりました。かなり高い文化が盛んだったように思います。その中で私もいい勉強をさせてもらいました。鷗亭先生とは高校の時に初めてお目にかかりました。今日私があるのは鷗亭先生のおかげだと思っています。

鷗亭先生のところで、比田井天来先生のお話をお聞きしました。天来先生が発明した俯仰法は筆を進む方向に傾けて書く筆法ですが、桑原翠邦先生も、手島右卿先生も、鷗亭先生も、みんな違うんですよ。俯仰法はどんなものだったのか、真実はわかりません。みなさんさまざまな解釈で書いているのです。

天来門下のみなさんは非常に個性派が多いんです。天来先生のもとからいろんな新しい書が生まれている。優秀な人達の集まりだったんです。天来先生は指導者として大きな存在だったんじゃないかと思います。

鷗亭先生は「全国戦没者之霊」を三十数年書き続けました。先生はとても真面目な人で、何ヶ月も前から、今年は九成宮醴泉銘で行こう、今年は顔真卿でやろう、今年は雁塔聖教序で書こうと計画しました。そして臨書を続けながら、草稿を作り、現場に臨みました。毎年調子の違う楷書を書いています。楷書の名人だったなあと師匠のことを考えています。書を書く姿勢、考え方がすばらしい。

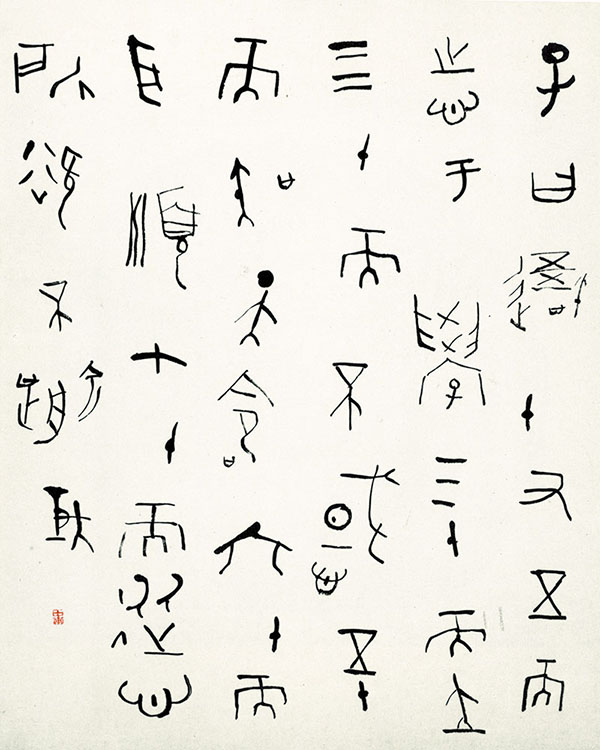

・臨木簡

・臨木簡鷗亭先生は本当にいろんなものを書きました。一番最初に臨書したのは高貞碑だと聞いています。造像記などもいっぱい書きましたね。一種類だけでなく、常に複数の古典を同時に追いかけました。比較しながら研究してゆくのです。

天来先生は木簡をずいぶん研究しました。それを通して新しい書に発展させようというところもあったと思います。鷗亭先生も木簡にはとても力を入れて取り組んでいました。木簡のリズムから新しい表現が生まれてきたのですね。

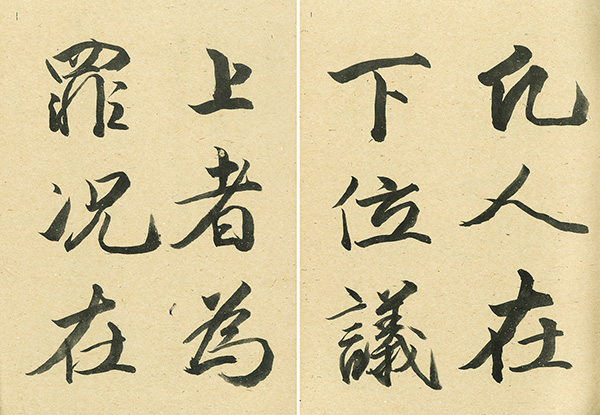

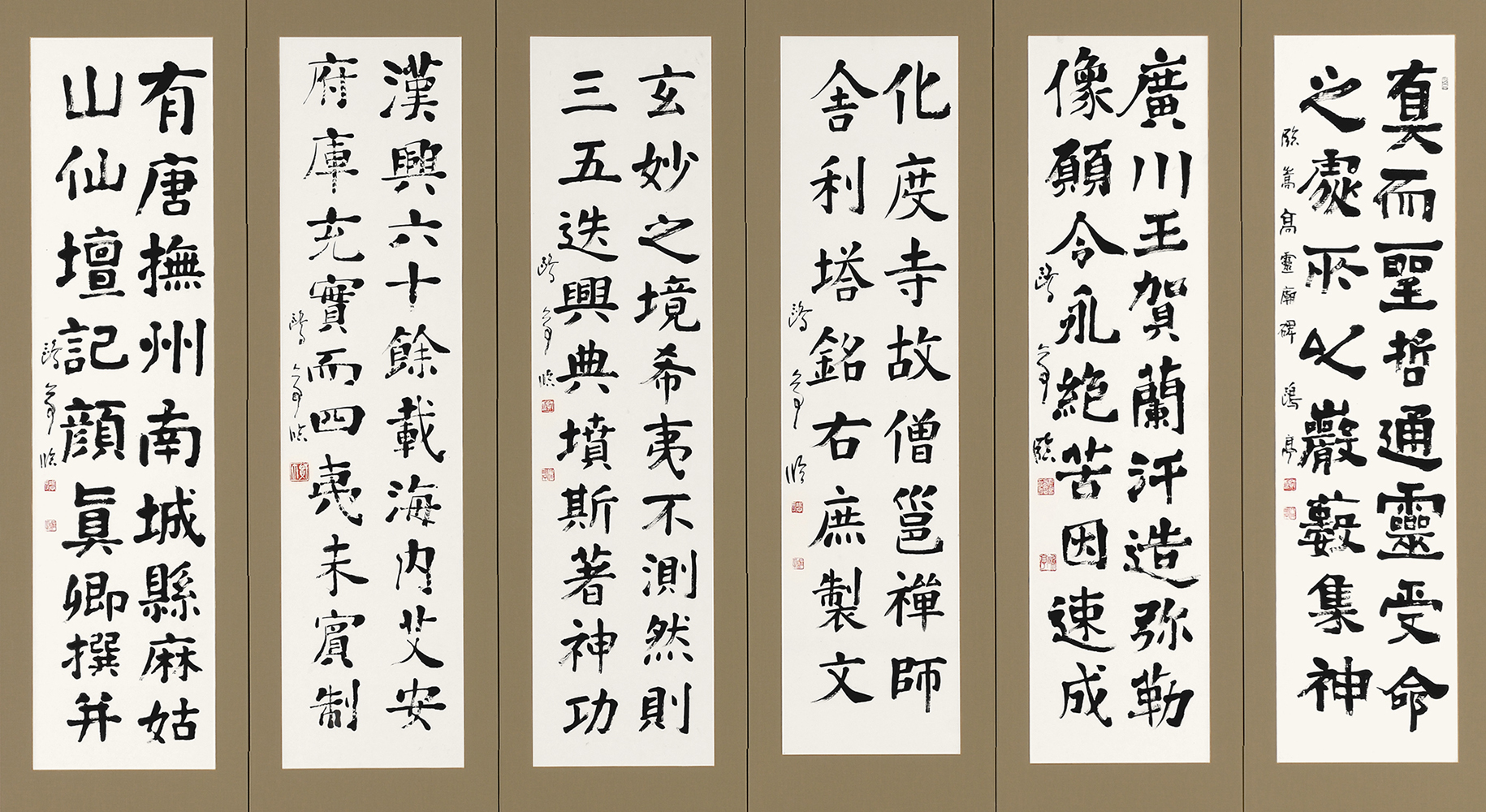

・臨書六幅

・臨書六幅 鷗亭先生はあらゆる書体を書きましたけれども、特に顔真卿の麻姑仙壇記や竹山連句など、興味をもって臨書しました。

この六点の臨書条幅は、書かれた日は若干違いがあると思いますが、いろんな種類の楷書を書いて、それぞれの古典の特徴を活かしながら、すばらしい作品になっています。隷書や篆書も得意で、よくお書きになりましたね。

・臨金文

・臨金文最近、比田井南谷先生と宇野雪村先生と鷗亭先生と松井如流先生との座談会を読みました。臨書についてなんですが、南谷先生は「臨書は芸術である」と主張していますが、わが金子鷗亭は臨書を音楽に例えて、別の角度から作曲家が一番芸術家ではないか? 演奏家も偉大な芸術家だが…。と言って高く評価しています。当時の先生方はしょっちゅう議論を戦わせながら勉強していたんですね。そうは言っても、鷗亭先生は臨書をとても大事にしていました。

・臨秋萩帖

・臨秋萩帖私たちは若いうちから、師匠に臨書、臨書と言われて鍛えられてきましたけれども、臨書は模写するだけではなく、臨書を通して、その中にあるキラッと光る、新しいものを見つけ出して、それを創作の中に生かしていく。その精神が大事なんだ。臨書のための臨書ではなく、新しいものを作り出すための起爆剤として、臨書は大事なんだ、と鷗亭先生はよく言われていました。

少し前に天来書院の「書道テレビ」で、天来先生がお使いになっていた筆を使わせていただきました。山馬の剛い毛から羊毛まで、非常にバランスのいい、書きやすい筆で、とくにあの山馬なんかすばらしいものでした。天来先生は剛い筆も柔らかい筆も研究されて、自分の表現にあった筆を工夫されていたんじゃないか。創作するとき、古いものを臨書するとき、表現の振幅を大きくし、さまざまな試作をするために、筆匠にもいろいろ注文をつけながら工夫して、これまでになかったような筆を作ったようです。魅力的な作風はそういう試行錯誤、実験の積み重ねの中から生まれてきたのだと思います。そしてそれを今に活かしていくことを、天来先生もお考えになっていたと思います。

石飛先生、臨書によって新しい書表現が生まれることがよくわかりました。ありがとうございました。

続いて、書宗院理事長の高橋蒼石先生に、桑原翠邦先生の臨書についてお話いただきます。

翠邦先生は鷗亭先生と同い年で、同じ北海道、それも札幌の鉄道教習所でご一緒でした。その鉄道教習所で、大塚鶴洞という先生につきました。その先生は川谷尚亭、比田井天来に尊敬の念を持って指導しておられた方で、最初に翠邦先生に、好きな法帖を持っていって習えとおっしゃった。それではと翠邦先生が取り上げたのは、皇甫誕碑、鄭羲下碑、高貞碑、孟法師碑。それをお借りして習ったんです。それが一番最初のようです。

その後、昭和2年に川谷尚亭先生が北海道にお見えになった時に、そばにいてお世話をして、その時に書き方や法帖の見方を教わったんだとおっしゃっていました。天来先生にお会いしたのは昭和4年です。天来先生は樺太などを回られた後、札幌でお会いになった。その時に、ずいぶん大人びた書を書いていると。これだったら、君はもう少しがんばれば書家としてちゃんとやっていけるんじゃないか。東京に是非来なさいと言われた。実は昭和3年に天来先生は代々木書学院を建てられたんですけれども、そこに全国から若い人を呼んで、書の勉強をさせようじゃないかと思ったんでしょう。

昭和7年に上京するんですが、その後は天来先生のもとで勉強されて、昭和13年に、天来先生に言われて中国へ渡って、3年と数ヶ月中国で修行されました。戦後、毎日展の草創期に参加されます。二×八尺二枚の聯だとか、そういうものを盛んに出しておられる。でも当時の書壇は、大きい作品や創作のほうに向かっていたけれども、私はそんな大作ではなく、創作でもなくて、臨書一本の展覧会をしようじゃないか、ということで始められたのが書宗院展、昭和32年です。10回展が昭和41年で、武道館でしたけれど、すごい展覧会だなあと思って見させてもらいました。そのときの話では、一期10年の予定だったけれども、若い人たちが続けたいということで、継続してやるんだと。その2〜3年後に、私も参加させてもらって、その後もずっと出品させてもらっています。

今年63回を迎えます。臨書だけ、それも半切軸装だけの展覧会です。

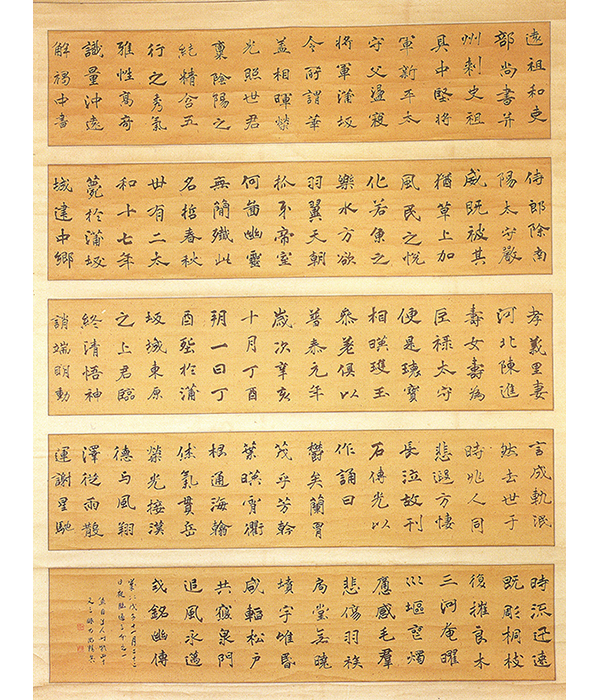

・臨張玄墓誌銘

・臨張玄墓誌銘二番唐紙半切を横にして、四段にして、細かい字で張玄墓誌銘を臨書したものです。しっとりとしたもので、克明な臨書です。この時期の毎日展でも日書美展でも、いろんな形式のものが出品できたんだと聞いております。

・臨魯孝王刻石

・臨魯孝王刻石渇筆を多用した作品です。古碑の臨書として、とてもおもしろいアイディアで作品構成をされています。翠邦先生の代表的な作品の一つだと思います。

・臨郙閣頌 半紙

・臨郙閣頌 半紙先生は競書雑誌のお手本も書かれていましたので、解釈の一つの例としてのお手本だと思います。

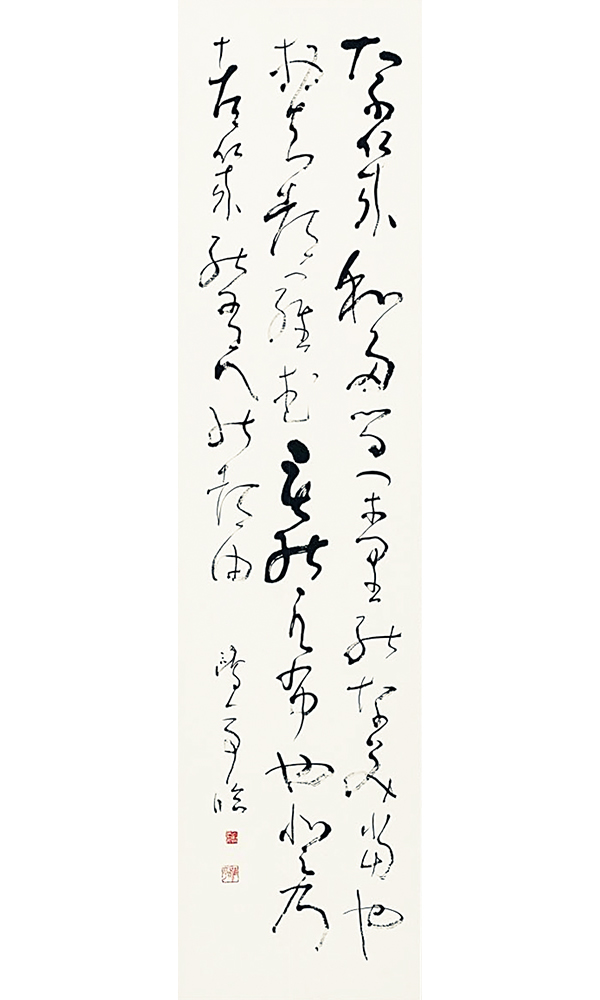

・臨自叙帖

・臨自叙帖 今回ご紹介する中で最後のものです。昭和57年だったかな。日貿出版社から全36巻で発行された臨書だけのシリーズの一巻です。シリーズの執筆者には手島先生や金子先生、石田先生、南谷先生も入っていました。これは自叙帖の臨書です。非常に力強くて、半紙なのにスケールが大きい。躍動感のある作品だと思います。

翠邦先生は、臨書は創作作品と差はない、価値としては同じである。イコールではないけれども、学書の過程や書としての価値からいえば差はないと、そんなふうに考えていたと思います。先生ご本人は、これは難しい話で、話せば長くなると前置きして話されましたが、我々は未だに悩みながら、先生の本意を汲んでいきたいと思っています。

手島右卿先生の臨書について、独立書人団常務理事の山中翠谷先生がお話くださる予定でしたが、本日やむをえないご事情でご欠席ですので、私が代わってお話します。

山中先生から「右卿語録」をはじめとする手島先生のことばをたくさんいただいていますので、それを中心にお話します。手島右卿先生の「右卿語録」には、はっと思わせる深いことばがたくさんあります。とくにすごいと思ったのは、「臨書は写真よりも正確でなければならない」です。写真より正確な臨書なんてあるわけがない。でも、写真より正確でないと、臨書としての価値がない。つまり、優れた臨書とは、単に写し取る写真よりも、原本の本当の筆意を得たものだということではないかと思うのです。

では、実際の臨書を見てみましょう。

・臨光明皇后楽毅論

・臨光明皇后楽毅論 まず光明皇后楽毅論の臨書です。

昭和12年、比田井天来が主催した大日本書道院の第一回目、天来が単独審査をしたのですが、ここで特別賞に選ばれた、記念的な作品のひとつです。

手島先生は楽毅論について、「スケールが大きい。渋くて抵抗感がある。歯ごたえがある。習ってみて、心の動きを感じる。しっぽが出ていて、しっぽをつかんでいくと本体がつかめる」などとおっしゃっています。

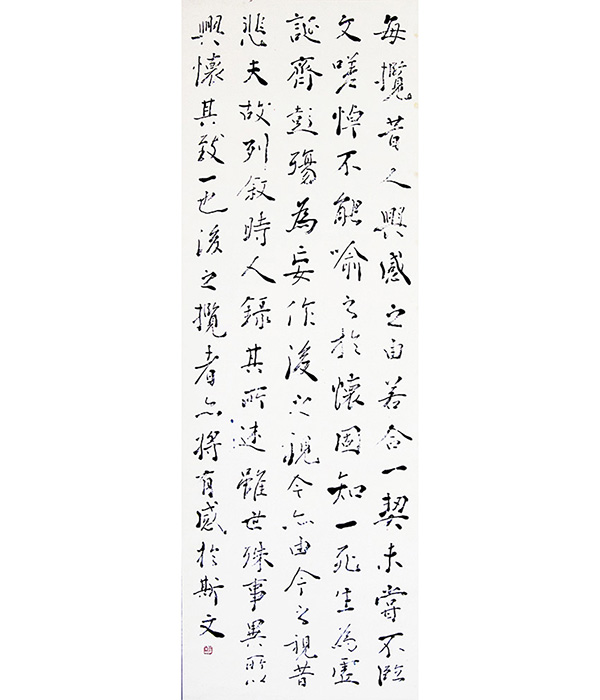

・臨蘭亭序 六曲屏風

・臨蘭亭序 六曲屏風 ネズミにかじられて小さくなった筆(!)と、貞政少登先生が時間をかけ、御苦労なさって磁器のお皿で磨った朱墨を使い、一気に書き上げたそうです。右卿先生は、昭和27年に独立書道会、現在の独立書人団を立ち上げ、その高揚する気持ちを乗せて、第一回独立書展で発表した作品です。

臨書といっても創作性をあわせもったもので、詩情豊かな展開をしている作品です。

・臨木簡

・臨木簡 木簡の臨書は、昭和31年、54歳頃のものです。

木簡といえば、比田井天来がいち早く注目し、作品に取り入れました。

「緊張した、ひびきの高い、簡古な、単純化されたもの。気合、そこから来る美しさ。隷書・草書など、現在のものより装飾性がある。だから木簡には近代的な趣や新しみがある。」とおっしゃっています。

・臨罔極帖 昭和34年(1959)

・臨罔極帖 昭和34年(1959)昭和34年、57歳のときの臨書です。

「ふつう王羲之と言えば、妍美正整(美しく整っている)で、造形も天才的なうまさを見せているが、規模の大きいものはあまり無いように思っている人がほとんどであろうが、この罔極帖を見れば、その偏見であることがわかると思う。筆あくまで深く、気迫に満ち、雄渾、豪快な態様は、ただもう圧倒されるばかりである。」

この先生のことばがこの臨書から響いてくるようです。

・臨風信帖 昭和55年(1980)

・臨風信帖 昭和55年(1980)昭和55年78歳のときのものです。

空海風信帖は、「ぼくが一番力を入れて習ったのは、この三通だ。」とおっしゃっているように、右卿先生がもっとも大切にされていた古典ではないかと思います。

「最澄に法を教えよう、書法を盗み取れ、という気持ちを込めて書いたもので、手紙に託して書法の限りを出したもの。深さと滋味を感じる。『九月十三日』をごらんなさい。あの「月」を見てごらん、書法が全部出ていますよ。あの『九』のねじ曲がったところ、大変なものですよ。」

臨書を英語にすると「コピー」だと、物の本に書いてありますが、とんでもない。臨書の中にこそ、書の素晴らしさがあるのだと、手島先生がおっしゃっているように感じます。

では続いて徳野大空先生の臨書について、玄潮会の石原太流先生、お願いします。

徳野大空先生は、上田桑鳩先生、金子鷗亭先生、桑原翠邦先生、手島右卿先生よりも世代が一つ後、大正3年生まれです。天来先生の講習会に参加しました。天来先生が昭和14年に亡くなって、15年に手島右卿先生に師事しました。臨書は手島右卿先生と似たところがあります。

先程、天来先生はすごく写実的な臨書で、いろいろ書き分けるという話がありました。上田桑鳩先生や金子鴎亭先生、桑原翠邦先生もそうですが、手島右卿先生と徳野先生はあまり書き分けるということをしなかったと思います。徳野先生の臨書は手島先生とよく似てはいますが、もう一つデリケートな、性情が優しいというか、情感を臨書の原型に加えるようなことをやりました。

展覧会なんかには、上田先生や金子先生、桑原先生、手島先生のような臨書の発表はほとんどやっておりません。半紙の臨書、あるいはせいぜい半切か聯落、二×六、二×八のようなものに細かく臨書していました。新しくできた部門である「大字書」に力を入れ、字を大きく書くから、普段の細かい臨書は非常に精密にやらないと、大きい字を書いた時に間が抜けちゃって見られる作品にならないから、ということはよくおっしゃってました。

60歳で亡くなりますから、私たちにも臨書に関する細かいお話はあまりされませんでしたが、臨書をしている折の、出た言葉に聞き耳をたてて聞いていました。具体的には言えないが、ちょっとした寸言が今の私を作っていると思っています。

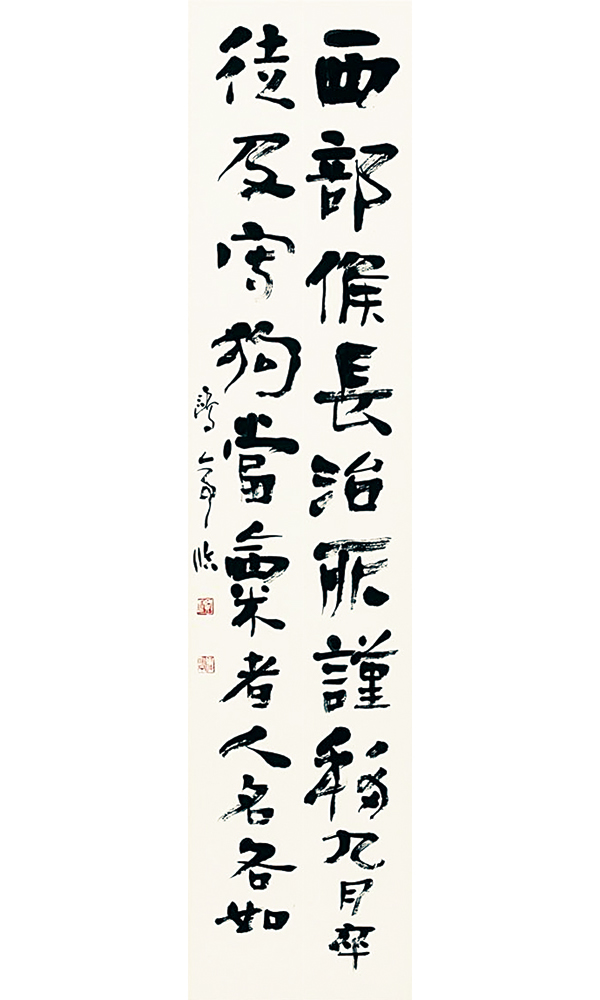

・臨蘭亭序 昭和37年頃(1962)

・臨蘭亭序 昭和37年頃(1962)徳野先生の書き方は非常にデリケートで、手島先生もそうでしょうが、手が半紙につくぐらい下げて側筆にして書くことが多かったですね。この蘭亭序がそうです。張金界奴本だと思いますが、形はよく似ていると思います。さらに形のゆがみなどを直してきれいに見せようとしている部分もあります。

・臨九成宮醴泉銘

・臨九成宮醴泉銘今日は写真がありませんが、若い時に行成の本能寺切の臨書があります。実に穏やかで、真に迫ったみごとな臨書でした。そして、孔子廟堂碑の楷書のようなよい雰囲気でした。案外このような作に自分の性質と合うものがあったと考えられます。だから、逆に情を棄て厳格な法則で書かれた九成宮醴泉銘に惹かれたのではないでしょうか。随分と九成宮の臨書は半紙ですが残っています。

・臨雁塔聖教序

・臨雁塔聖教序これは非常に細かい、得意の臨書ですね。ふだんはこういう細かいことをやっていて、作品を書くときには大胆なことをやる。自分の体質とか考え方の反対の要素をいつも意識して、そして作品化したというところがあったと思うんです。

今日お見せする臨書はみんな細かいんですね。繊細で優美、デリケートなものです。

・臨蘭亭序 昭和47年(1972)

・臨蘭亭序 昭和47年(1972)これは、全紙一枚にちょっと足したくらいの大きさでしょうか。蘭亭序が手に入っているようで、自分の呼吸に合わせたかのような書きぶりで、韻致の高い作です。

・臨懐素千字文

・臨懐素千字文懐素の千金帖。これは顔法だと言って、それ以上の説明はしませんでしたけれど、一字書を書くときの根底に置く書と考えていたようです。肩の力を抜いて、自然に楽に書き、余韻を残しています。

石原太流先生、ありがとうございました。

最後は比田井南谷です。南谷は私の父親なんですが、天来の次男です。「電のヴァリエーション」というはじめての前衛書を書いた人です。

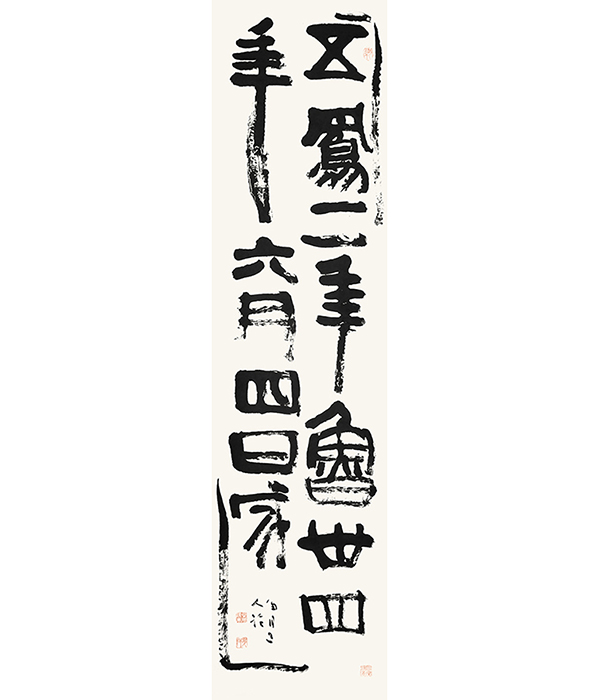

・臨呉大澂篆書論語

・臨呉大澂篆書論語南谷は臨書もちょっと変わっております。これは41歳のときの作品なんですが、呉大澂の篆書論語の臨書です。原本はすべての文字が同じ調子で書かれていますが、それをこういうふうに散らして、あっちを向いたりこっちを向いたりしてます。文字に表情がありますね。

読んでみましょう。「子曰く、吾十有五にして学に志し、三十にして立つ。四十にして惑わず、五十にして天命を知る」と、ここに書いてあります。ちょっとおもしろいですね。みなさんもチャレンジしてはいかがでしょう。

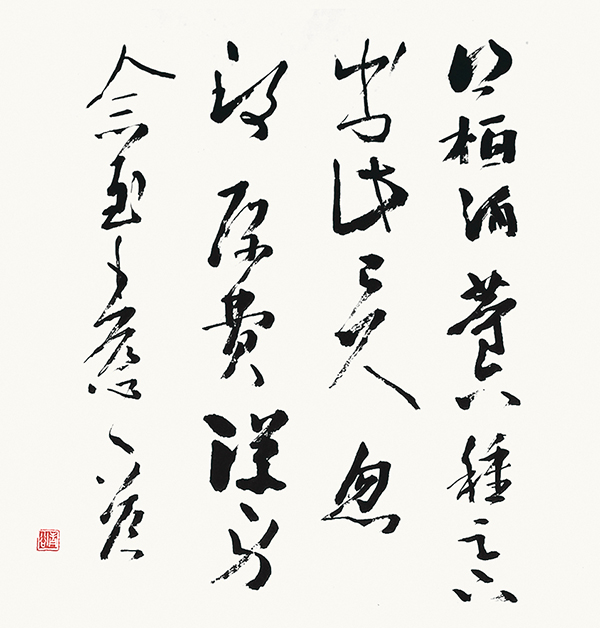

・臨柏酒帖

・臨柏酒帖王羲之のまた従兄弟の孫の子どもにあたる王慈の書の臨書です。天来習作帖にも同じ臨書が載っています。こちらはそれよりも、文字の大小や表情が原本に近い臨書です。

・臨空海真言七祖像賛「翻」

・臨空海真言七祖像賛「翻」空海の飛白で、南谷が63歳のときの臨書です。リボンが翻っているような「飛白体」は空海が得意としました。

南谷は前衛の権化ではなく、古典の権化だと言いたいのですが、作品を作るときに、いろんな種類の書の古典を研究しました。中でも飛白をとても好みました。幅のある刷毛や木片を使って、その先端のすべてが紙に密着するように書くんですけれども、書いていく方向に従って角度を変えていくので、いろんな太さの線が生まれます。飛白という書体でしか生まれない躍動感が出ていると思います。

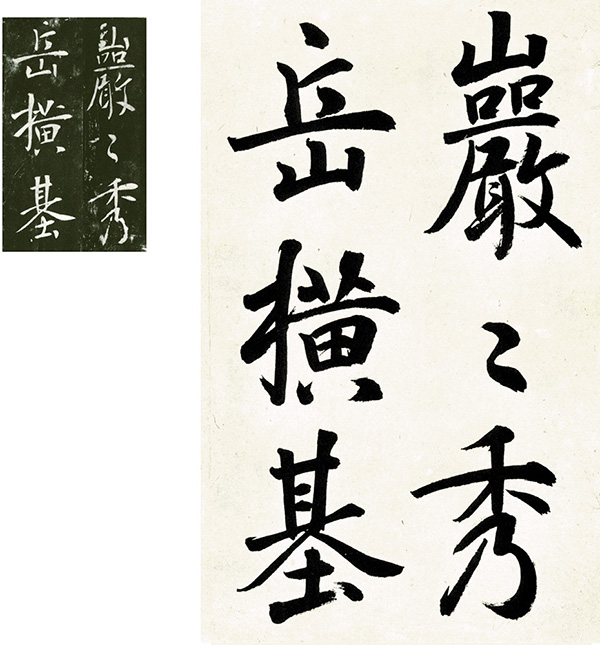

・臨鄭羲下碑 昭和47年(1972)

・臨鄭羲下碑 昭和47年(1972)南谷は、良寛の楷書をとても好んで、良寛っぽいのをよく書きました。これは鄭羲下碑ですけれども、良寛と鄭道昭が混ざっているような気がします(違うかもしれませんが)。いずれにせよ、南谷独自の解釈が入った臨書です。

書について、うまい字と下手な字、巧(たくみ)と拙(つたない)というふうに分けることがあります。南谷はこの「拙」というのがとても好きでした。これは「巧」ではなく、「拙」の要素が強く感じられる臨書だと思います。

・臨伊闕仏龕碑 昭和55年(1980)

・臨伊闕仏龕碑 昭和55年(1980)褚遂良の伊闕仏龕碑も南谷がとても好きだった古典で、こんなことを書いています。

「一つ一つの点画がいかにも真面目に書かれ、一見あまりにも平凡に見えるけれども、彼の堅実な人柄がよくあらわれている。そのかざらない、素朴な、内面的な特質を鑑賞すべきである。

この碑の翌年に書かれた「孟法師碑」は、みなぎった強さと理知的な構成を示している。これに対し、この書の、文字ごとに出来不出来があるように見える点を未熟なためと考えるならば、それはまだ書の本質を十分理解していないからで、結体の整斉さや、点画の些事に憂き身をやつす職業書家にとって、この碑はまさに頂門の一針といえよう。」

これは南谷の著書「中国書道史事典」からの引用ですが、前衛の権化と思われがちな南谷は、実は古典の権化であることを、もう一度、声を大にして申し上げたいと思います。

パネルディスカッションはこれにて無事に終了いたしました。限られた時間の中で、充実したお話をしてくださった先生方、そして最後までお聴きくださったみなさま、どうもありがとうございました。