文房四宝を楽しむ

硯2 唐硯

- 硯

唐硯

中国にて産出される硯を総称して唐硯(とうけん)といいます。その中でも端渓硯(たんけいけん)、歙州硯(きゅうじゅうけん)、澄泥硯(ちょうでいけん)を特に三大名硯と言います。これに限らず中国では各地でおびただしい種類の硯が作られています。これらの硯の中でも、すでに坑(こう)が枯渇して古硯でしかその姿を見ることができなくなった硯や、すぐ近くに新坑を掘り、新硯として紹介されている硯もあります。しかし三大名硯のように継続して広く流通している硯となると、極めて限られたものとなります。淘汰の理由は石色、石紋の多様な美しさもさることながら、やはり実用としての鋒鋩(ほうぼう)の存在ということに尽きると思います。

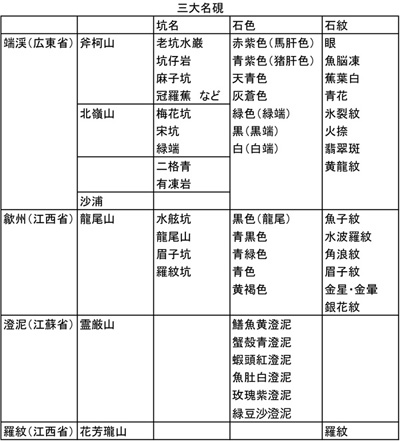

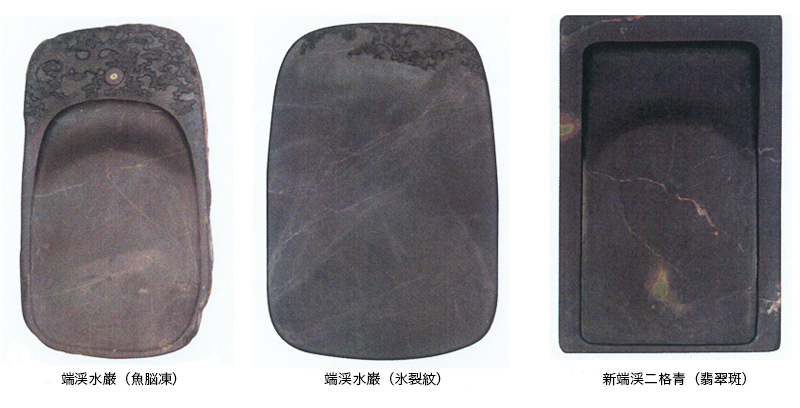

三大名硯の産地と特徴をまとめると下の表のようになります。硯の楽しみの一つはこれらの石色、石紋を確かめながら、その美しさや硯相の妙を味わう事になります。

唐硯の三つの問題点

①硯相(けんそう)の変化

現在の硯は墨堂(ぼくどう)と硯池(けんち)の境目のところはなだらかな斜面に刻されています。あらかじめ硯池に水を入れ、固型墨でかき上げて墨を磨るのに適した作硯です。しかし、本来墨は墨堂に水滴で水を落とし、墨を磨り、濃くなった液を硯池に落とし、これを繰り返して磨墨液を溜めていく方法が良いとされています。墨が、水で磨るにもかかわらず最も水を嫌う性質、すなわち墨の劣化、墨質の悪化を防ぐ為というわけです。その為に以前の硯は墨堂が舌状にせり出し、また「太史硯」のように硯池が狭く、急な斜面になっていて、水をかき上げるには不向きな作硯になっていました。

この硯式では現代の展覧会などに必要な大量の墨液は作れません。墨堂から硯池に至る広くなだらかで効率的な作硯。硯も筆墨紙と同じように、時代の要請の中で硯式、硯相を変えていくのです。昭和50年頃までこの形がありました。古い羅紋硯が顕著にそれを示しています。又古硯を実用硯に改刻を、という依頼も多くありました。「古硯触れるべからず」ですが。

②端渓の魅力と現在

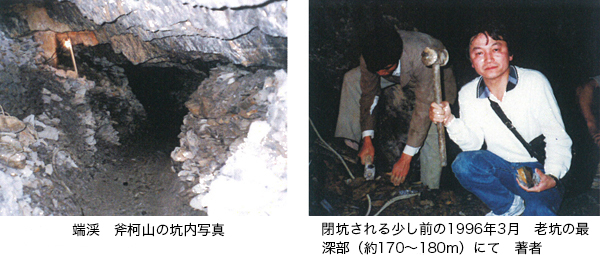

三大名硯の中で、質・量共にもっとも多いのはやはり端渓(たんけい)でしょう。広東省肇慶(ちょうけい)市高要県の西江(羚羊峡・れいようきょう)のほとりの斧柯山(ふかざん)と約25キロ離れた北嶺山(ペーリンざん)一帯がその産地です。端渓とはもともと斧柯山と仙人掌(さぼてん)山の奥から西江(せいこう)に注ぐ「幅、丈にみたず」の小さな渓流のことです。唐代より多くの硯坑が掘られ、数々の名硯を世に送り出してきましたが、とりわけ珍重されてきたのが老坑(ろうこう)水巌(すいがん)です。斧柯山の麓の洞口から掘り進められ、20世紀末に終了する頃には、最深部約170〜180メートルの深さに、すでに西江の川底よりも下部にまで及んでいます。乾期の2〜3ヶ月、水を掻き出しての危険を伴う厳しい採掘作業です。その湿潤な石質は、「泉が石の中に生じるのであって、石が泉の中に生じるのではない」と表現され、又磨墨の感触は、古来「熱釜塗蝋(ねっぷとろう)」と言われ、墨が硯に吸い付くようにおりていく磨り心地です。なかなか入手はむずかしいところですが、その他の坑仔岩(こうしがん)、麻子坑(ましこう)、冠羅蕉(かんらしょう)なども含め、端渓は磨墨、発墨ともに甲乙つけがたい硯です。ぜひ手元に置いていただきたいと思います。

このようにお話しさせていただいたにもかかわらず、残念な報告をしなければなりません。端渓諸坑はすでに多くが枯渇しており、又レアアースなどと同じ鉱物資源としての規制の対象となった為に、現在採掘不可能の状態なのです。さらに端渓の船着き場一帯は観光地として姿を変え、渓流もせき止められて湖になっています。この変貌の様は『墨』224号(2013年9・10号)に詳しく述べられています。ご参照ください。

③澄泥硯(ちょうでいけん)は焼き物や否や

今まで述べた硯についての現状は、文革後初めて現地調査が可能になり、その結果、知ることができるようになったのです。それまでは古い文献か、現在とは比較にならない拙い撮影印刷技術による情報が主であった為に、硯の真の姿をとらえることが困難でありました。硯の科学的調査の時代が始まったと言えるのかもしれません。そのもう一つの大きな成果が「澄泥硯は焼き物か否か」の議論に対する終止符です。

硯が天然石を用いるようになったのは唐代頃からで、それ以前は多くが焼成されたものでありました。東晋の古墳から出土した円硯も陶硯であり、王羲之もこのような硯を用いたものかと推察されます。また瓦硯(平瓦、筒瓦、瓦当)、塼硯、朱泥硯、磁気硯など焼成された硯は多数存在します。澄泥硯焼成説の根拠は宋の蘇易簡の『文房四宝』の澄泥製法という文献と言われています。この文献の製法で作られた硯が、現在私たち澄泥硯として親しんでいる硯と、どこかで重なり伝わってしまったのでしょう。

硯の研究家の窪田一郎先生は『硯の知識と鑑賞』の中で、この製法による伝承品はなく、現在の澄泥硯の石末を名古屋工業試験場焼成部に持ち込み、査定を依頼したところ、結果は自然石であったことを紹介されています。事実1981年に澄泥硯が大量に舶載された際に、中国側は「今まで輸出した澄泥硯が焼き物だとは言っていない」と述べ、産地である霊厳山を紹介したのです。その後の大量生産による低廉化、結果として澄泥実用硯時代を迎えたことは、すでに久しいところです。

- 最終更新日:2017年8月30日