南谷の軌跡 3不思議な墨

2022年4月19日

南谷の軌跡 3不思議な墨

2022年4月19日

これまで、南谷の書に関して話を進めてきましたが、終戦直後の書壇はどのような状況だったのでしょう。

日本の無条件降伏による戦争終結によって、書道教育は変革を余儀なくされました。

1946年には、日本語をローマ字表記にすべきだという報告書が提出され、翌1947年には、小学校の必修科目から書道がはずされたのです。

しかし、豊道春海らの働きかけにより、1951年には、小学校4年生以上の学年を対象に、国語科の一部として毛筆習字を取り入れることが可能となり、1968年の「学習指導要領」では毛筆書写が必修となりました。

また、敗戦によって価値観が変化する中、書道のような伝統文化のあり方が問われるようになりました。

そして、書を愛する人々は、どのようにすれば社会に書の必要性を伝えられるのかを真剣に考え、行動に移したのです。

1946年に豊道春海らが中心になり、当時の有力な書家が集結して「日本書道美術院」が結成されました。

そして1947年に豊道春海が芸術院会員となり、1948年には日展に第五科「書」が設置されます。

また1949年には、毎日書道展の前身である「第一回全日本書道展」が開催され、1951年からは日本の代表的な書家が審査員となって「毎日書道展」が毎年開催されるようになりました。

新しい書を目指す書道団体も、次々に結成されました。

1940年に上田桑鳩が結成した「奎星会」が1952年に第一回展を開催し、1947年に大澤雅休が「平原会」結成、1949年に金子鷗亭が「創玄書道会」の前身である「随鷗社」結成、1952年に森田子龍と井上有一らが「墨人会」結成、1952年に手島右卿が「独立書人団」の前身「独立書道会」結成と、書家たちの情熱が形になっていきました。

しかし、自由な作品の発表の場であるはずの「日展」で、問題が発生します。

1951年、委嘱されて出品した上田桑鳩の作品「愛」が、日展首脳陣の物議をかもします。

「品」のように見えるにもかかわらず、「愛」というタイトルがつけられていたからです。

また、1953年には、大澤雅休の遺作「黒嶽黒谿」が、背景に飛沫が散らされているという理由で、陳列を拒否されました。

そして、1955年に上田桑鳩が日展を脱退し、翌年には宇野雪村も脱退します。

「日展」から、新たな表現に挑戦しようとする作家が消えていきました。

しかし、反感や圧力に負けず、かつて比田井天来のもとで「書道芸術社」に所属し活動していた作家たちは、意欲的な作品を次々と発表していきました。

上田桑鳩「青山近」(1952年)。

「開」「窓」「青」「山」「近」。

バラバラに配置された5つの漢字。

大胆な構図によって、空間に生き生きとした動きと奥行きが生まれています。

金子鷗亭は、現代の人々には読みにくい漢詩や漢文ではなく、現代の生きたことばを使って作品を書くことを提唱しました。

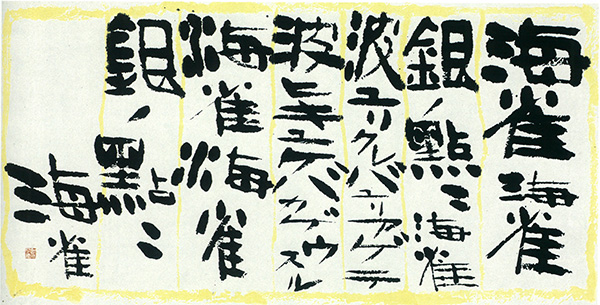

「海雀」(1954年)。

黄色の罫線の中で、どっしりとした漢字と軽妙なカタカナが交錯し、波の動きにも似た明るいリズムを生み出しています。

一字、二字という少ない字数の作品によって、漢字の意味をも内包した新しい書「少字数書」を目指したのは手島右卿です。

「崩壊」(1957年)について、右卿は後にこう述懐しています。

「終戦間近の空襲のさ中、爆弾が落ちるのをみて、もののくずれてゆく、あのすさまじい迫力を、書に拠って表現できないものかと考えた。すさまじい破壊力、無残にくずれ落ちるコンクリートの建て物―言葉では言い表わすことのできない凄絶さに、私はくずれゆくものの美を感じたのだった。」(『書道講座』3、「草書」、二玄社、1971年刊)

サンパウロ・ビエンナーレのキュレーターをつとめたペトローザ博士は、漢字が読めないにもかかわらず、「何か崩れゆくものを表現しているのか」と言って右卿を驚かせました。

比田井天来のもとで古典を学びながら、過去の因習にとらわれない新たな書を目指した人々は、自ら信じる道を歩み、それぞれが別の世界を拓きました。

かつての仲間たちが「文字」を素材とし、漢字やことばを重要な要素として作品作りを続ける中、比田井南谷は、書の本質は鍛錬された線の表現力であると考え、「漢字」から離れた表現を追求しました。

自らの作品タイトルは数字(制作年と制作順)のみ。

具体的な事象への連想さえも拒絶します。

そして、団体に所属せず、あくまでも「個人」として、孤独な活動を続けました。

では、「南谷の軌跡」に戻りましょう。

1955年から始まった多彩なマチエールの探求は、翌1958年も続きました。

「作品57-10」。

この作品はキャンバスに油絵の具で書かれました。

珍しく中央に集中した構図で、絵画的な要素が際立った作品です。

「作品57-11」はキャンバスに墨で書かれています。

淡墨も使われていますが、シンプルでシャープなイメージです。

翌年の最初に書かれた「作品58-1 陰」も、キャンバスに墨で書かれていますが、表現を極端におさえ、空間を大きく生かしています。

「作品58-4 陰」も、キャンバスと墨が使われています。

細い線の動きは、かな書道に通じるものを感じます。

この頃から南谷の作品に絵画的要素が減り、書的な表現が増えていきます。

ある時、南谷は新しい技法を発見しました。

黒の油絵具にAベンジンを混ぜると、墨のような粘りが少なく、筆がよくのび、古墨に近い効果や線の重なりも立体的になるのです。

「作品58-44」は、この技法による代表的な作品です。

第五回サンパウロ・ビエンナーレ展をはじめ、いろいろな展覧会で展示されました。

後に南谷を支援するニューヨークのミーチュー画廊主、ネッド・オーヤング氏が所蔵していました。

新たなマチエールを求めて様々の冒険を続けてきた南谷ですが、それらはやがて、書本来の素材である「墨と紙」へと収斂していきます。

古墨の収集は1957頃から始まり、数年の間にコレクションは百数十個にのぼりました。

ある日、中国の大きな風変わりな墨を購入します。

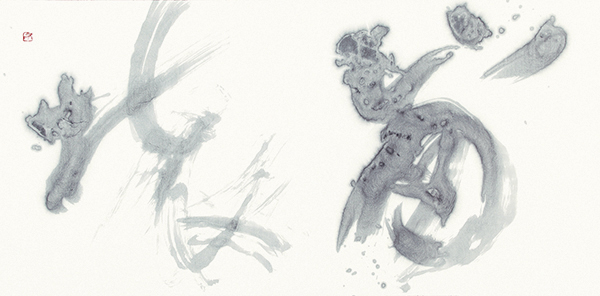

この墨を使った「作品59-11」です。

油絵具とはまったく違う美しい墨色で、線の重なりが明瞭に出ています。

南谷はこれに満足していましたが、ある日、これに別の墨を磨り混ぜたところ、不思議にも墨液が分解されて凝縮し、どろっとした液体になったのです。

これを筆につけて書いたところ、書いたときの筆の動きがそのまま定着し、乾燥することがわかりました。

これこそ、南谷が夢見ていた理想の墨でした。

南谷は狂喜し、憑かれたように大量の作品を書いていったのです。

「作品59-13」

「作品59-18」

「作品59-42」 ニューヨーク近代美術館蔵

これの作品を携えて、1959年11月、南谷はアメリカ・サンフランシスコへと旅立ちます。

現代画家中に書道に徹底したる者一人をえたならば、今の行き詰まった画界においてかならず驚異すべき絶大なる新版図をえんこと、昔時のアメリカ発見より、より大なるものがありはすまいか。

もし書道の真消息を解する者あらば、いまだかならずしも吾輩をもって誇大妄想狂とはせぬであろう。

しかしながら現今は、洋の東西を問わず破壊的かつ趨新的時代であるから、日本の画家に話しても耳を傾ける者はおそらくなかろう。

やはり書道は書道として当分のうちは維持しておくよりいたしかたはあるまい。

もっともおおいに書道を盛んにせんとするには、真に書の味を解した者で閑暇のある者は、語学でも勉強し、まずもって、書道料理を西洋人に食わせてみるに限る。

西洋の美術家もいまや行き詰まりで困っているところへ、趨新的欲望が熾烈にあるから、書の筆意を応用すれば一生面を開くにはもってこいだとすぐに考えつくに相違ない。

一度味わってみたら、こんな旨い物があったかと目をまるくするだろう。

そこで日本の画家はお流れ頂戴とでかけていく。

そうなると、古いこともすぐに新しいということになる。

書道を盛んにするにはこれにかざる。

若い人達はおおいに勉強してひとつやってみてはどうか。

世界的芸術に一新紀元を画せんとするには、東洋書道の真髄を開放して、絵画彫刻はもちろん、建築に図案に、骨子材料の寓意的変化ならびに形体組織の奇構を応用させるにかざる。

物と物とを区画するに比較的邪魔物ならざる線をもって、遺憾なく芸術家その人の性情を仮託しうることの道を、東洋書画においてむかしから開拓されていたということは、東洋芸術の誇りであらねばならぬ。

(比田井天来「書道提要19」書道館建設後援会発行 1923年)