電のヴァリエーション 反響

2022年2月22日

電のヴァリエーション 反響

2022年2月22日

図らずも史上初の前衛書となった作品を、南谷は「心線作品第一・電のヴァリエーション」と名付けました。

「文字」の決まりごとから離れ、自由な「線」によって書かれた作品です。(千葉市美術館蔵)

そのヒントとなった「古籀彙編(こちゅういへん)」とは、どのような書物なのでしょう。

「古籀彙編」は、徐文鏡(じょぶんきょう)撰の古籀文字(甲骨文や金文など)を集成した字書です。

左は、南谷に啓示を与えた「電」のページ。

右の写真は南谷愛蔵の古籀彙編で、糸とじ、帙(ちつ)入りの古めかしい書籍です。

研究の跡を物語るたくさんの付箋がついています。

これらは「電のヴァリエーション」を書いた後につけられたもので、ここから、さらに後の展開が生まれることになります。

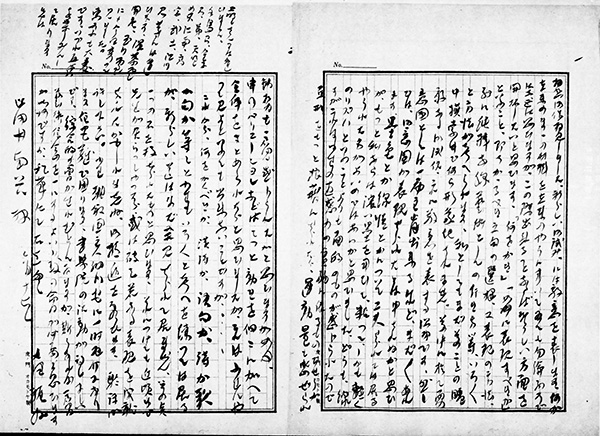

さて、南谷は「電のヴァリエーション」を、洋画家である義兄の角浩(かど ひろし)の勧めで、現代美術作家協会の「第一回現代美術展」(1946年6月・都美術館)に発表しましたが、この展覧会には、ほかに2点が展示されました。

左は「作品2(3つの父)」、右は「作品3(女と子)」です。

(参照した古籀彙編のページについては南谷レポート参照)

さて、「電のヴァリエーション」は、同時代の書家たちの目にどのように写ったのでしょうか。

展覧会をご覧になった手島右卿先生からお手紙がきました。

手島先生は44歳、南谷は33歳です。

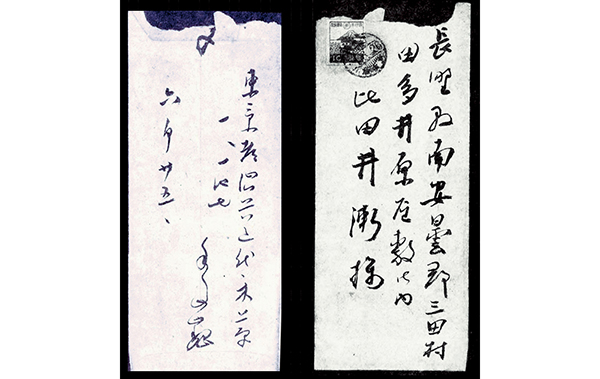

手紙は三枚に書かれています。

上はその一枚目。

後半三分の一のところから、作品についての感想が始まります。

潤いのある、すばらしい筆跡です(上の図版は部分)。

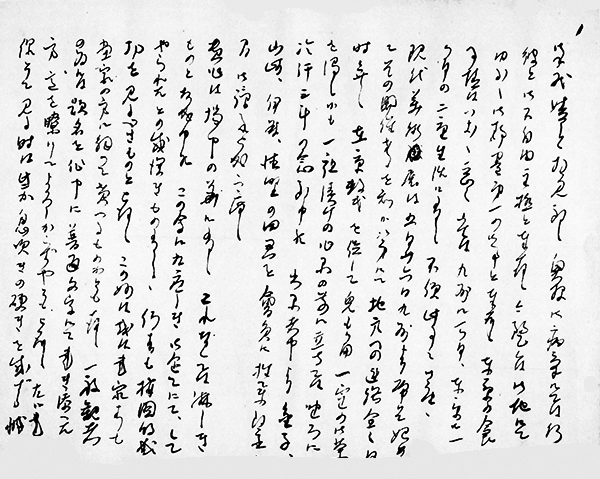

現代語になおしてみましょう。

あなたの作品は会場の華で、これがなかったら淋しいものになっていました。

この会にふさわしい企てで、してやられた! との感の深いものがありました。

構図的成功をみるべきと思われます。

このすばらしさは、私は書家よりも画家のほうにわかってもらえるものだとも感じています。

一般の観客のためには、題名を作品の中に普通の文字で書き添えたほうが、意味がわかってよいのではないかとも思います。

ただ書の線として見ると、いささか息吹きの硬さが感じられるのが残念ですが、これは料紙の関係もあるかと考えられます。

今一歩、律動的な感触を生かしてみたいという希望があります。

しかし、このように存分に芸術的欲望を満たされたものを見るのは愉快の限りです。

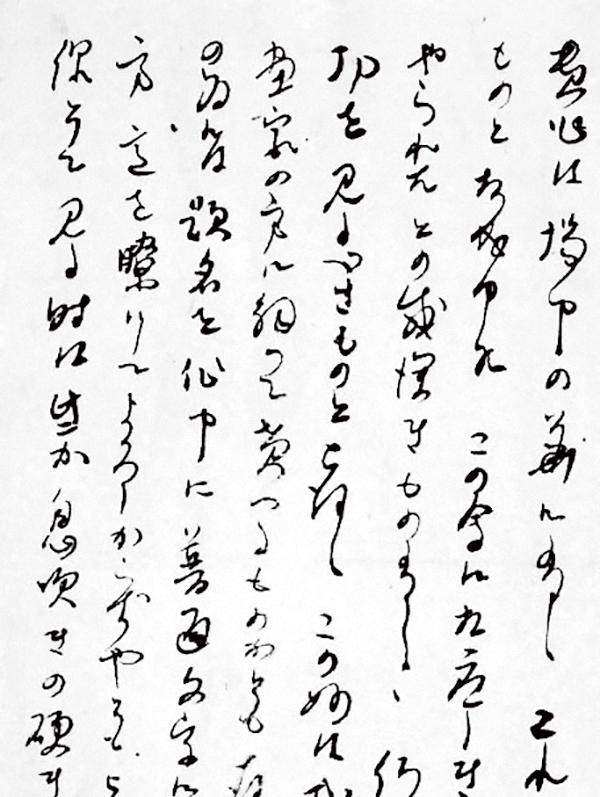

また、大澤雅休先生からも手紙が届きました。

「何をかき」「如何に表現すべきか」ということ、即ちかかるべき文句の選択、又表現の方法、別に純粋な線芸術としての行き方等、いろいろと方法が考えられます。

私としてもまだそのことの暗中模索中で何ら形象化されません。

その中に於いて勇敢なるご試作、これに敬意を表する次第です。

こうして、最初の前衛書「電のヴァリエーション」は、多くの人を刺激し、後の書を新たな展開へと導いていくのです。

後に南谷は「線」についてこう述べています。

書の芸術性を絵画と比較して私の意見を述べると、まずその最も著しい要素は「線の表現力」である。

絵画の線は、物体の輪郭を仕切ることから出発したものである。

書の場合は線そのものを以て文字を構成するという意識が強く、線がその生命である。

(『書表現の本質』雄山閣出版刊「現代書」より)

絵画の世界では重視されなかった「線」。

しかし書では、表現の主要な要素として注目され、その強さ、美しさが追求されてきました。

ペンや鉛筆では、書のような芸術的表現はほとんど不可能であるが、毛筆による線は無尽蔵な表現力を持っている。

柔軟な毛筆の取扱いは、初心者にとっては丁度ヴァイオリンの運弓法の如く困難であるが、それだけに、鍛錬された運筆法によれば微細な感情の変化も余すところなく表わされ、高度の芸術的表現を発揮するのである。

(同上)

「書」という東洋独自の分野から、それまで世界のどこにも存在しなかった新しい芸術が生まれました。

「電第二」という副題を持った「作品9」(京都国立近代美術館蔵)は1951年の作品です。

毎日書道展が始まり、記念すべき第一回展に出品されました。

線は力強く、自信に満ち、高い響きが生まれています。

この作品も、春日井市道風記念館の「比田井南谷〜線の芸術」で展示されます。

比田井南谷作品 「電のヴァリエーションの時代」