渡邊沙鷗(2)2018年2月15日

渡邊沙鷗(2)2018年2月15日渡邊沙鷗(1863~1916)は、明治23年上京後すぐ日下部鳴鶴(1838~1922)を訪ね、入門した。当時、鳴鶴は日本書道界の泰斗として名を馳せていた。鳴鶴はこの入門間もない沙鷗に、書というのは人によってそれぞれその人なりの特徴というものがある。今、日本に、中林梧竹(1827~1913)、巌谷一六(1834~1905)という二人の先生がいるが、この先生たちは一番立派な先生たちである。時々訪問して、書に関する種々のお話を聞くといい。ということを語ったという。沙鷗はその後間もなく、この二人の先生を訪ね、種々書の資料を見、書に関する論を聞いたのであった。とりわけ、梧竹からは書論も拝聴し、書の指導も受けたのである。

梧竹の学書に関しての方法論について、沙鷗は雑誌『筆之友』(前回・渡邊沙鷗1参照)に寄稿している。要約すると、

昨今の書の研究する者の多くは、自分の崇拝する師匠の手本を習い、その流儀や型が出来上がればそれで満足している。それでは、いかに一流一派の型にはまった文字を上手く書けたとしても、結局はその人の奴隷であって、独立した自己というものは、何処にもないではないか。自分の特徴、本領を発揮し、文字の上に筆者の性格が踊っているという所に書の価値があるのであって、如何に立派な書であっても、型ばかりでは、生命のない死んだ書で、見るに足らぬものである。

このようなことではあるが、もちろん最初から手本も何もなく、書き方の指導もなくて、勝手に書いていいというのではない。かりにも書を研究しようと思っているのであれば、日本は勿論、中国の宋・唐・六朝などの大家の書を一通り研究する必要がある。このようにして、いわゆる古来の大家と称せられる全ての人の書風を頭に入れた後で、初めて自己の本領と言うものを発揮しなければいけない。―(後 略)―

沙鷗は、この論によって、また書によって、傾倒という言葉は相応しくないかもしれないが、梧竹に強く影響されていくのであった。

明治30年5月、比田井天来(1872~1939)が信州から上京してきた。翌年から沙鷗(当時36歳)と天来(当時27歳)の交友が始まった。現在、書学院に遺されている沙鷗の書翰の日付から判明している。

私は、比田井南谷先生から、「父・天来は私に、”沙鷗、あの人の書はいい!自分はもしかしたら沙鷗に負けていたかもしれないなあー”と語ったことがある」と聞いた。天来の真意は何であったのか。非常に興味深い言葉である。

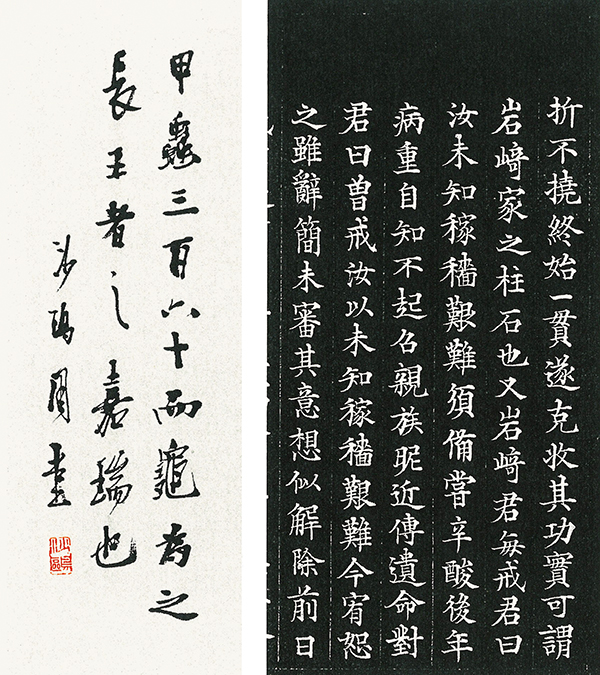

左「画賛(部分)」(高橋蒼石蔵) 右「朱紙金字細楷」