筆画の交叉(こうさ)

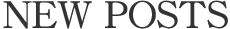

筆画が交叉したり接したりする場合、たとえば横画と縦画の交叉における左右、上下の長さの比率に注意して手本を観察する必要があります。次の「七」字では、第二画の縦画は横画の中央を通っていますが、臨書するとかなり左寄りに書いてしまうものです。次の「蓱(へい)」字の草冠は「十」が左右に並んだ形(筆順も)に書きます。左の「十」は左と上が長く、右の「十」は右と上が長い。これが一般的な草冠の書き方です。あわせて竹冠の姿も知っておきましょう(字は「筥〈きょ〉」)。草冠よりやや複雑ですが、同じように観察し、長短の関係を見てください。 偏旁、冠脚の字の準備

偏旁、冠脚の字の準備

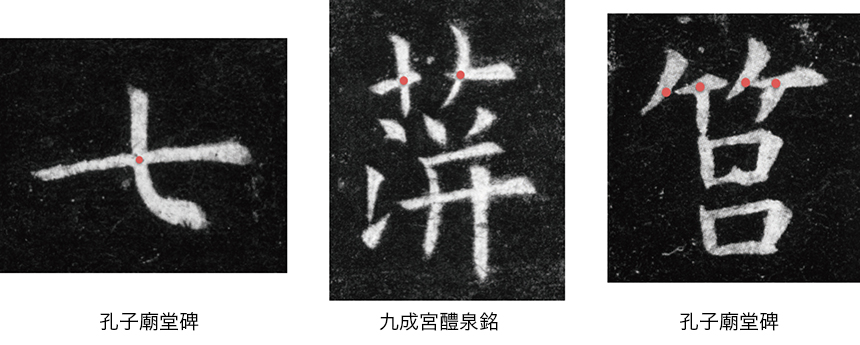

偏と旁、冠と脚の組み合わせで出来ている文字は、ふつう偏と旁が、また冠と脚が一体化するように構成します。そのための基本的なパターンは、下の作例のように偏の右側を縦に垂直に揃え、冠の下端を右上がりに揃えることです。こうしておくと、旁や脚をあまり無理なく偏や冠に寄せて書くことができて、一字としてばらばらに見えないようになります。いずれも九成宮醴泉銘からの作例です。

設計図

設計図

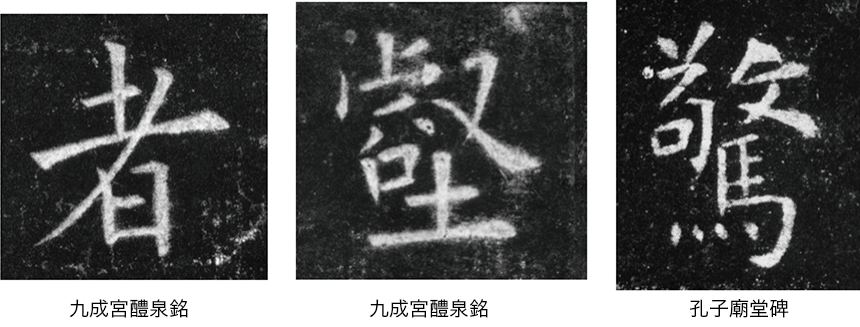

こうした配慮は、後の筆順の筆画のことを考えて前の筆画を書くということです。欧陽詢や虞世南の作品には、ほとんど設計図に基づいて書いたのかと思われるような驚くべき結構の字がたくさんあります。その見事な作例の一端を挙げておきます。 「者」字は何の変哲も無いようですが、第一画の横画の中央より右に第二画の縦画を交叉させているのがポイントで、こうしてこそ第四画の左払いが楽に書けることになります。孔子廟堂碑も同様の書き方をしており、古くは北魏の「高貞碑」などもこのように書いています。あるいは王羲之の餘清斎帖本「楽毅論」も同様に書いており、これを臨書した光明皇后も正確に表現しています。「壑(がく)」字では、下部の「土」を上部にはめ込むために、「土」の左上の「口」を左に寄せ、右上の「又」の左払いをことに短く作っています。「驚」字では左上部の横画を短く止めて右上部の上の短い左払いのために空間を空け、右上部の第三画はやはり特に短く作るとともに第四画の丈を短くし、下部の「馬」が楽に入るスペースを確保しています。

「者」字は何の変哲も無いようですが、第一画の横画の中央より右に第二画の縦画を交叉させているのがポイントで、こうしてこそ第四画の左払いが楽に書けることになります。孔子廟堂碑も同様の書き方をしており、古くは北魏の「高貞碑」などもこのように書いています。あるいは王羲之の餘清斎帖本「楽毅論」も同様に書いており、これを臨書した光明皇后も正確に表現しています。「壑(がく)」字では、下部の「土」を上部にはめ込むために、「土」の左上の「口」を左に寄せ、右上の「又」の左払いをことに短く作っています。「驚」字では左上部の横画を短く止めて右上部の上の短い左払いのために空間を空け、右上部の第三画はやはり特に短く作るとともに第四画の丈を短くし、下部の「馬」が楽に入るスペースを確保しています。

軽筆(けいひつ)

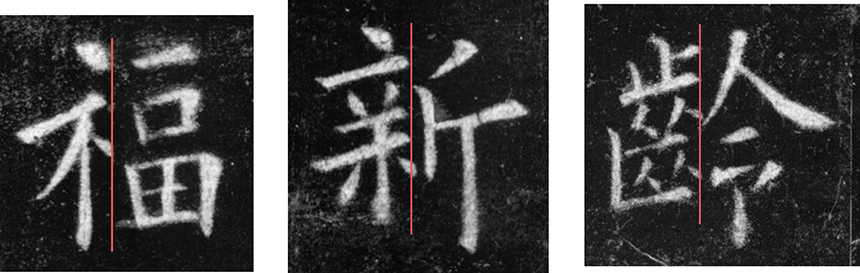

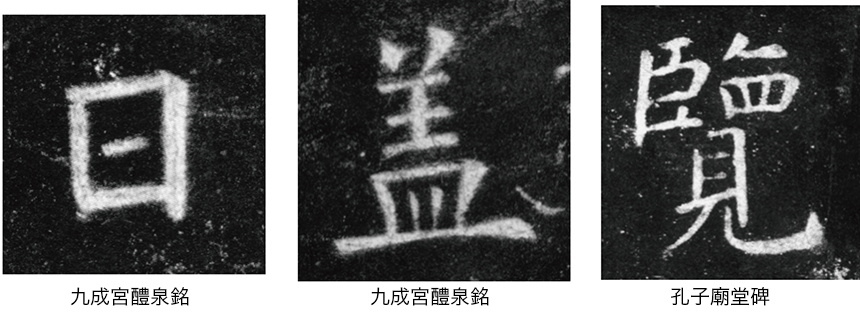

「日」字や「月」字、「皿」字の内部の筆画のように、筆画で囲まれた内部の筆画は周囲の空間をなるべく狭くしないように細めに軽く書く必要があります。これを軽筆といい、結果的に文字に立体感を与えます。 上の二字目は「蓋」字です。「覧」字では上部右下の「四」のような部分の内部の短い二縦画は外側の両縦画よりも細く書いてあり、下部「見」の上部の「目」の内部の二横画もそうです。

上の二字目は「蓋」字です。「覧」字では上部右下の「四」のような部分の内部の短い二縦画は外側の両縦画よりも細く書いてあり、下部「見」の上部の「目」の内部の二横画もそうです。

筆画の省略と兼用

古碑帖では文字の内部の空間をすっきりと処理するために、古くから筆画を兼用することが行われてきました。一般によく使われているのが「身」字や「昜(よう)」字において短横画を省略し、上下の筆画で兼用させることです。作例は九成宮醴泉銘から。 「身」では第一画を寝かせ気味に書き、第三画の横画部を省略しています。「陽」字では旁上部「日」の最終画を省略し、そこに次の長い横画を書いています。「身」「昜」両字におけるこの省略と兼用はずっと古く漢代の隷書以来の伝統で、古碑帖にはよく現れます。「銘」字には欧陽詢ならではの驚くべき工夫が見られます。旁の「名」の第二画の左払いを短く作り、その収筆部にかぶせるように「口」の第一画を書いています。が、左払いの延長線上には金偏の第七画の短い左払いがあって、あたかもここに連続しているかのように見せているわけです。これも一種の兼用と言ってよいでしょう。あわせて金偏の上の二横画を短く止めている意味も考えてみてください。ヒントは、この二横画を右に長く書いたらどうなるでしょうか。

「身」では第一画を寝かせ気味に書き、第三画の横画部を省略しています。「陽」字では旁上部「日」の最終画を省略し、そこに次の長い横画を書いています。「身」「昜」両字におけるこの省略と兼用はずっと古く漢代の隷書以来の伝統で、古碑帖にはよく現れます。「銘」字には欧陽詢ならではの驚くべき工夫が見られます。旁の「名」の第二画の左払いを短く作り、その収筆部にかぶせるように「口」の第一画を書いています。が、左払いの延長線上には金偏の第七画の短い左払いがあって、あたかもここに連続しているかのように見せているわけです。これも一種の兼用と言ってよいでしょう。あわせて金偏の上の二横画を短く止めている意味も考えてみてください。ヒントは、この二横画を右に長く書いたらどうなるでしょうか。

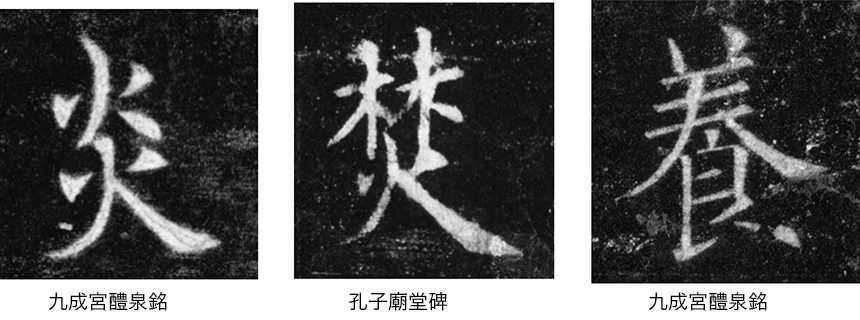

一字一波

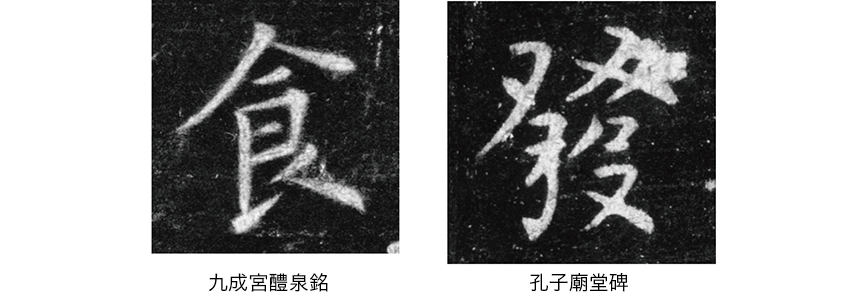

一字一波というのは、一字において右払い(波磔〈はたく〉)は一つだけという意味です。たとえば「森」字「炎」字「焚」字「發(発)」字「秦」字「食」字など、活字体は右払いが二つありますが、楷書では右払いは一つだけにします。右払いは目立つはなやかな筆画ですから、それが一字の中に複数あるとその効果を相殺するからです。 また次の「食」字「發(発)」字のように右払いを零にすることもあります。

また次の「食」字「發(発)」字のように右払いを零にすることもあります。 接筆

接筆

筆画と筆画とが接する場合、なるべくすっきり見せることが重要です。一つの基本パターンとして知っておきたいことは、四角く囲む字形の下部の接筆です。三つに大分することができます。この項の作例はいずれも九成宮から採りました。

・「口」型

・「国構え」型 ・

・「貝」型

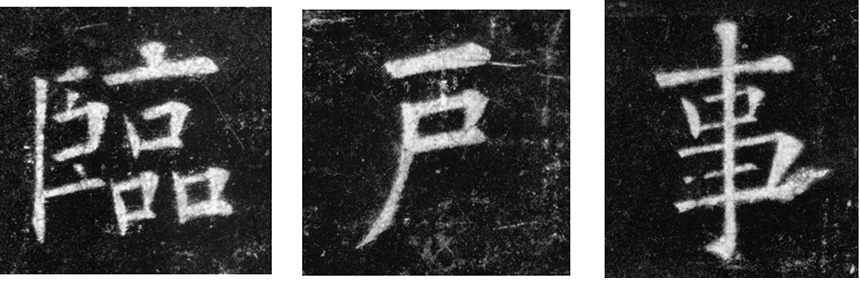

「口」型:コ、尸 「口」字は単独で使われるだけでなく、多数の文字の部品の一部としてよく使われます。「臨」字には三つの「口」があり、すべて左下部は縦画がすこし下に出、右下部は横画がすこし右に出ています。「口」は必ずこのように書きます。「戸」字の第二画、第三画は「コ」の形になりますが、右下部は「口」と同じように書きます。このことを知っていれば、右上の「事」字のような損傷のある拓本に遭遇した場合、横画の収筆部がすこし右に出るように書けばよいことが分かります。

「口」字は単独で使われるだけでなく、多数の文字の部品の一部としてよく使われます。「臨」字には三つの「口」があり、すべて左下部は縦画がすこし下に出、右下部は横画がすこし右に出ています。「口」は必ずこのように書きます。「戸」字の第二画、第三画は「コ」の形になりますが、右下部は「口」と同じように書きます。このことを知っていれば、右上の「事」字のような損傷のある拓本に遭遇した場合、横画の収筆部がすこし右に出るように書けばよいことが分かります。

「国構え」型:日、目、田、國(国)等 「国構え」型の文字は、左下部は縦画の収筆部と横画の起筆部がぴったり接するか、縦画の下端を少し下に出します。右下部は縦画の下端をはっきり下に出します。

「国構え」型の文字は、左下部は縦画の収筆部と横画の起筆部がぴったり接するか、縦画の下端を少し下に出します。右下部は縦画の下端をはっきり下に出します。

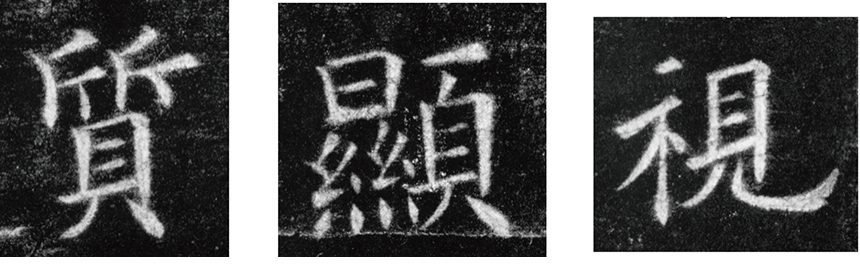

「貝」型:頁、見 「貝」字や「頁」字、「見」字のように「目」の下に縱方向の筆画が接する字は、「目」の左下部は横画を左に出し、右下部は縦画を下に出すのが通例です。

「貝」字や「頁」字、「見」字のように「目」の下に縱方向の筆画が接する字は、「目」の左下部は横画を左に出し、右下部は縦画を下に出すのが通例です。

結構に関する説明は一応ここまでにします。

章法(字配り)

紙面への文字の配置の仕方を章法といいます。具体的には文字の大小、字間、行間を考えることになります。臨書の場合は特定の古碑帖を手本として習うわけですから、当然、章法もその古碑帖に倣うことになります。ここでは初心者が練習することになる用紙として、半紙と画仙紙半切(がせんしはんせつ)を考えることにします。書体は楷書、行書、草書を扱い、隷書、篆書については連載の後半で取り上げる予定です。

半紙

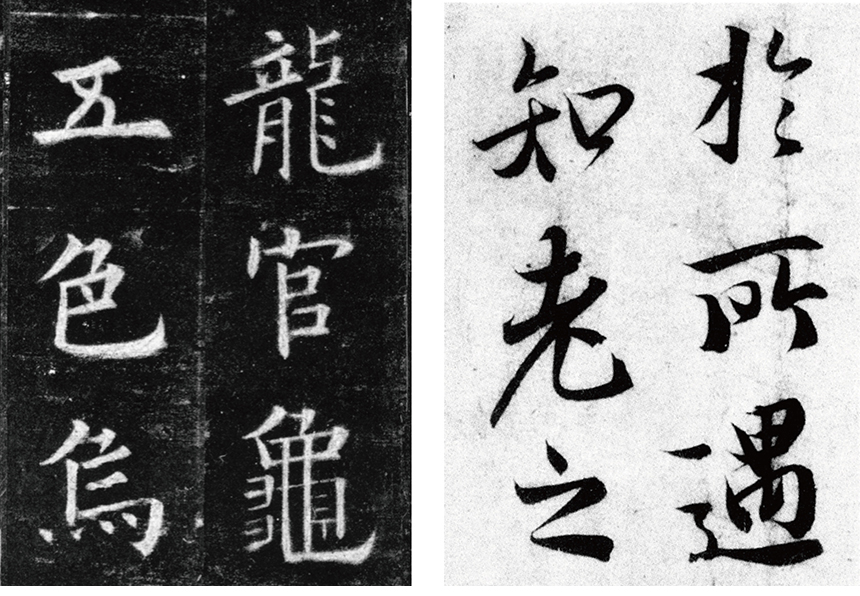

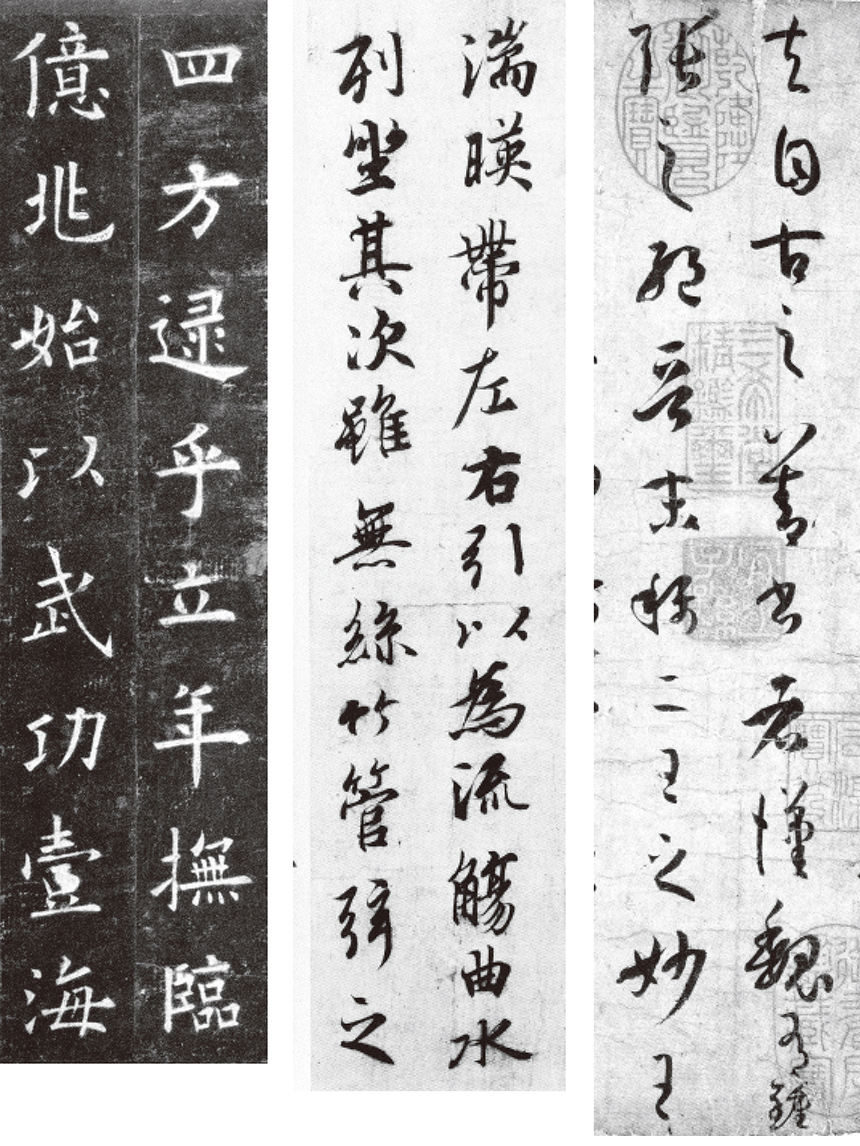

半紙に臨書する場合、一般に四字書きと六字書きの両方が行われているようです。半紙に楷書、行書、草書を臨書する場合は、個人的には六字書きの方が合理的だと考えています。というのは概形がさまざまである四字または六字を字間、行間をほどほどに空けて半紙に配置することを想定すると、四字の場合は字間が不自然に空きすぎることになり、一方、六字書きは無理なく自然に収まるからです。このことは次の図版を見ればただちに理解できると思います。 左は九成宮醴泉銘、右は神龍半印本蘭亭序の印刷本から任意の六字分をほぼ半紙の縦横の比率に機械的に切り取ったものです。楷書も行書も坐りよく収まっています(スペースの都合で草書を載せませんでしたが、行書と同様になります)。上の図版で四字書きの場合を想像すると、正方形に近い比率の紙面になってしまいます。つまり半紙に四字を収めようとすると、手本の字間、行間を大幅に変更するしかありません。そればかりか、手本の概形をかなり無視した概形に作らざるを得ないことになりがちです。そんなわけで、手本の字間、行間を尊重して半紙に臨書するには六字書きが適当であるということになりましょう。実際に臨書する場合は、手本の字間、行間を尊重しながら紙面に自然に収まるように文字の大小を多少按排(あんばい)します。

左は九成宮醴泉銘、右は神龍半印本蘭亭序の印刷本から任意の六字分をほぼ半紙の縦横の比率に機械的に切り取ったものです。楷書も行書も坐りよく収まっています(スペースの都合で草書を載せませんでしたが、行書と同様になります)。上の図版で四字書きの場合を想像すると、正方形に近い比率の紙面になってしまいます。つまり半紙に四字を収めようとすると、手本の字間、行間を大幅に変更するしかありません。そればかりか、手本の概形をかなり無視した概形に作らざるを得ないことになりがちです。そんなわけで、手本の字間、行間を尊重して半紙に臨書するには六字書きが適当であるということになりましょう。実際に臨書する場合は、手本の字間、行間を尊重しながら紙面に自然に収まるように文字の大小を多少按排(あんばい)します。

文字の大小と筆画の太細

一般に画数の多い文字は細めの筆画で大きめに書き、画数の少ない文字は太めの筆画で小さめに書きます(上の九成宮醴泉銘、蘭亭序を参照)。実際には必ずしもこの通りでない場合もありますが、その際は手本に従えばよいのです。

文字の配置

きちんと整えて書く楷書は縦の行を垂直に通し、横の段をほほ同じ高さに見えるように並べます。もうすこしくわしく言うと、行は各字の幅の中心線を縦に揃えます。同様に横の段は各字の丈の中心線を横に揃えることになりますが、かなり丈の低い字はすこし上寄りに調整すると落ち着きがよくなります。楷書ではこうして整然とした雰囲気を演出します。

一方、実用的な書体である行書、草書では字間、行間をほどほどに空けつつ行を通すことを考えます。つまり横の段を揃えようとする必要はありません。むしろ隣り合う行の文字の高さが食い違った方が自然で、紙面に躍動感も表れることになります。

半切

半切の場合も考え方は半紙と同じです。以下に楷書の九成宮、行書の蘭亭序、草書の書譜から二行づつ切り取って並べました。九成宮は縦横が半切の比率になっています。蘭亭、書譜は文字を部分的に切り落としたくないので二行分をそのまま載せましたが、半切における字配りがどんな感じになるか、イメージはつかめると思います。 この連載の第二回上、中、下は書法について広く浅く分かりやすく総論を記しました。次回からは書体ごとに代表的な古碑帖を取り上げ、学び方を具体的に説明してゆく予定です。

この連載の第二回上、中、下は書法について広く浅く分かりやすく総論を記しました。次回からは書体ごとに代表的な古碑帖を取り上げ、学び方を具体的に説明してゆく予定です。