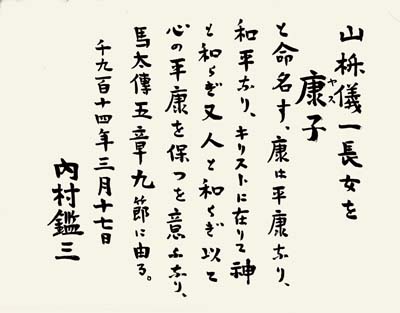

魔法の時間 第1回 内村鑑三の命名書

朝、まだ暗いうちに目が覚めることがある。

不思議に鮮明な意識の中、おぼろげに立ち上る、ほの白い一片のかたまり。それは、まるで呼吸をしているようにゆらめきながら、私を誘うように変容を続ける。そしてふいに、今まで考えてもいなかった光景が、あざやかなイメージとなって私の心を満たしてしまう。

それは、神様がくれる魔法の時間。

不思議に鮮明な意識の中、おぼろげに立ち上る、ほの白い一片のかたまり。それは、まるで呼吸をしているようにゆらめきながら、私を誘うように変容を続ける。そしてふいに、今まで考えてもいなかった光景が、あざやかなイメージとなって私の心を満たしてしまう。

それは、神様がくれる魔法の時間。

一人の老人の顔だった。エキゾチックな面立ちで、何かを考えているように、少し悲しげに、こちらを見ている老人の顔。

この人だれ? どうしてこの人の写真があるの? 何度も母に聞いた記憶はあるが、その答えを覚えていない。家族ではないのに、家族の中心にあった不思議な老人。暗い背景から浮かび出る、深い静けさをたたえたまなざし。

私は、母方の祖父母の家で生まれた。大正十年代に建てられた、二階建ての洋館である。

特別な時しか使われなかった応接間は、いつもは薄暗く、冷たかった。ピアノ、カバーがわりに真っ白なシーツをかけた大きなソファー、書棚にはたくさんの本、そして一角には花といっしょに、絵や古い写真が飾られていた。聖母子、そして見知らぬ老人の写真。

祖父は、外国航路の船長だった。定年退職後、横浜港の水先案内人になったが、私が物心ついた頃は、もう隠居していた。現役の頃は、外国からいろいろなお土産を持って帰ったそうだが、私が覚えているのは、応接間にあったオウムの剥製である。南の国からつれてきたオウムは、緑や赤、黄色の極彩色の羽をもっていた。人の口真似がうまく、家族のアイドルだったが、大切な客人をつついたため、剥製にされたのだった。美しい羽は、繊維の一本一本が簡単にはがれ、おさえると元通りにくっついたりするのがおもしろく、冷たいソファーに座って、一人で遊んでいたことを思い出す。

祖父は、外国航路の船長だった。定年退職後、横浜港の水先案内人になったが、私が物心ついた頃は、もう隠居していた。現役の頃は、外国からいろいろなお土産を持って帰ったそうだが、私が覚えているのは、応接間にあったオウムの剥製である。南の国からつれてきたオウムは、緑や赤、黄色の極彩色の羽をもっていた。人の口真似がうまく、家族のアイドルだったが、大切な客人をつついたため、剥製にされたのだった。美しい羽は、繊維の一本一本が簡単にはがれ、おさえると元通りにくっついたりするのがおもしろく、冷たいソファーに座って、一人で遊んでいたことを思い出す。祖父はおとなしい人で、私が小学生の頃他界した。家で最期を向かえたのだと思う。人が死ぬと、瞬間に顔が変わることを知ったのは、これが初めてだった。通夜の晩、居間に安置された遺体を取り巻く強すぎる百合の香りだけが、今もはっきりと残っている。

祖父と対象的に、祖母は「武士の娘」を自称する気性が強い女性だった。

祖母の父親は、飛行船を開発した山田猪三郎である。和歌山県にいた若いときから発明を好んでいろいろな特許をとり、上京してからは飛行船の研究に没頭した。「風船狂」と呼ばれたそうだが、「山田式空中安全飛行機」と名づけた飛行船は、欧米にも類を見ないユニークなものだったようだ。

祖母が女に生まれたことを、両親は残念に思い、男と同じ教育を受けさせた。教員の資格をもっていたと思う。戦争中、布が不足したので、紙を使って生理用品を作り、女性誌で紹介されたことがあった。父、猪三郎と同じように、創意工夫に富む女性だった。

応接間には、時折明かりがともった。チャイムが鳴り、初老の男性が玄関に立つ。男性は冷たい外気をはらんだコートと帽子を母に預け、応接間の一人がけのソファーにすわる。叔母がピアノを弾き、家族そろって「お集まり」が始まるのだ。

応接間には、時折明かりがともった。チャイムが鳴り、初老の男性が玄関に立つ。男性は冷たい外気をはらんだコートと帽子を母に預け、応接間の一人がけのソファーにすわる。叔母がピアノを弾き、家族そろって「お集まり」が始まるのだ。幼い私がその一員になったのは、何歳の頃だったろう。賛美歌、お説教とお祈り、そして最後は頌栄の賛美歌。文語体の賛美歌は呪文のようで、意味はあまりわからなかったが、大人と同じに歌うことはできた。お説教は難しく、とても長かったが、時折、私にも理解できるテーマがあった。大人の思考世界を垣間見たようで、誇らしく感じたものだ。

お説教とお祈りをする人が、無教会主義を唱えたキリスト者、内村鑑三の高弟であること、そして応接間の写真がその内村鑑三であることを、私は知らぬ間に理解していた。祖父母は内村鑑三を師と仰ぐ、敬虔なクリスチャンだったのである。

内村鑑三とどのような縁があったのかわからないが、家族全員が心から敬い、慕っていることは、子供の目にも明らかだった。食前の祈りをするとき、賛美歌を歌うとき、家族が応接間に集まるとき、中心にあったのは常に内村鑑三だった。「内村鑑三先生の本に、おじいちゃんのことが書いてあるのよ。」そう語った母の誇らしげな様子を思い出す。

内村鑑三は信仰の基本として、家庭を大事にしたが、祖父母もその教えに従い、敬虔なクリスチャンホームを築いた。祖父母には三人の子供がいたが、彼らがまだ若かった頃、近所の子供たちを集めて日曜学校を開いたことがある。そのときの子供たちの中に、横浜国大の脳外科のお医者さまがいる。今でも家族ぐるみのおつきあいが続いているが、私がまだ幼稚園にも行かない頃、みんなが「かずおちゃん」と呼ぶので、私も「かずおちゃん」と呼んで爆笑になった。今その話をすると「それでいいんだよ」と笑うやさしいお医者さまだ。

和子ちゃんの名前はおじいちゃんがつけたのよ。平和の和。母がそう言ったことがある。じゃ、ママは? そう聞いたのだったろうか。聞いたとしても、その答えは覚えていない。

「命名・康子」という内村鑑三の命名書が存在することを知ったのは、母が他界して数十年たった後だったのだから。