2009年10月22日

奉呈悟由禅師 −−追補2(ジグソウ・マジック)

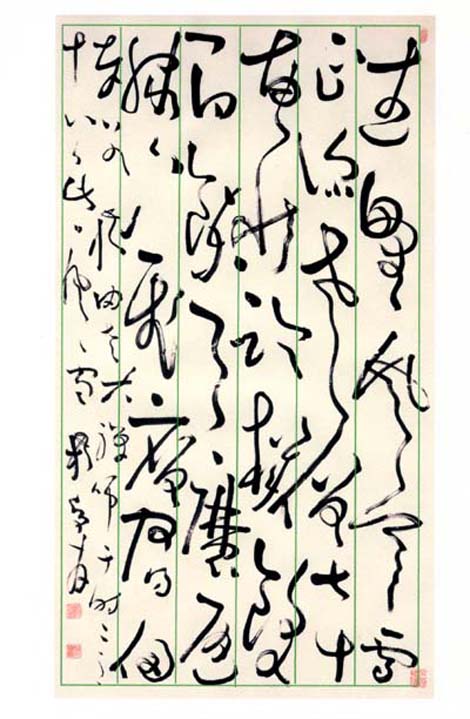

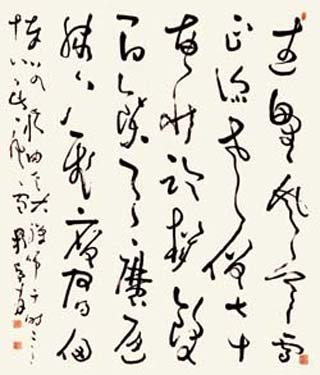

電話やメールもいただいた。そこが迫力の書の魅力だ。「自由奔放」との評がいくつかあった。80歳代の書には「自由奔放」と評されるものが他にも多くある。一見すると勝手気ままに筆を揮ったかとみられる。だが信じられないことに、画面にはものの見事に罫線を引くことができるのだ。図版でみると、まるで罫紙か便箋にでも書いたようである。

行間の空白は消失したが、縦の行は真っ直ぐに通って、きちんと存在する。勝手気ままの「自由奔放」ではなく、見事にコントロールされた「自由奔放」であることが、このことからも実証される。

行間の空白は消失したが、縦の行は真っ直ぐに通って、きちんと存在する。勝手気ままの「自由奔放」ではなく、見事にコントロールされた「自由奔放」であることが、このことからも実証される。「行間消失」の章法は、和漢古今のどの書家にも例をみない、全く独創的な空前絶後の驚嘆すべき書法である。この章法が成立するためには、隣接する行と行、文字と文字の間に、ジグソパズルのように緊密な整合性がなくてはならない。また遠近感の調和も失われてはいけない。超絶の筆技と周到なコントロールに裏付けられた成果である。この章法は「自由奔放」ではなく「天衣無縫」というべきだ。

私が提案した「ジグソウ・マジック」の呼称もかなり定着してきたようだ。

このように縮小した画面の比較では、巨大なこの書の迫真力を想像するのは困難だが、解説図に、ふつうのように行間の空白をおいた状態をつくってみた。前述の「ジグソウ・マジック」の仕組みなど、検討の参考になるだろう。

内村教授のまとめには、「行間の余白も「むだ」と感じ省こうとした」とある。だがそれだけでなく、行間の余白をおく場合の左右、横方向の相互反照と、完全な行間の余白美の形成を目ざしてのリハーサルでもあったのではないか、と私はこのごろ考えている。

内村教授のまとめには、「行間の余白も「むだ」と感じ省こうとした」とある。だがそれだけでなく、行間の余白をおく場合の左右、横方向の相互反照と、完全な行間の余白美の形成を目ざしてのリハーサルでもあったのではないか、と私はこのごろ考えている。「野」字の不思議な書体、5連続の回転運動。はじめの大きな円は画面より手前に跳びだし、右下につづく円は画面の後方にさがっている。微妙な遠近感。ふつうみる「野」とは少々形が変わっているが、それでも「野」に違いない。もう少し進むと字でなくなってしまう、ぎりぎりの形だ。先々週ブログのトップのように、1字だけを取りだすと不安定感をともなうが、一幅の中ではしっかりと安定している。

「風」から「寒」への連綿。仮名ではよくみるようなかたち。「恵」から「然」もその気合いだ。「恵」の終画を右下がりにしたなども仮名では珍しくない手法だ。上や下にくる文字とのかね合いによって、傾いたり曲がったり、縦長や横長になったり、部分的に延びたり縮んだり広がったり、と自然に変身する。そのあたりはわが日本の伝統、連綿仮名のイデアが活かされている。

「僧」のニンベンが越境侵入、事件だ。気合いで乗り込んだのか、想定内の茶目っ気からか。その余波をくらった「機」「余」は身をくねらせる。次の4行目もその流れを受け継いだかたちで、再度のバトンタッチを受けた5行目にもその名残がみえる。コンポジション全体のコントロールは、ニンベンの指先の「視心」に向かう統一性を実現している。

「錬」や「六」の点の位置が、ふつうよりも思い切って離れているなどは驚くに当たらない。全体を通じて、このごろでいう漢字の「デフォルメ」とは少し違った感覚だ。ぴったりくる術語が見あたらないが、「リフォーム」くらいではどうだろう(アレンジでは少し外れた感じだ)。「デフォルメ」される文字の都合からでなく、それを取り巻く他の文字たちとのベクトルのバランス、つまり章法の必要から生起した変化なのだ。

6行書きというのは書きづらいものではないのか(作品をつくらない筆者の気掛かり)。この書は6行目をさらに2行に分かち書きしている。ふつうのように行間をゆったり取って書くなら、それほどのことでもないかもしれないが。

さまざまな方向からこの書を眺めていたら、思わず3週にわたってしまったが、すぐれた書は本当に活きていることを忘れてはいけない。すぐれた書は相手をみて、その相手に合わせて表情をかえる。「人は人さまざまにゲーテを読む」と誰かがいったが、それがゲーテの大きさだ。こういう意味で「真実は一つ」というのは真実ではない。「真実は多様性をもった一つ」というのが真実だ。

同じカテゴリの記事一覧

- 聖寿無窮 補説 蒼海・順徳院殿墓碑 2009/11/12

- 聖寿無窮-(11月の幅) 2009/11/05

- 鶴林玉露 連綿草書の昇華 2009/10/29

- 奉呈悟由禅師 −−追補2(ジグソウ・マジック) 2009/10/22

- 奉呈悟由禅師 −−追補1 2009/10/15

- 奉呈悟由禅師 --同心円章法と視心 2009/10/07

- もう一つの梧竹(篆隷7) 尊楗閣刻石臨書 2009/10/01

- もう一つの梧竹(篆隷6) 篆隷のバリエーション 2009/09/24

- もう一つの梧竹(篆隷5) 進化のアーカイブ 2009/09/17

- もう一つの梧竹(篆隷4)−皮・肉・骨/臨書・倣書・創作 2009/09/11

- もう一つの梧竹(篆隷3)-鉄舟居士賛碑陰 2009/09/03

- もう一つの梧竹(篆隷2)−臨書とは? 2009/08/27

- もう一つの梧竹(篆隷1) 2009/08/20

- 梧竹叢書----北京学習ノート 2009/08/11

- 梧竹寿塔 2009/08/06

- 山谷題跋 2009/07/30

- 楊守敬との接点 2009/07/23

- 楚公鐘銘臨書――臨書にこめる精神性 2009/07/16

- 桜岡公園----時代を跳び越えるモダンな篆書 2009/07/09

- 破滅に瀕した12幅 2009/07/02

- 孝経12幅対(その3)----自然の形 2009/06/25

- 孝経12幅対(その2)----孝の字 2009/06/18

- 孝経12幅対(その1)----書と踊りのコラボ 2009/06/11

- 朝遊詩書圃−−ポイントは目の高さ 2009/06/04

- 墨水邨居雑首 2009/05/28

- 廬山の烟雨ー「もう一つの」モデル 2009/05/21

- 春風動春心 2009/05/14

- 杯渡海鼇避 2009/05/07

- 跳筆―折り目書法 2009/04/30

- 79歳の一行書 2009/04/23

- 高人自与山有素 2009/04/16

- 風竹の図 2009/04/09

- 空眼―『内閣秘伝字府』のこと 2009/04/02

- 点線のヴァリエーション その3 2009/03/25

- 連綿草書-その3 2009/03/19

- 連綿草書 その2 2009/03/11

- 梨本君の秋竹画賛 2009/03/05

- 連綿草書 その1 2009/02/26

- 懸燈照清夜――過渡期の書 2009/02/19

- ナマズの髭――超長鋒筆 2009/02/12

- 鳩の足跡――進化のターニング・ポイント 2009/02/04

- 点線のヴァリエーション その2 2009/01/29

- 点線のヴァリエーション 2009/01/22

- 般仲盤銘の臨書 2009/01/14

- 杉山神社―円筆 2009/01/08

- 明けましておめでとうございます 2009/01/01

- 王羲之の位牌 2008/12/25

- 字ハ王内史ヲ摸ス 2008/12/18

- 潘存の予言 2008/12/11

- ブエンの王羲之 2008/12/04

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その4 2008/11/27

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その3 2008/11/20

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その2 2008/11/13

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その1 2008/11/06

- イントロ 2008/11/01