2009年6月11日

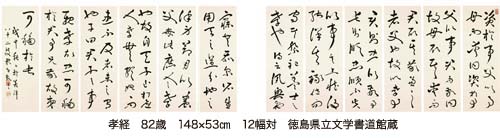

孝経12幅対(その1)----書と踊りのコラボ

3年前の梧竹展に2人の青年が来観した。孝経12幅対の前で手をかざし、ひらひら動かしたり、いろんな身振りを試みたり、熱心に鑑賞。「書道をやっているの?」と声をかけたら、「いいえ、踊りをやっています、梧竹先生の書からいろいろと教えられるので、毎年勉強に来ています」。書と踊りのコラボレーションは初めてで、新鮮な感動を覚えた。

テレビのワイド化への造反でもないだろうが、ブログの画面には横幅がない。12幅対をどう扱えばいいのか。皆さんの想像力を最大限発揮して、ヨコ10メートル以上の大作をイメージしてください。

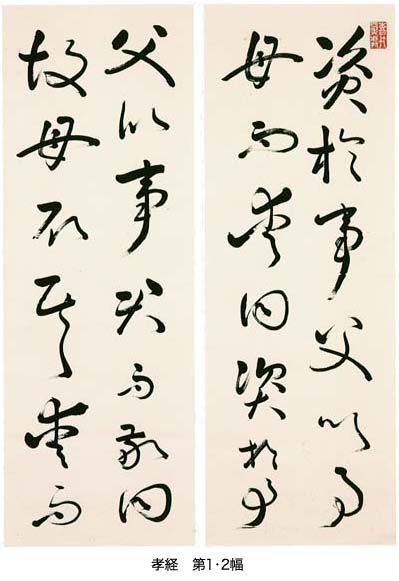

テレビのワイド化への造反でもないだろうが、ブログの画面には横幅がない。12幅対をどう扱えばいいのか。皆さんの想像力を最大限発揮して、ヨコ10メートル以上の大作をイメージしてください。この書は6曲1双の屏風としてつくられた。ゆったり落ち着いた気品、典雅そのもの。第1幅最初の「資」字から第12幅最後の落款まで、一貫した気分に少しの乱れもない。それでいてどの幅にも変化があり、壮大な音楽を聴くような気分につつまれてしまう。その音楽性が踊りに通じるのだろう。

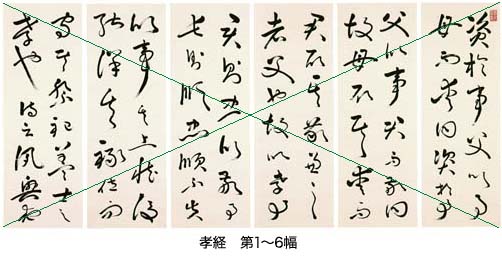

上は屏風で右隻分。第1幅右上隅から第6幅左下隅への対角線にそって、文字や余白のアクセントが配置されている。逆に第6幅左上から第1幅右下への対角線も同じだ。次回にUPする左隻分でもそうだ。書法で1字の組み立てを結構という。全体の組み立ては章法というが、梧竹の章法は構図・構成などといった方が分かりやすい。ダビンチ「最後の晩餐」などルネサンスの線遠近法に似たテクノロジーだ。12枚の順序を間違えたりすると章法はめちゃめちゃに破壊される。(そんな被害作が少なからず出回っている。)

上は屏風で右隻分。第1幅右上隅から第6幅左下隅への対角線にそって、文字や余白のアクセントが配置されている。逆に第6幅左上から第1幅右下への対角線も同じだ。次回にUPする左隻分でもそうだ。書法で1字の組み立てを結構という。全体の組み立ては章法というが、梧竹の章法は構図・構成などといった方が分かりやすい。ダビンチ「最後の晩餐」などルネサンスの線遠近法に似たテクノロジーだ。12枚の順序を間違えたりすると章法はめちゃめちゃに破壊される。(そんな被害作が少なからず出回っている。)伊勢幸の主人青木竹子は、「先生は団十郎や菊五郎の歌舞伎を観ていても、舞台の位置について絶えず独言をいっておられた」。小寺芳次郎は、「先生は宝生九郎の檜垣の能を見て、今日は善い能を見た。六朝の体を書くにはあの気持でやらねばならぬといわれた。先生は見巧者であった」と述懐している。梧竹は歌舞伎や能の舞台にも章法を見ていたのだろう。小城藩は謡曲も盛んで、梧竹も幼少のおり子方として殿様のお相手をしたという。

松井如流は上野の美術館で開かれた遺墨展の感想の中で、「殊に珍しくみたのは孝経の一節を書いた十二幅の草書であった。実に自由無碍の境地の書というべきであった。ああした羊毫筆の特色を発揮した書は他に何人が書き得たであろうか」と述べている。

松井如流は上野の美術館で開かれた遺墨展の感想の中で、「殊に珍しくみたのは孝経の一節を書いた十二幅の草書であった。実に自由無碍の境地の書というべきであった。ああした羊毫筆の特色を発揮した書は他に何人が書き得たであろうか」と述べている。あたたも書に合わせて両手をひらひら泳がせながらの鑑賞を試みられたら、今まで経験したことのない新しい世界がパッと開けてみえるかもしれません。

同じカテゴリの記事一覧

- 聖寿無窮 補説 蒼海・順徳院殿墓碑 2009/11/12

- 聖寿無窮-(11月の幅) 2009/11/05

- 鶴林玉露 連綿草書の昇華 2009/10/29

- 奉呈悟由禅師 −−追補2(ジグソウ・マジック) 2009/10/22

- 奉呈悟由禅師 −−追補1 2009/10/15

- 奉呈悟由禅師 --同心円章法と視心 2009/10/07

- もう一つの梧竹(篆隷7) 尊楗閣刻石臨書 2009/10/01

- もう一つの梧竹(篆隷6) 篆隷のバリエーション 2009/09/24

- もう一つの梧竹(篆隷5) 進化のアーカイブ 2009/09/17

- もう一つの梧竹(篆隷4)−皮・肉・骨/臨書・倣書・創作 2009/09/11

- もう一つの梧竹(篆隷3)-鉄舟居士賛碑陰 2009/09/03

- もう一つの梧竹(篆隷2)−臨書とは? 2009/08/27

- もう一つの梧竹(篆隷1) 2009/08/20

- 梧竹叢書----北京学習ノート 2009/08/11

- 梧竹寿塔 2009/08/06

- 山谷題跋 2009/07/30

- 楊守敬との接点 2009/07/23

- 楚公鐘銘臨書――臨書にこめる精神性 2009/07/16

- 桜岡公園----時代を跳び越えるモダンな篆書 2009/07/09

- 破滅に瀕した12幅 2009/07/02

- 孝経12幅対(その3)----自然の形 2009/06/25

- 孝経12幅対(その2)----孝の字 2009/06/18

- 孝経12幅対(その1)----書と踊りのコラボ 2009/06/11

- 朝遊詩書圃−−ポイントは目の高さ 2009/06/04

- 墨水邨居雑首 2009/05/28

- 廬山の烟雨ー「もう一つの」モデル 2009/05/21

- 春風動春心 2009/05/14

- 杯渡海鼇避 2009/05/07

- 跳筆―折り目書法 2009/04/30

- 79歳の一行書 2009/04/23

- 高人自与山有素 2009/04/16

- 風竹の図 2009/04/09

- 空眼―『内閣秘伝字府』のこと 2009/04/02

- 点線のヴァリエーション その3 2009/03/25

- 連綿草書-その3 2009/03/19

- 連綿草書 その2 2009/03/11

- 梨本君の秋竹画賛 2009/03/05

- 連綿草書 その1 2009/02/26

- 懸燈照清夜――過渡期の書 2009/02/19

- ナマズの髭――超長鋒筆 2009/02/12

- 鳩の足跡――進化のターニング・ポイント 2009/02/04

- 点線のヴァリエーション その2 2009/01/29

- 点線のヴァリエーション 2009/01/22

- 般仲盤銘の臨書 2009/01/14

- 杉山神社―円筆 2009/01/08

- 明けましておめでとうございます 2009/01/01

- 王羲之の位牌 2008/12/25

- 字ハ王内史ヲ摸ス 2008/12/18

- 潘存の予言 2008/12/11

- ブエンの王羲之 2008/12/04

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その4 2008/11/27

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その3 2008/11/20

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その2 2008/11/13

- 中林梧竹 なぜ80歳以降? その1 2008/11/06

- イントロ 2008/11/01